腹部エコーの見落としをなくしたい先生へ

先生もご存じのとおり、現代の獣医療においてエコーは「全獣医師必須」とも言える検査技術のひとつとなりました。無麻酔、無侵襲、リアルタイムに画像描出できるメリットは、他の検査方法にはない大きなメリットです。きっと先生の病院も、エコー装置はすでに導入済みだと思います。

エコーは、日常臨床のクオリティを飛躍的にアップさせる、本当にすばらしい検査方法ですが、問題がないわけではありません。一番大きな問題は、ドクターの技量に大きく左右される検査であることでしょう。経験豊富な獣医師と若い研修医では、描出にかかる時間だけでなく、画像の美しさにも大きな差がでます。狙った部位を正しく描出・評価し、病気を診断するには、ある程度のテクニックが求められますが…

見落としがもたらす最大の問題点

先生も日々の臨床の中で、治療が奏功しない症例に困った経験があると思います。でも、なぜ治療が上手くいかないケースがあるのでしょうか? 治療が難しい病気だから、使用する薬剤が合っていないからなど、色々な原因を考えるかもしれません。でも、一番多い原因は、診断が間違っていることではないでしょうか。

現代の獣医療は、ひと昔前と比べて大幅に進歩しました。どんな病気であれ、診断が正しければ何らかの治療はおこなえます。難病と言われる病気であっても、高いQOLを維持する治療はできるはずです。でも、病変を見落とし診断を間違えてしまえば、どれだけ最先端の治療をしたとしても病気は改善しないでしょう。

動物の生命を救う上で、診断こそが一番重要であると言っても、決して大げさではありません。だからこそ、見落としのないエコーテクニックは、今すぐ習得すべき重要な技術と言えますが…

腹部エコーの「見落としを防ぐこと」に特化

世の中には、たくさんのエコー教材があります。これからエコーをはじめる獣医師向けの入門教材をはじめ、心エコー、腹部エコー、運動器エコーなどの部位別のエコーテクニック。他にも、FASTなど時間短縮を追求したエコー教材もあります。

弊社もこれまで、さまざまなエコー教材を制作してきましたが、この映像教材は、これまでのエコー教材とは少し毛色が違います。なぜなら、たとえ検査に少し時間がかかったとしても、「とにかく病変の見落としをなくしたい」先生に必要な知識にフォーカスした教材だからです。

本教材では、見落としゼロの腹部エコーをわかりやすく学び、その知識をすぐに臨床に活かせるよう、「7つのポイント」に沿って解説します。もし先生が、大型犬と小型犬、犬と猫で同じようにプローブを当てているのなら、動画セミナー視聴後すぐに腹部スクリーニングの精度がアップすることをお約束します。

先生も見落としのない腹部スクリーニングを習得し、もっとたくさんの犬猫を救えるようになりませんか?

※貧血の診断に自信が持てれば「基礎疾患を見つけだすチャンス!」と症例への考え方が変わる!

貧血は、日々の臨床しばしば見られる病態ですが、貧血の厄介なところは、原因により治療方法がまったく異なること。

貧血の原因によっては生命の危険もあるため、正しく原因を見極めた上で、正確な治療を行なう必要があります。

そのため、貧血症例が来院した際には、貧血の原因を調べることが獣医師の一番の仕事です。

また、他の疾患と同じように貧血の診断や治療もアップデートされ続けているため、すでに貧血を学んでおり、貧血症例の治療経験がある先生も油断はできません。

そもそも、貧血は基礎疾患の一徴候です。

もし、先生が貧血の診断に自信を持つことができれば、貧血症例に対して臆することなく、「基礎疾患を見つけられるチャンスだ!」と考えるようになるでしょう。

※血液学のスペシャリストの診療技術

キャリア41年の大ベテランである辻本先生。

2021年に東京大学を退職されてからは、日本動物高度医療センター(JARMeC)血液内科の科長を務められています。

まさに、日本を代表する血液学のスペシャリストであり、日本の獣医内科学を牽引し続けられているその診療技術は、多くのドクターに注目されています。

本教材は、「貧血の治療がうまくいかない」「どうすれば貧血の原因を特定できるのか?」と悩むドクターのため、貧血に対する論理的な考え方や、貧血で生命の危険がある症例を救う上で、今すぐ習得しておくべき診療技術を、辻本先生にたくさんご教授いただいた特別な教材です。

※明日の診療から貧血を診る目が変わります

消化器疾患、泌尿器疾患に比べると、貧血は来院数の少ない病態かもしれません。

しかし、重篤な疾患が隠れているケースも多く、ちょっとした判断の間違いが犬猫の死亡につながるリスクもあります。

本当に厄介な病態ですが、貧血を科学的なアプローチで正しく鑑別できれば、適切な治療につなげることは決して難しくありません。

つまり、先生が貧血の考え方を「知っているかどうか」で救える生命がたくさんあるのです。

今回の辻本先生の動画セミナーが、先生の貧血を診る目を変え、もっと多くの貧血症例を救えるようになるキッカケとなることをお約束します。

辻本先生から貧血・好中球減少症の診療のポイントをたくさん学べる今回のプログラム。その一部をご紹介すると…?

※術中の出血トラブルの原因は?

先生は、「出血が止まらない」「血管の処理がうまくいかない」などの外科のトラブルが生じる原因を考えたことがありますか?

もちろん、答えは一つだけではありません。

たとえば、解剖を十分に理解しないまま手術に臨んだ場合、予想外の出血トラブルに見舞われるケースは珍しくありません。

出血をコントロールできなければ、血管の処理は難しくなりますので、手間取る可能性は高くなります。

これは「知識不足」が原因のトラブルです。

しかし、もっと多いトラブルの原因と言えば、やはり「基本手技の失敗」ではないでしょうか?

安全性の高い、正しい基本手技を身につけていない。

または、基本手技に熟達していない場合、出血をはじめとする外科のトラブルはとても生じやすくなりますが…

※多くのドクターが知らない基本手技の事実…

「外科の上達を目指すなら、基本手技を磨くのが一番の近道である」。

外科を学ぶとき、必ずと言っていいほどこんな言葉を聞きます。

基礎・基本が重要なことは疑いようのない事実ですので、改めてお伝えする必要もないでしょう。

では先生は、外科の基本手技は時代とともにアップデートされ、変わり続けるものであることは、ご存じでしょうか?

実は、手術器具が常に使いやすく進化しているように、基本手技も進化を続けているのです。

事実、ほんの10年ほど前までは、大学の授業で当たり前に教えていた手技も、現在では安全性などの面から「非推奨」となっているものもあります。

もし先生が、いま以上に安全でクオリティの高い手術をしたいと思うなら、非推奨となった古い基本手技を磨くよりも、アップデートされた新しい基本手技を習得する方が近道になりますが…

※外科基本手技の「ニュースタンダード」

獣医療は、目まぐるしいスピードで発展し続けています。

新しい診療機器、新しい治療技術などが次々と登場するため、地味なイメージのある外科基本手技のアップデートが知られていないのは、仕方のないことかもしれません。

しかし、出血をはじめとする外科のトラブルを大きく減らせるだけでなく、より安全でスピーディー、動物への負担も少ない手術ができるのなら、基本手技のアップデートは重要だと思いませんか?

「具体的に、どう変わったのか?」と思われたのなら、ぜひこの動画セミナーをご視聴ください。

山口大学の砂原先生が、アップデートされた最新の基本手技(消毒と滅菌、切開、剥離、止血、結紮、縫合)のポイントと習得方法をわかりやすく教えてくれます。

先生も、最新の外科基本手技を習得し、より安全で動物の負担が少ない手術ができるようになりませんか?

※手術中の出血にストレスを感じていませんか?

外科を本格的に学びはじめたドクターに共通する悩みと言えば、「手術中の出血」です。

出血は、日常的におこなわれる不妊・去勢手術にもつきまとう問題で、「どこから出血しているのかわからない」「出血の止め方がわからない」などの経験から、外科に苦手意識をお持ちのドクターも少なくないと聞きます。

もしかすると先生も、不妊・去勢手術中の出血に悩まされた経験があるかもしれません。

出血が多いと術野は悪くなり、正確な手技を発揮できなくなります。

また、手術時間が長くなれば、それだけ麻酔のリスクは高くなり、回復にも影響を及ぼします。

だからこそ、外科の治療成績を上げたいと思うなら、できる限り出血させない手術をおこなうことが重要になるのですが…

※技術で止めるか、器具で止めるか?

手術中の出血を減らすには、まず、正確な解剖知識が必要です。

その上で、出血のほとんどない手術をする方法は、大きく2つあります。

それは、出血を「技術で止めるか、器具で止めるか」の2つです。技術で出血を止めるには、組織や血管を損傷させない高度な手技が求められます。

そのため、外科の経験が浅いドクターには、すぐに問題解決できる方法とは言えないかもしれません。

その一方で器具を使って出血を止める方法は、手術に電気メスを用いるだけ。電気メスは、切開すると同時に血管を閉塞するため、手術中の出血を大幅に減らせます。

もちろん、電気メスの使い方をマスターするには練習が必要ですが、技術で止める方法に比べると、かなりの短期間で出血の少ない手術ができるようになるオススメの方法です。

つまり、外科を本格的に学びはじめたドクターが、出血のほとんどない安全な手術をおこなうには、電気メスの使い方を覚えることが一番の近道になるのですが…

※約3時間で出血の少ない安全な手術をマスター

電気メスは、比較的多くの先生がお持ちのポピュラーな手術器具です。

しかし、安全面を含めた使い方を詳しく学べる日本語の教材はほとんどなく、多くの先生がモードの違いも理解しないまま独学で使っておられる現状があります。

出血を大きく減らせる便利な器具に違いありませんが、使い方を間違えると意図しない臓器を損傷させたり、火事のリスクがあることも理解しておかなくてはなりません。

そこで今回は、「安全な電気メスの使い方」を一つのテーマとして、感染症対策や外科手技の習得まで含めた「外科の治療成績を飛躍的にアップさせる方法」を詳しく学べる教材をご用意しました。

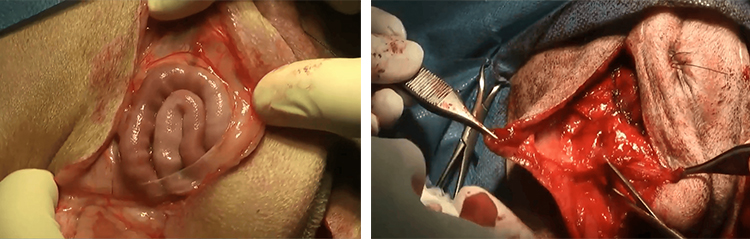

動画セミナーでは、一次診療施設で実施する機会の多い「卵巣子宮摘出術」も、藤田先生の実演をみながら学べます。

先生も、失敗しない「手術の原理原則」を学び、外科の治療成績を飛躍的にアップさせませんか?

※急患対応に自信がありますか?

住宅街にある、小さな動物病院の話です。

午後の診療も終わろうとするころ、「先生、急患です!」と慌てた看護師が診察室に飛び込んできました。

どうやら、急患の柴犬が来院したようです。運ばれてきた柴犬をみてみると、呼吸は荒く苦しそうで、立っているのもままならない状況でぐったりしています。

ドクターは低酸素血症を疑い、舌色をみましたがチアノーゼではありませんでした。

酸素の供給に問題はないと判断したドクターは、臨床徴候の原因を突き止めるため、手際よく検査をおこないます。

血圧をみてみると、数値はほぼ正常です。低血圧ではないため、ショックは起こしていないと判断しました。

その後もドクターのスピーディーな対応で、柴犬は少しずつ元気を取り戻していきましたが…

※救急対応の「間違い」に気づきましたか?

今のは、急患対応の重要性に気づいていただくための「たとえ話」です。

先生は、この獣医師の対応にいくつかの間違いがあるのに気づきましたか?

まず最初の間違いが、チアノーゼがないから酸素の供給に問題はないと判断したこと。

「チアノーゼがない=酸素が足りている」という認識は間違いです。

次に、臨床徴候の原因を突き止めるための検査を優先したのも間違いです。

救急の症例では、疾患の特定は後回し。

優先すべきは、「生命を脅かす可能性のある生理学的異常は何か?」を把握し、改善することです。

さらに、「低血圧ではないからショックではない」と考えたことも間違いです。

低血圧を起こしていなくても、ショック状態にあるケースは少なくありません。

救急診療では、このようなちょっとした認識、手順の間違いが、生命を落とすことに繋がります。

言い換えるなら、正しい知識のもと、適切なアプローチを取れれば、もっとたくさんの救急症例を救えるようになるのです。

※約200分で「救急アプローチ」の基本を習得

本教材の目的は、「救命思考力を身につける」こと。

治療法ではなく、「思考力」であることが、とても重要なポイントです。

その理由は、勉強熱心なドクターでも、治療法などの知識を活かすための思考力をおろそかにしているケースがとても多いからです。

もしかすると先生も、肺水腫や大動脈血栓塞栓症など、疾患ベースで学んだ知識を救急の現場で活かせなかった経験があるかもしれません。

では、なぜ学んだ知識を臨床に活かせないのでしょうか?

その答えは、救急のアプローチを知らないからです。

まずは、救急診療と一般の診療の違いを理解すること。

それから、「なぜ、救急ではこうするのか?」という救急のアプローチを理解しなければ、目の前の症例に必要な対応を考える思考力は身につきません。

本教材では、思考力に重きを置き、約200分かけて「救命思考力」を徹底的に身につけていきます。

救急診療は、適切な方法を「知っているかどうか?」で救える生命を大きく増やせます。本教材で学べる内容は…

※愛玩動物看護師が国家資格になりましたが…

先生もご存じのとおり、2023年から愛玩動物看護師が国家資格となりました。

ニュース、専門誌などで取り上げられる機会も多々ありましたので、先生も興味を持ってご覧になられたかもしれません。

愛玩動物看護師の資格を取得すれば、これまで以上に業務範囲が広がるとの話もよく聞きますが、「具体的に何ができるのか?」は、ご存じでしょうか?

簡単にご説明するなら、今まで獣医師のみがおこなっていた医療行為の一部が、獣医師の指示のもとで実施できるようになりました。

たとえば、採血や投薬、カテーテル採尿、マイクロチップの挿入などは、愛玩動物看護師に新たに認められた業務の一部です。

つまり、正しい知識と間違いのない技術力があれば、先生の仕事の一部は愛玩動物看護師に任せることができ、いま以上にスムーズな診療ができるのですが…

※「新たに業務を任せたいが、教える時間がない」

愛玩動物看護師の業務範囲が広がったことで、院長には別の悩みが生まれました。

たとえば、「どうやって教えればいいのかわからない」「結局、国家資格化する前と何も変えられていない」など、こう悩まれている院長もたくさんいらっしゃいます。

動物病院の中には、「国家資格化したから」と、業務内容は何も変わっていないのに待遇を改善したところも多いと聞きます。

もし先生が、似たようなことで悩まれていたとしても心配はいりません。

なぜなら今回、忙しい先生が愛玩動物看護師教育に多くの時間を割かなくても、新しい業務範囲に対応できるよう、私たちが愛玩動物看護師をスキルアップさせるからです。

※今さら院長に聞けないことも、わかりやすく教えます

本教材のテーマは、「動物愛玩看護師のスキルアップ」です。

愛玩動物看護師の新たに拡大した業務範囲、求められる看護技術、知っておくべき法律、飼い主さんとのコミュニケーションのポイントなど、動物愛玩看護師のスキルアップに必要な知識を網羅しています。

また、本教材の制作にあたり、多くの動物愛玩看護師からもご意見をいただきましたが、その中でもとくに多かったものがあります。

それは、「聞きたいことがあっても、今さら院長に聞いていいのかと思うと聞けない」ということ。

初歩的な疑問の場合、聞いたら怒られるかもしれないと考えるケースも多いようです。

このように考える動物愛玩看護師が多いからこそ、基本はもちろん、日々の業務のクオリティをアップさせる学びの場は、とても重要になります。

本教材なら、優れた看護技術はもちろん、おさらいを兼ねて、今さら院長には聞けない内容もわかりやすく学べます。

本教材を「動物愛玩看護師に視聴させるだけ」でOK!忙しい先生でも、簡単に動物愛玩看護師をスキルアップさせられます。

※こんなトラブルの経験はありませんか?

一般的に広くおこなわれる不妊・去勢手術の術後には、さまざまな問題が起こる可能性があり、トラブルになる危険性があります。

たとえば、「術後に尿もれを起こすようになり、トラブルになった」「手術をしたのに、発情がおさまらないとトラブルになった」などは、多くのドクターが経験したことのあるトラブルです。

もしかすると、先生も過去に似たような経験をしたことがあるかもしれません。

また、比較的単純な外科手術であることから、飼い主さんに「不妊・去勢手術をしてほしい」と希望されると、十分なインフォームもせずに手術をするドクターも少なくないと聞きますが…

※先生は、このような現状をどう思いますか?

不妊・去勢手術は、基本的な外科手技と器具の使い方さえ覚えれば、経験の浅いドクターでも実施できる手術ですが、安全な手術ではありません。

また手術には、メリットだけでなくデメリットもあります。

日常的におこなう手術だからこそ、リスクを正しく理解し、十分な安全性を確保した上でトラブルのない手術をするべきだと思いませんか?

もし、先生がこれまでに一度でも、「本当に安全な手術ができているのだろうか?」「当たり前におこなう手術だからこそ、正しい知識のもと実施したい」「心から納得できる、不妊・去勢手術をしたい」など、このように思ったことがあるのなら?

本教材の内容は、必ず先生をご満足させるものであることをお約束します。なぜなら今回、日本獣医生命科学大学の教授を務める堀先生から、トラブルを未然に防ぐために、不妊・去勢手術に関する基礎知識を学ぶことができるから。

※「ホームドクターのための不妊・去勢手術に関する基礎知識」

本教材のテーマは、「ホームドクターのための不妊・去勢手術に関する基礎知識」です。

安全な不妊・去勢手術をするなら、「最低限これだけは押さえておいてほしい」という知識や、ドラブルを未然に防ぐ秘訣を堀先生がわかりやすくまとめてくれました。

また堀先生は、繁殖学に関するテーマでセミナー講師を務めることもありますが、そのとき一般開業医の先生から受けた質問をこまかくメモされているそうです。

本教材は、キャリア30年以上の堀先生の診療技術はもちろん、多くの一般開業医から寄せられた質問をもとに、「これを勘違いしやすい」「ここで疑問を感じやすい」などのポイントも詳しく解説しています。

先生も、飼い主さんからのトラブルを未然に防ぐため、安全な不妊・去勢手術ができるようになりませんか?

※腫瘍性疾患の診療に自信がありますか?

近年、飼育の質や医療の向上もあり、犬猫はとても長生きになりました。

大変喜ばしいことですが、それに伴い病気に罹患する犬猫も増えています。

とくに高齢の犬猫に増えているのが、腫瘍性疾患です。腫瘍性疾患は、犬猫の死亡原因第1位の疾患であり、犬で約半数、猫で約2/3が腫瘍が原因で生命を落とすと言われています。

しかし、ひと言で「腫瘍(しこり)」といっても、発生する部位はさまざまです。体表に発生するものもあれば、胸腔内や腹腔内に発生するものもあります。

発生部位が変われば、当然、診断方法も治療方法も変わります。診療手順が複雑になることもあるため、腫瘍性疾患の診療に苦手意識をお持ちのドクターも少なくありませんが…

※もし、ご自身の手で腫瘍の症例を救いたいなら?

「腫瘍性疾患は、よくわからないから…」と、あきらめることはありません。

なぜなら今回、日本小動物がんセンターの原田先生が、一次診療施設のための「しこりの治療戦略」をわかりやすく教えてくれるから。

原田先生の勤務する日本小動物がんセンターは、一次診療施設からの紹介来院も多いのですが、間違った診断がついているケースも少なくないとおっしゃいます。

つまり、本教材に学べば、「ホームドクターが、どこで診断を間違えやすいのか?」、そのポイントがわかるだけでなく、腹腔内や胸腔内などの見えないしこりも見逃さず、安全に診断、治療できるようになるのです。

※臓器ごとの「しこりの治療戦略」を徹底解説

本教材の最大の特徴は、「臓器ごとの治療戦略」が学べることです。

先ほどもお話したとおり、腫瘍は体表をはじめ、腹腔内、胸腔内など、さまざまな部位に生じます。

そこで今回は、どの部位に発生した腫瘍でも的確な診療ができるよう、「臓器ごとのしこりの治療戦略」を学べるよう教材を構成しました。

本教材は、しこりの治療戦略を肝臓、脾臓、副腎、肺、胃、腸と、6つの臓器ごとにそれぞれ解説します。

この治療戦略を覚えれば、一次診療で遭遇するほとんどの腫瘍性疾患に対応できるようになります。

治療方法は、できる限り最新のエビデンスも合わせてご紹介していますので、さらに学びを深めることも可能です。

先生も、腫瘍性疾患の診療技術を習得し、一つでも多くの生命を救えるようになりませんか?

※「先生、大丈夫ですか?」

住宅街にある小さな動物病院のお話です。午後の診療も終わろうとするころ、呼吸促迫を呈した小型犬が、救急で来院しました。

院長が、「どうしたんですか?」と尋ねると、「仕事から帰ってきたら、うちの子の呼吸が粗くて…」と飼い主さんは心配そうに答えます。

院長はすぐに安定化を試みました。それから、手際よく身体検査や画像検査、血液検査をおこないます。

その結果、この症例は心不全を起こしており、肺水腫を起こしていることがわかりました。

飼い主さんへ入院の必要があることを伝えたあと、治療室へ入る院長。持っている知識と技術のすべてを駆使して治療にあたります。

しかし、院長の力ではこの症例を救うことはできませんでした。

私たちにこのお話をしてくれたドクターは、「何度経験しても、慣れることなんてありませんよ」と、真剣な顔でおっしゃいましたが…

※「もっと、手があったかもしれない…」

生命を扱う仕事である以上、今お話したような場面は獣医師であれば誰にでも訪れます。

私たちも仕事柄多くのドクターにお会いしますので、さまざまな症例のお話を聞く機会がたくさんあります。

そのとき、「過去の治療で、何か後悔した経験はありますか?」と質問すると、ほぼ100%のドクターが、「症例が亡くなったあと、もっと何か手があったのでは?と思うことがある」といったニュアンスの回答をされます。

きっと先生も、同じように考えたことがあるのではないでしょうか?

このような経験があるからこそ、決して現状に満足することなく、新しい知識や技術を学び続けるドクターが多いのだと思いますが…

※ もし、肺水腫の症例を自分の手で救いたいなら?

肺水腫は、「治療が難しい」と言われることの多い疾患の一つです。そのため、肺水腫の診療に苦手意識をお持ちのドクターも少なくありません。

ですが、岡山理科大学の望月先生は、「肺水腫は適切に治療すれば、良くなるケースの方が多い」とおっしゃいます。

言い換えるなら、肺水腫は決して手に負えない病気ではなく、正しい診療技術さえ身につければ、一次診療施設でも生存率を上げられる病気だということ。

肺水腫は、遭遇する機会が多い上、初期治療で大きく結果が変わる疾患です。だからこそ、「もっと、手があったかもしれない…」と後悔する前に、専門的に学んでおくことが重要だと思いませんか?

本教材では、望月先生から「一次診療施設のための肺水腫診療」をわかりやすく学べます。

先生も、肺水腫の適切な初期対応を学び、一つでも多くの生命を救えるようになりませんか?

※ もし先生が、こんな考え方なら…

もし先生が、「肺高血圧症の診断は、TR速度を基準にしている」「心雑音がなければ、心疾患ではない」「肺高血圧症の治療は、とりあえずシルデナフィルを投与する」など、このような考え方をしているのなら?

現在のガイドラインでは、このような考え方はアップデートされています。

今からお伝えするのは、まだ新しい知識ですが、循環器疾患のスペシャリストも、日々の臨床で実践しているものです。

肺高血圧症の犬猫をご自身の手で救いたい先生は、最後までこのページをお読みください。

※ 肺高血圧症が苦手な獣医師は多い

先生もご存じのとおり、肺高血圧症は診療の難しい病気のひとつ。診断には心エコーが必要であり、正しい知識と技術がなければ評価を間違える可能性も高くなります。

また、正しく診断できたとしても、症例の基礎疾患や併発疾患を考慮した上で治療方法を検討しなくてはなりません。そのため、専門の二次診療施設を紹介する動物病院も少なくないと聞きますが、近くに紹介できる病院があるからと言って、油断はできません。

なぜなら、肺高血圧症の症例は急性症状で来院することが多く、紹介を待つ時間的余裕がないケースもあるからです。

つまり、来院した症例を救えるかどうかは、「先生が、肺高血圧症診療の基本を知っているかどうか?」で決まる部分も大きいと言えます。診療技術を学ぶことが、一つでも多くの生命を救うことに直結するのですから、ホームドクターが学ぶ価値の高い診療技術だと思いませんか?

※ 簡単な内容とは言えませんが…

今回の教材のテーマは、「肺高血圧症の原則」です。肺高血圧症の診療を学ぶなら、「最低限これだけは押さえてほしい」という内容を中村先生がわかりやすくまとめてくださいました。本教材は、約3時間の大ボリュームで「肺高血圧症だけ」を掘り下げました。

まず肺高血圧症の基本を理解してから、具体的な診断方法を詳しく学んでいきます。それから

・「I群」 肺動脈性肺高血圧症 (肺高血圧症の基本病態)

・「II群」 左心性心疾患による肺高血圧症 (犬に一番多い)

・「III群」 肺疾患による肺高血圧症 (悩ましい症例が多い)

それぞれの体系的な診療アプローチの習得を目指します。肺高血圧症の評価や診断、治療は、できる限りエビデンスを公開していますので、情報をたどってさらに学びを深めることも可能です。

この教材の内容ですが…

※ MR治療の「基礎、基本」をお伝えしたい

2023年9月上旬。本教材で講師をお願いする水野先生と、詳しい収録内容の打ち合わせをしていたときの話です。

私たちは、収録する動画セミナーで、水野先生から僧帽弁閉鎖不全症の高度な診療テクニックを学べると思い込んでいました。

しかし、水野先生は、「何よりも基礎、基本を丁寧に解説した教材にしたい」とのこと…。

中高齢犬に多くみられる僧帽弁閉鎖不全症は、日々の臨床で遭遇する機会の多い疾患です。

学ぶ意義も大きい分野のため、弊社の教材はもちろん、セミナーや書籍などでも僧帽弁閉鎖不全症をテーマにしたものがいくつかあります。

ですから、水野先生に基本をお伝えしたいと言われたとき、「多くの先生が望んでいる教材内容とマッチするのだろうか?」と正直、少し不安になったのですが…

※ 驚きを隠せませんでした…

収録現場で、水野先生の講義を拝見したからこそ、自信をもってお伝えできることがあります。

それは、水野先生が「基礎、基本」と呼ぶものは、以下の3つを満たす内容だと言うこと。

・本来ならば、知っているべき内容

・あいまいな理解のままになっている内容

・治療結果を大きく左右するのに、軽視されがちな内容

私たちも職業上、小動物診療については勉強してきましたが、水野先生から教えていただいた「基礎、基本」のほとんどを理解していませんでした。

たとえば先生は、「病態を正しく把握するために必要な検査項目」や、「何を基準に薬剤を足したり、量を増やすのか」を知っていますか?

これらは水野先生が「基礎、基本」と呼ぶ内容の一部ですが…

※ 1日で、「最新のMR犬診療」を学べます

本教材のテーマは、「エビデンスに基づいたMR犬診療」です。

たとえば、多くの獣医師が「心臓が大きいな」「逆流しているな」と主観的な評価をしてしまいますが、これは知識があいまいであることが原因です。

そこで、診断のセクションでは、検査数字の経過を追うだけのシンプルで、信頼性の高い「客観的な評価」の基礎、基本を徹底解説します。

また、治療のセクションでは、ACVIMガイドラインに沿った最新の治療方法を学べるだけでなく、MRの外科的治療も学べます。

ご自身で外科手術をされない先生でも、「MR犬の心臓はどうなっているのか?」「どんな手術をするのか?」「術前と術後で、どう変わるのか?」など、知っておきたい盛りだくさんの内容を収録しています。

日々の臨床で遭遇する機会が多い「僧帽弁閉鎖不全症」だからこそ、正しい基礎、基本をマスターしませんか?

※ あいまいな知識のまま診療していませんか?

短頭種気道症候群(BAS)は、日々の診療の中でたびたび遭遇する疾患です。

しかし、「短頭種気道症候群は、病態が複雑でよくわからない」、「麻酔や外科手術で危ない経験をしたことがあるので怖い」、「紹介すべきかどうか、判断に迷うことがある」など、多くの獣医師から、このような話を聞きます。

もし、先生にも心当たりがあるのなら、このご案内はとても重要です。

なぜなら、動物呼吸器外科のスペシャリストである末松先生から、教科書では学べない「短頭種気道症候群の体系的な診療アプローチ」をわかりやすく学べるチャンスだからです。

※ 苦しそうな犬猫を見る飼い主さんの不安は大きい

短頭種気道症候群の症例にみられる「グーグー」「ガーガー」「ヒューヒュー」といった変な音の呼吸音や過度なパンティング、激しい咳などの症状は、病気にくわしくない飼い主さんでも明らかに異常だとわかります。

そんな犬猫の姿をみた飼い主さんは、「急にどうしちゃったんだろう?」「もしかしたら、深刻な病気かもしれない」と不安になり、藁にもすがる思いでかかりつけである先生の病院を訪れます。

当然、先生は安心させようご尽力されると思いますし、「できることなら助けたい」と考えるはず。

しかし、短頭種気道症候群は、生命にかかわるケースもある疾患です。

そんな疾患をあいまいな知識のまま診療するのは、リスクが高い行為だと思いませんか?

※ 診断、内科&外科治療、緊急対応をまとめて学べる

本教材のテーマは、「短頭種気道症候群の診療」です。

複雑で病態の把握が難しいイメージの短頭種気道症候群をシンプルに紐解き、適切に診断、治療できるようになることを目的にしています。

その収録時間は、なんと160分以上。

短頭種気道症候群の考え方はもちろん、重症度評価、リスク評価、さまざまな異常呼吸音の聴き比べ、画像診断、内科治療、外科治療緊急症例への対応など、診療に必要な知識をまとめて学べます。

中でもぜひ習得してほしいのが、末松先生が「トリプルセラピー」と呼んでいる3つの術式(外鼻孔拡大術、軟口蓋切除術、喉頭小嚢切除術)です。

なぜなら、論文ではこの3つの外科手術を実施すれば、短頭種気道症候群の94%は改善できると報告されている信頼性の高い手術だからです。

先生も、世界トップクラスの治療成績を誇る末松先生の臨床手技を学び、もっと多くのBAS症例を救いませんか?

※猫の診療が苦手なままでいいのでしょうか?

近年、「猫の来院が増えている」という話をよく聞きます。

これは、猫の飼育頭数が犬を180万頭以上も上回った(2023年現在)ことが原因の一つだと考えられています。

猫の診療が得意な先生には、嬉しい変化かもしれません。しかしその一方で、犬の診療メインでやってこられた先生にとっては一大事です。

暴れる、ひっかく、逃げるなど、一筋縄ではいかない猫の対応に苦労されている先生も大勢いらっしゃると思います。

ですが、これから先も、しばらくは猫の来院数は増え続けることが予想されます。

つまり、「猫の診療は苦手だから」と放ったらかしにしてしまうと、来院した病気の猫を救えないばかりか、患者さんが減少してしまうリスクもあるのです。

このような時代の変化から、近年は、猫診療を専門的に学ぶ獣医師が急増していますが…

※コツを「知っているかどうか」で猫診療は大きく変わる

「猫の診療がスムーズにいかない…」と悩む獣医師の多くがやりがちな間違い、それは犬の知識をそのまま猫に当てはめてしまうこと。

犬と猫は、身体の作りがそもそも大きく異なりますので、犬の知識で猫を診療しようとすると、うまくいかないケースも出てくるのは当然です。

たとえば、猫を保定するとき。猫は警戒心が強い上、関節が柔らかいため、犬のように全身を抑え込むのはNGです。

猫の場合は、タオルを用いた「タオルラッピング」と言われる保定方法が推奨されています。少しの違いだと思うかもしれません。

でも、タオルを用いるだけで、暴れる猫もおとなしく診察させてくれるようになるのなら、やらないのは損だと思いませんか?

※猫専門獣医師が教える「診療アイデア50選」

講師の山本先生は、学生時代から現在まで「猫診療一筋」の獣医師です。

2016年に東京に開院した猫専門クリニックには、病院嫌いな猫が安心して受診できる工夫がたくさん散りばめられています。

そのため遠方からの来院も多く、年間診察件数、7,000回以上の猫を診療しています。

本教材は、そんな猫を知り尽くしたドクターである山本先生が、「こうすれば、猫の診療はもっとスムーズになる」という50のアイデアを教えてくれたもの。

もし先生が、「病院を嫌がる猫や診察室で暴れる猫を、どう扱えばいいのか?」と悩んだ経験があるのなら、ズバッと問題解決できる教材であることをお約束します。

先生も、地域の猫診療のニーズに応えられるよう、「猫診療50のアイデア」を取り入れませんか?

※下痢の犬の「5頭に1頭」が消化管寄生虫に感染

消化器疾患は、犬猫ともに罹患率の高い病気です。

先生も、下痢や嘔吐、食欲不振などの消化器徴候のある症例を毎日のように診察していると思います。

では先生は、下痢の原因として感染症の占める割合をご存じですか?

国内の動物病院で実施された糞便検査を調査した2011年の研究によると、下痢を呈する犬の19.5%から消化管寄生虫が検出されました。

おなじように下痢を呈する猫を調査した2012年の研究では、6.7%の猫から消化管寄生虫が検出されました。

もしかすると、「猫はそれほど多くないのでは?」と思われたかもしれません。

でも実は、6.7%という数字は、猫でもっとも重要な寄生虫であるなトリコモナスを除いた数字です。

つまり、トリコモナスも検出できれば、猫の感染率も10%は余裕で超えてくると考えられます。

これは、犬猫ともに下痢の原因として、無視できない高い数字ですが…

※「糞便検査」に自信がありますか?

先生もご存じのとおり、寄生虫の検出にベストな検査と言えば、「糞便検査」です。

糞便検査は寄生虫の他にも、下痢をはじめとする消化器徴候の原因精査にも威力を発揮します。

でも、血液検査や超音波検査と比べると、少し地味なイメージがありませんか?

そのため、「糞便検査は、大学の授業で教科書数ページぶん学んだだけ」という獣医師が多くいます。

その結果、「とりあえずルーチンワークで検査するだけ」になってしまい、糞便検査を診断に活かせていない獣医師も多いと聞きます。

しかし、先ほどお話ししたとおり、下痢の原因として感染症が占める割合は高く、その診断精度にかかわる糞便検査は決して軽視できません。

そこで今回は、他では絶対に学べない「糞便検査の極意」を学べる教材を制作しました。

※徹底的に糞便検査を掘り下げた「唯一の映像教材」

今回は、国内でも少ない消化器専門の獣医師である大阪公立大学の酒居先生から、糞便検査の極意を学べます。

糞便検査の基本はもちろん、採便方法、検査方法、寄生虫やウイルスの臨床的特徴、糞便検査に関する論文など、盛りだくさんの内容を収録しました。

さまざまな内容の中でもとくに重要になるのが、「下痢の分類」です。

下痢の持続時間(急性なのか、慢性なのか)や病変部位(小腸か大腸か)、重症度(軽症~重症のどれなのか)など、まずはこれらを評価し、下痢を分類します。

下痢の分類方法はもちろん、分類に合わせた適切な診療アプローチも、酒居先生のわかりやすい解説で学べます。

これは全獣医師必修となる重要な知識です。

先生も、酒居先生に糞便検査の極意を学び、下痢症例に対する診断精度を飛躍的にアップさせませんか?

糞便検査だけで230分の大ボリューム!明日の診療から使える盛りだくさんの内容を学べます。

※犬猫ともに死亡原因の上位ですが…

犬猫の長寿化にともない、腎臓病に罹患する症例が増えています。

近年では、犬の死亡原因としてガン、心臓病に続く第3位。猫においては、ガンに続く第2位が腎不全です。

腎臓を含めた泌尿器系の疾患は、犬猫ともに年齢に関係なく発症しますが、7歳を超えたころから発症率が高くなる傾向があります。

腎泌尿器疾患が怖いのは、重症化すると生命にかかわる病気だということ。

しかし、早期に発見、治療できれば病気の進行を遅らせ、長期的に良好なQOLを維持できます。

そのため、ホームドクターには、適切な診療技術が求められますが…

※「腎泌尿器疾患診療」に自信がありますか?

腎臓病のもっともポピュラーな症状といえば、「多飲多尿」です。

しかし、多飲多尿を症状とする病気は、腎臓病の他にもたくさんあります。

事実、多飲多尿を主訴に来院した腎臓病の犬を、クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)と誤診するケースは珍しくありません。

また、治療においても、腎泌尿器疾患特有の難しさがあります。

たとえば、腎泌尿器疾患の治療では、一般的に食事療法や点滴、水分摂取量のコントロールなどがおこなわれます。

しかし、これらの治療をおこなっても、思うように症状が改善しないケースも多いのです。もしかすると、先生も治療に悩んだ経験があるかもしれませんが…

※「腎泌尿器疾患診療」に自信がありますか?

※220分で最新の診療アプローチをマスター

本教材のテーマは、「ホームドクターのための腎泌尿器疾患診療」です。

国内トップクラスの臨床数を誇る、日本獣医生命科学大学付属動物医療センター腎臓科の宮川先生から、最新の腎泌尿器疾患の診療アプローチを学べます。

他の教材にはない本教材の特徴は、多飲多尿や蛋白尿、血尿をくり返すなど、「主訴ごとに適切な診療アプローチを学べる」こと。

本教材を手元に置いておけば、日々の臨床で困ったときに知りたい内容だけ見返すこともできます。

また、最新情報の解説では、2023年に改定された「IRIS CKS ガイドライン」の更新内容もお伝えします。

まだほとんどの獣医師がご存じない新しい情報ですので、他院より一歩進んだ診療を提供できるようになります。

先生も、「最新の腎泌尿器疾患診療」を学び、もっとたくさんの犬猫のQOLを向上させませんか?

※自信をもって、心疾患を診断できますか?

犬の心疾患は、ガンに続く死亡原因の第2位です。

心疾患にはさまざまな種類がありますが、もっともポピュラーなのが僧帽弁粘液腫様変性(MMVD)です。

この疾患は、6歳以降で急激に発症率が高くなる特徴があり、日本で人気のチワワ、マルチーズ、トイプードル、ポメラニアンなどの小型犬が好発品種として知られています。

MMVDをはじめとする心疾患の多くは、聴診による心雑音で発見されます。

心疾患をみつけること自体は、それほど難しくはありませんが、問題はその先です。

心疾患は、発見するのは容易でも、診断にたどり着くのが難しいのですが…

※「とりあえずピモベンダン」のリスクとは?

犬の心疾患でよくある間違った治療が、「とりあえずピモベンダンを投与する」こと。

正しく使用すれば、心筋機能の改善に有効な治療薬ですが、問題なのは、診断名をつけられないまま投与するケースです。

とりあえずピモベンダンを投与することの問題点は、大きく2つあります。

一つは、心臓病ステージが判明する前に「ピモベンダン」を投与しているケースが多いこと。

ステージの診断がついていないにもかかわらずピモベンダンを投与された結果、正しい診断、治療が遅れてしまう症例も少なくありません。

これは、生命にかかわる問題です。もう一つは、アメリカ獣医内科学会(ACVIM)のガイドラインに沿わない治療であることです。

※最新の犬猫の循環器疾患を約3時間でマスター!

本教材のテーマは、「一次診療でおこなう心疾患診療」です。

奈良県で開業されている石川先生から、一般的な一次診療施設にある機材で、遭遇する機会の多い心疾患をいかに診断、治療するか、その具体的なポイントを学べます。

つまり、本教材に収録されている内容は、100%一次診療で再現可能であるということ。

かかりつけ医として、心疾患の疑われる症例にどう対応すればいいのか?その具体的なアプローチを学べます。

犬猫の高齢化が進み、心疾患の症例が増えている今、循環器を詳しく学ぶことはとても重要です。

先生も、一次診療でできる循環器疾患診療を学び、もっと治療の幅を大きく広げませんか?

近年、ウサギを筆頭にエキゾチックアニマルの飼育頭数が増加しています。

犬猫の飼育頭数がやや頭打ちなのに対し、ウサギをはじめ、モルモットやハムスター、インコ、カメなどのエキゾ飼育頭数は、年々伸び続けています。

エキゾは、集合住宅の一人暮らしでも飼いやすく、飼育にそれほどお金もかからない。

その上、珍しいペットはSNSでも注目されやすいため、「飼ってみたい」と考える人は増える一方です。

きっと先生も、「最近、エキゾを飼育する人が増えたな」と感じているのではないでしょうか。

今後も、エキゾの診療ニーズは増えこそすれ、減ることはないと考えられます。

しかし、先生もご存じのとおり、エキゾ診療のできる病院は多くありません。

事実、ある調査では、エキゾ診療のできる病院は、全国平均で約20%程度であると報告されました。

でも、少し考えてみてください。ビジネスの成功を考えたとき、また、社会貢献を考えたとき。

ニーズの高い分野をターゲットにサービスを提供するのは常識です。

現在の小動物医療も、犬猫の飼育頭数が多いからこそ、メインとして扱い、診療しているのではないでしょうか。

当たり前の戦略だと思うかもしれませんが、いま時代の移り変わりとともに、そのニーズは変化しようとしているのです。

先生は、地域から頼られる獣医師として、「犬猫の診療しかできないから、病気のエキゾが来院しても診療できない」と、増え続けるニーズを切り捨てることができますか?

そこで今回、エキゾの「問診表からの診断アプローチ」をテーマに徹底解説いただきました。

本教材のテーマは、「問診票からの診断アプローチ」です。

でも、なぜ診断アプローチを専門的に学ぶ必要があるのでしょうか?

それは、ひと言で「エキゾ」といっても、ウサギやモルモット、ハムスター、ハリネズミ、鳥類、カメなど、その種類は多岐にわたるから。

食性や飼育方法、解剖、生理などは、種類ごとにそれぞれ異なりますので、当然、問診で聞くべきポイントも診断アプローチも大きく変わります。

「なんだか難しそう…」と思われたとしても、心配はいりません。

なぜなら、的確な問診票を使えば、エキゾの病気は手に取るようにみえてくるから。

動画セミナーでご紹介する問診票の項目をそのまま使えば、これからエキゾ診療をはじめる先生も、迷うことなく診断にたどり着けます。

この教材の内容は・・・

近年、ウサギを筆頭にエキゾチックアニマルの飼育頭数が増加しています。

犬猫の飼育頭数がやや頭打ちなのに対し、ウサギをはじめ、モルモットやハムスター、インコ、カメなどのエキゾ飼育頭数は、年々伸び続けています。

エキゾは、集合住宅の一人暮らしでも飼いやすく、飼育にそれほどお金もかからない。

その上、珍しいペットはSNSでも注目されやすいため、「飼ってみたい」と考える人は増える一方です。

きっと先生も、「最近、エキゾを飼育する人が増えたな」と感じているのではないでしょうか。

今後も、エキゾの診療ニーズは増えこそすれ、減ることはないと考えられます。

しかし、先生もご存じのとおり、エキゾ診療のできる病院は多くありません。

事実、ある調査では、エキゾ診療のできる病院は、全国平均で約20%程度であると報告されました。

でも、少し考えてみてください。ビジネスの成功を考えたとき、また、社会貢献を考えたとき。

ニーズの高い分野をターゲットにサービスを提供するのは常識です。

現在の小動物医療も、犬猫の飼育頭数が多いからこそ、メインとして扱い、診療しているのではないでしょうか。

当たり前の戦略だと思うかもしれませんが、いま時代の移り変わりとともに、そのニーズは変化しようとしているのです。

先生は、地域から頼られる獣医師として、「犬猫の診療しかできないから、病気のエキゾが来院しても診療できない」と、増え続けるニーズを切り捨てることができますか?

そこで今回、エキゾの「身体検査のポイント」をテーマに徹底解説していただきました。

でも、なぜ身体検査を専門的に学ぶ必要があるのでしょうか?

それは、エキゾは、その種類により身体検査のポイントが大きく変わるから。

たとえば、ウサギなら目の異常を忘れずチェックする必要がありますし、モルモットなら診察台から飛び降りるのを防がなくてはいけません。

また、種類により身体の大きさもさまざまなので、保定の仕方もそれぞれ異なります。

「覚えることが多くて大変だ」と思うかもしれませんが、心配はいりません。

なぜなら、今回の動画セミナーでは、飼育頭数が多く、遭遇する機会の多い人気のエキゾを中心に、「ウサギ」「モルモット」「ハムスター」「フェレット」「ハリネズミ」「鳥」「カメ」「カエル」の合計8種類の動物の身体検査のポイントを解説しています。

学んだ身体検査のポイントは、明日の診療からすぐに活かせます。

この教材の内容は・・・

近年、ウサギを筆頭にエキゾチックアニマルの飼育頭数が増加しています。

犬猫の飼育頭数がやや頭打ちなのに対し、ウサギをはじめ、モルモットやハムスター、インコ、カメなどのエキゾ飼育頭数は、年々伸び続けています。

エキゾは、集合住宅の一人暮らしでも飼いやすく、飼育にそれほどお金もかからない。

その上、珍しいペットはSNSでも注目されやすいため、「飼ってみたい」と考える人は増える一方です。

きっと先生も、「最近、エキゾを飼育する人が増えたな」と感じているのではないでしょうか。

今後も、エキゾの診療ニーズは増えこそすれ、減ることはないと考えられます。

しかし、先生もご存じのとおり、エキゾ診療のできる病院は多くありません。

事実、ある調査では、エキゾ診療のできる病院は、全国平均で約20%程度であると報告されました。

でも、少し考えてみてください。ビジネスの成功を考えたとき、また、社会貢献を考えたとき。

ニーズの高い分野をターゲットにサービスを提供するのは常識です。

現在の小動物医療も、犬猫の飼育頭数が多いからこそ、メインとして扱い、診療しているのではないでしょうか。

当たり前の戦略だと思うかもしれませんが、いま時代の移り変わりとともに、そのニーズは変化しようとしているのです。

先生は、地域から頼られる獣医師として、「犬猫の診療しかできないから、病気のエキゾが来院しても診療できない」と、増え続けるニーズを切り捨てることができますか?

そこで、今回エキゾ診療に必須の「法的知識」をテーマに徹底解説いただきました。

たとえば、エキゾの中には輸入が禁止されているものや、生態系に影響を及ぼすもの、人獣共通感染症のリスクが高いものなどもいます。

そのため、エキゾ診療をおこなう獣医師には、ワシントン条約や文化財保護法(天然記念物)、家畜伝染病予防法など、さまざまな法的知識が求められます。

「何だか面倒臭そう…」と思うかもしれませんが、ご安心ください。

本教材は、喋り上手でユーモラスなキャラクターの霍野先生から、エキゾ診療にマストな法的知識をわかりやすく学べるから。

TV番組をみる感覚で、楽しみながら法的知識を理解できます。

この教材の内容は・・・

近年、ウサギを筆頭にエキゾチックアニマルの飼育頭数が増加しています。

犬猫の飼育頭数がやや頭打ちなのに対し、ウサギをはじめ、モルモットやハムスター、インコ、カメなどのエキゾ飼育頭数は、年々伸び続けています。

エキゾは、集合住宅の一人暮らしでも飼いやすく、飼育にそれほどお金もかからない。

その上、珍しいペットはSNSでも注目されやすいため、「飼ってみたい」と考える人は増える一方です。

きっと先生も、「最近、エキゾを飼育する人が増えたな」と感じているのではないでしょうか。

今後も、エキゾの診療ニーズは増えこそすれ、減ることはないと考えられます。

しかし、先生もご存じのとおり、エキゾ診療のできる病院は多くありません。

事実、ある調査では、エキゾ診療のできる病院は、全国平均で約20%程度であると報告されました。

でも、少し考えてみてください。ビジネスの成功を考えたとき、また、社会貢献を考えたとき。

ニーズの高い分野をターゲットにサービスを提供するのは常識です。

現在の小動物医療も、犬猫の飼育頭数が多いからこそ、メインとして扱い、診療しているのではないでしょうか。

当たり前の戦略だと思うかもしれませんが、いま時代の移り変わりとともに、そのニーズは変化しようとしているのです。

先生は、地域から頼られる獣医師として、「犬猫の診療しかできないから、病気のエキゾが来院しても診療できない」と、増え続けるニーズを切り捨てることができますか?

そこで、今回エキゾ診療に必須の「法的知識」をテーマに徹底解説いただきました。

たとえば、エキゾの中には輸入が禁止されているものや、生態系に影響を及ぼすもの、人獣共通感染症のリスクが高いものなどもいます。

そのため、エキゾ診療をおこなう獣医師には、ワシントン条約や文化財保護法(天然記念物)、家畜伝染病予防法など、さまざまな法的知識が求められます。

「何だか面倒臭そう…」と思うかもしれませんが、ご安心ください。

本教材は、喋り上手でユーモラスなキャラクターの霍野先生から、エキゾ診療にマストな法的知識をわかりやすく学べるから。

TV番組をみる感覚で、楽しみながら法的知識を理解できます。

この教材の内容は・・・

※ 糖尿病リスクを抱えた猫は「2頭に1頭」

先生もご存じのとおり、糖尿病はヒトにとっての国民病。

今では、40歳以上の男性は3人に1人、女性は4人に1人が糖尿病(または予備軍)と言われています。

近年、この傾向は犬猫にも強くあらわれはじめました。

長寿化や生活環境の変化にともない、犬猫の糖尿病症例が増えているのです。

とくに増加傾向にあるのが、猫の糖尿病です。

その原因の一つは、犬の飼育頭数を大きく上まわったこと。また、肥満の個体が増えていることも大きな要因です。

今、国内における飼い猫の肥満率は、30〜50%と言われています。

つまり、ほぼ2頭に1頭の猫が糖尿病のリスクを抱えている状態なのです。

※「糖尿病は、インスリン投与でいいんじゃない?」

糖尿病は、インスリンの分泌低下により発症します。

そのため、「とりあえず、インスリンを投与すればいいだろう」「インスリンで血糖を下げれば大丈夫」と考えている獣医師もいらっしゃるそうです。

結論から申し上げると、このような治療はとても危険です。

なぜなら、末端肥大症やクッシング症候群などの併発疾患がある症例の場合、どれだけインスリンを投与しても血糖は下がらないからです。

事実、インスリンをやみくもに投与しているだけでは、さらに症状を悪化させるケースも少なくありません。

また、糖尿病に膵炎や腸炎を併発するケースも多く、このような症例では、治療の難易度はいっきに高くなります。

重要なのは、隠れた併発疾患を正しく診断した上で、糖尿病をコントロールすることですが…

※ 10症例から学ぶ、犬猫の糖尿病治療

本教材の目的は、「最新の犬猫の糖尿病診療アプローチを習得していただくこと」です。

日本獣医生命科学大学付属動物医療センター内分泌科の森昭博先生から、10症例ぶんの糖尿病の診断、治療、経過をわかりやすく学べます。

症例の中には、併発疾患のある症例やインスリンが効かない症例など、対応方法を「知っているかどうか」で大きな差がつく症例も含まれています。

また、糖尿病治療に欠かせない「フリースタイルリブレ」の活用法も詳しく学べます。

フリースタイルリブレは、近年、装着を希望される飼い主さんも多いため、正しい活用法を知っておくことはとても重要です。

先生も、「犬猫の糖尿病診療アプローチ」を学び、もっとたくさんの症例を救えるようになりませんか?

※「猫の診療技術」で動物病院が選ばれる時代

近年、「猫の診療」を専門的に学ぶ獣医師が増えています。

その背景には、猫の飼育頭数が犬を大きく上まわり、診療の機会が増えたこと。

それから、犬の診療知識を猫に当てはめても上手くいかないという、失敗経験があるようです。

そのため、私たちの制作する教材でも、猫に特化したものはとても人気があります。

先生ほど勉強熱心な獣医師であれば、これからの時代、猫の診療技術を専門的に学ぶことの重要性は、すでにお気づきのはずです。猫には犬にはない厄介さもあります。

たとえば、犬に比べて皮膚病の発生率が低いため、診断トレーニングを積みにくいことは、問題の一つでしょう。

他にも、舐性行動や掻破行動により、血まみれで来院することも多々あります。

こうなると、「皮膚に赤いポツポツがある」といった症状を把握できないため、診断はぐっと難しくなります。

※皮膚疾患は、想像以上にQOLを低下させる

抱っこや撫でるといった行為は、猫と飼い主さんの一番のコミュニケーションです。しかし、重度な皮膚疾患になると、猫に触ることすらできません。

コミュニケーションが制限されるストレスはとても大きく、猫と飼い主さんのQOLは長期間にわたってガクッと低下してしまいます。

その上、愛猫の皮膚がただれたり、血まみれになるのを見るのは、本当につらいと思います。

獣医師として、ジェネラリストとして、猫の皮膚疾患は無視できない病気だと思いませんか?

もし先生が、「猫の皮膚疾患は、どう診療すればいいのか?」「犬とは、どう違うのか?」と思われたのなら、今回のご案内はとても重要です。

※「痒みの4病型」に沿った診断ステップ

本教材のテーマは、「猫の皮膚科診療」です。

アジア獣医皮膚科専門医レジデント課程を修了した、皮膚科専門医である島崎先生が、「猫の皮膚科診療をするなら、これだけは習得してほしい」という内容をわかりやすくまとめてくれました。

犬と猫の違いや最新のガイドラインなど、学べる内容はたくさんありますが、中でも「痒みの4病型」に沿った診断ステップはぜひ知っておいていただきたい内容です。

なぜなら、この病型とその鑑別除外の方法を学べば、猫の皮膚疾患の誤診は、限りなくゼロにできるからです。

アジア獣医内科学会 島崎先生の診察デモンストレーションも収録していますので、神経質な猫の小さな症状も見逃すことがありません。

猫の来院が増えている今の時代だからこそ、先生も、「猫の皮膚科診療」を専門的に学びませんか?

※今、中高齢の犬に増えています

近年、犬の長寿化により、腰仙椎不安定症(馬尾症候群)の症例が増えてきました。腰仙椎不安定症は、馬尾が圧迫されることで発症する疾患であり、腰仙部の痛みや尿失禁、後肢のふらつきなどの神経症状が特徴です。高齢犬のほか、ゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバーなどの大型犬、フレンチブルドッグのようなスクリューテイル犬種が好発犬種として知られています。内科的治療に反応しないことも多く、その場合は減圧や固定などの外科手術が必要になります。

※腰仙椎を安全にガッチリ固定できますか?

本教材のテーマは、「腰仙椎固定術の習得」です。正しい固定法を学びたい先生や、近くに紹介できる二次診療施設のない先生、また、ハイレベルな外科手技にチャレンジしたい先生には、ご満足いただける自信があります。しかし、ご自身で手術をしない先生にもご視聴いただきたいと考えています。

なぜなら、外科が専門外の先生も見逃せない「重要な知識」がたくさん盛り込まれているから。たとえば、腰仙椎不安定症の「正しい診断方法」は、その一つ。これを知らずに、腰仙椎不安定症が疑われる症例にステロイド剤を投与した結果、病状を重症化させるケースが多いからです。他にも、外科の適応や固定した場合の予後などは、全獣医師が知っておくべき内容です。

※アジア獣医内科専門医(神経病)の診療技術

講師の神志那先生は、これまで約2,000症例以上の神経外科手術を担当した神経外科のスペシャリストです。今回、先生が学べるのは、その神志那先生がはじめて体系化した腰仙椎の固定法です。多くの症例で、高い安全性が実証されている外科技術が学べます。

また今回の「腰仙椎固定術」の実技は、模型を用いておこないます。「え、実症例は使わないの?」と思われたかもしれませんが、今回使う模型は、ただの模型ではありません。なんと、神経外科を学ぶために神志那先生が開発した模型で、神経までキッチリ再現されているんです。実症例とは違い出血の影響を受けませんので、細かいポイントまでハッキリと確認できます。

先生も、今ニーズが急騰している「腰仙椎固定術」を学び、もっとたくさんの動物を救えるようになりませんか?

※今、多くの飼い主さんが求めています

2022年の調査によると、国内における犬の飼育頭数は約705万頭。

その一方で、猫の飼育頭数は883万頭を超えました。

2017年に猫の飼育頭数がはじめて犬を上回って以来、その差はどんどん開き続け、今では猫のほうが178万頭も多く飼育されているのです。

これだけ猫が多く飼育されるようになると、当然、動物病院に来院する猫の数も多くなります。

先生も、「最近は猫の来院が多いな」と感じているのではないでしょうか?

では先生は…

※猫の診療を専門的に学んだ経験がありますか?

「Cats are Not Small Dogs(猫は小さな犬ではない)」という有名な格言があるとおり、犬と猫では、そもそもの身体のつくりが大きく異なります。

そのため、犬の知識をそのまま猫に当てはめて診察すると、疾患の見落としや誤診の原因となることも少なくありません。

近年は、猫の診療を専門的に学ぶ獣医師が増えており、きっと先生も、猫を専門的に学ぶ重要性にはすでにお気づきのはずです。

「いつか勉強しよう」と思いながらも、日々の診療の忙しさから、なかなか学べずにいらっしゃるかもしれません。

もしそうならば、今回のご案内はとても重要です。

なぜなら、「猫の消化器疾患診療」を専門的に学べる特別な教材をご用意したからです。

※アジア獣医内科学会設立専門医の診療技術

本教材のテーマは、「猫の消化器疾患診療」です。

アジア獣医内科学会 設立専門医でもある井手先生から猫に特化した内容が学べます。

また、解剖やエコー所見など、犬と決定的に異なるポイントは、犬と猫を比較しながらその違いを解説しています。

他にも、部位別の診療アプローチや一次診療施設における的確な初期対応、よく遭遇する消化器疾患症例診療を疑似体験できる症例解説など盛りだくさんの内容です。

先生も、猫の飼育頭数が犬を大きく上回った今だからこそ、猫に特化した診療アプローチを掘り下げて学びませんか?

「猫の消化器疾患診療バイブル」と言っても大げさではない、以下の充実した内容が学べます。

※ 本格的に眼科を学びたい先生へ

眼科疾患と言えば、犬猫ともに罹患しやすい病気の1つ。

とくにフレンチブルドッグやシーズー、パグなどの短頭種は、眼科疾患に罹患しやすい犬種であると言われています。

また、眼科疾患は遺伝性のものも多く、柴犬、トイプードル、ビーグル、チワワなどが発症する白内障は、ほとんどが遺伝性であり、若齢での発症も珍しくありません。

もし先生が、「間違いのない眼科検査の手技を覚えたい」「簡単な眼科手術なら、自分の手でおこないたい」と思うなら、本教材が大きな助けになることをお約束します。

なぜなら、「一次診療施設でできる約10種類の眼科検査と、3種類の眼科手術」をわかりやすく学べるからです。

※ 「間違った診療」が失明や眼球摘出の原因に…

眼科が苦手な獣医師が口を揃えるのが、「眼科検査はよくわからない」ということ。

検査をしても、診断までたどり着けないことが多く、「とりあえず目薬で経過をみる」という診療をおこなうケースもあると聞きますが、このような先延ばしは非常に危険です。

なぜなら、経過観察中に病気が進行してしまい、失明や眼球摘出など、取り返しのつかなかった症例もたくさんあるから。

このような不幸な症例を減らすには、正しい眼科検査の手技を学び、疾患の早期発見、早期治療が重要です。

※ 眼科検査の基本は、1時間でマスターできます

本教材の目的は、これから本格的に眼科診療をはじめたい先生や、眼科の基本を復習したい先生に「間違いのない眼科診療の基本」をマスターしていただくこと。

動画セミナーでは、眼科専門医である前原先生から、約10種類の眼科検査の手技(実演付き)を学べます。

また今回は、一次診療施設で安全に実施できる3種類の眼科手術(眼瞼腫瘤の切除、眼瞼内反の矯正、チェリーアイの整復)も高画質のオペ動画をみながら学べます。

これらの手術は、眼球に直接触れませんので、外科があまり得意でない先生でも簡単に実施できます。

先生も前原先生に学び、もっとたくさんの眼科疾患の犬猫を救えるようになりませんか?

一次診療施設でできる約10種類の眼科検査と3種類の外科手術が学べる!本教材の詳しい収録内容は…

※ 今、ホームドクターが学ぶべき「重要な治療法」

伴侶動物の長寿化が進む今、犬猫ともに死亡原因の1位は、「がん」です。

しかし、がん治療を受けられる病院の多くは二次診療施設です。これだけ罹患率の高い疾患でありながら、化学療法を導入している一次診療施設の数は、まだまだ少ないのが現状です。

たしかに、治療の難しさや抗がん剤投与後の有害事象など、化学療法を導入する上での不安もあると思います。

ですが、犬猫のがん症例は、これから先も人間のがん症例とおなじように増え続けることが予想されます。

つまり今、化学療法はホームドクターに強く求められている治療法なのです。

獣医師の使命を果たす上でも、化学療法は避けては通れない治療法だと思いませんか?

※ 化学療法を導入する「3つのメリット」

一次診療施設が化学療法を導入するメリットは、大きく3つ。

1つめは、完治の難しい症例のQOLを上げられること。

適切な抗がん剤治療ができれば、犬猫のQOLを上げられるだけでなく、経過が良ければ天寿を全うさせられるケースもあります。

2つめは、飼い主さんの通院の負担を減らせること。

二次診療施設の近くに住んでいる人は少ないため、ホームドクターのもとで治療を受けられることは絶大なメリットになります。

3つめは、抗がん剤治療を武器に差別化できること。

化学療法を導入している一次診療施設は、まだほとんどありません。もし先生の病院で受けられるとしたら、地域の抗がん剤治療のニーズを一手に引き受けられます。

※ 約3時間で化学療法の基本を学べます

「抗がん剤治療は、何よりも基本が重要である」と、富安先生はおっしゃいます。

なぜなら、基本的な部分の理解があいまいなまま治療をはじめると、思わぬ落とし穴にハマることも多いからです。

期待するような治療効果が得られないだけでなく、想像もしていなかった有害事象が発生することもあるそうです。

だからこそ、今回の教材は基本を大切にしています。

約3時間の動画セミナーでは、まず、化学療法の適応や、抗がん剤の使い方からくわしく学んでいきます。

ですから、これから化学療法をはじめたい先生はもちろん、抗がん剤の使い方を復習したい先生にもオススメです。

犬猫の長寿化が進む今、「化学療法」のニーズは急速に高まっています。先生も、化学療法を導入しませんか?

※「好発品種」は人気の犬種

神経疾患は、皮膚疾患や消化器疾患と比べると、遭遇する機会の少ない病気です。

そのため、他の疾患の勉強を優先し、神経疾患の勉強は後まわしになっている獣医師もたくさんいらっしゃると聞きます。

ですが、好発品種において、神経疾患は珍しい病気ではありません。

たとえば、ゴールデンレトリバーやシベリアンハスキー、ダックスフントなどは、てんかんの発症リスクが高い好発品種として知られています。

神経疾患の症例は、けいれんや起立困難などの見た目にもあきらかな異常をともなうため、飼い主さんの不安はとても大きなものとなります。

だからこそ、「神経疾患はよくわからないから…」と、学ぶのを後まわしにするのではなく、ひと通りの検査方法と診断のポイントを学んでほしいのです。

※ 神経疾患のエキスパートが教える検査法

この動画セミナーの講師は、日本獣医生命科学大学 獣医学部 教授を務める長谷川大輔先生です。

長谷川先生は、てんかん外科の第一人者として知られており、2019年に「世界初」となる、てんかんの外科治療を成功させました。

また、2016年にもイギリスの権威ある獣医系科学雑誌「The Veterinary Journal」において、日本人として初めての最優秀論文賞「The George Fleming Prize」を受賞しています。

今回、先生が学べる神経学的検査は、その長谷川先生が、「一般臨床医として、これだけは最低限押さえてほしい」という内容をまとめてくれたもの。

これから本格的に神経学的検査を学びたい先生はもちろん、ひと通りの検査ができる先生も、自分のやり方が正しいのか再確認できる良いチャンスです。

※ 神経学的検査の基本をインプット

今回の動画セミナーで学べる神経学的検査は、ざっと15種類以上。

基本的な検査は、すべて網羅しています。

また、収録されている検査は、すべて長谷川先生のデモンストレーションをみながら、直感的に大事なポイントを理解できるよう構成しています。

これは、とても大事なポイントです。

なぜなら、神経学的検査は、動物のわずかな反応を見逃さず、正しく評価することが重要になるから。

映像教材なら検査のやり方だけでなく、動物の反応も目でみて学べますので、正常なのか異常なのか、より的確な判断ができますよね。

さらに今回は、検査のあとにおこなう、「局在診断」のポイントも長谷川先生のわかりやすい解説で学べます。

先生も、長谷川先生に神経学的検査のコツを学び、自信をもって神経疾患を診断できるようになりませんか?

※ 「もう麻酔革命ですよ、これ…」

この動画セミナーを撮影しているとき、飯塚先生の口からポロッともれたのが、「もう麻酔革命ですよ、これ」というひと言。

この言葉は、今回のセミナーで扱う技術を簡潔かつ、的確に表現しています。

結論からお伝えすると、今回お伝えする技術は、

① 麻酔管理が、ウソのように楽になる

② 必要な器具は超音波装置とリニアプローブ、ブロック針だけ

③ 体験した獣医師は、ほぼ全員、声を上げて感動する

などの特徴を備えており、「やらないのは損」と言っても過言ではない技術です。

そして、この技術にふれた獣医師が、麻酔革命とも言える劇的な体験をする理由は、ただ1つ。先生も日々の臨床で感じているかもしれませんが…

※ 正直、麻酔管理って、大変だと思いませんか?

麻酔は動物の生命にかかわる処置のため、麻酔の導入から術後の覚醒まで、一瞬たりとも気を抜けません。先生も「麻酔管理は大変だ…」と感じたことがあるのではないでしょうか。

例えば、先生は手術をするとき、神経ブロックをおこなっていますか?

神経ブロックの一番のメリットは、鎮痛効果がとても強い上、麻酔が安定しやすいこと。神経ブロックを効果的に適用できれば、術中に細かく麻酔薬を調整する必要がありません。

ですが、獣医師の経験に頼る部分も多く、実施するハードルが高い問題があります。

ところが近年、超音波装置により、この状況が一変したのです。

※ 神経、血管、針先、局所麻酔薬のすべてが「見える」

先生は、「超音波ガイド神経ブロック」をご存じですか?

それは、超音波ガイド下で神経ブロックをおこなうという試み。

人医療ではひと昔前から実施されていたメリットの多い麻酔法ですが、獣医療にも取り入れられはじめたのです。

通常の神経ブロックとの違いは、超音波装置を用いることで、神経も、血管も、針先の位置も、さらに投与した局所麻酔薬の広がり方まで、そのすべてがリアルタイムに見えるようになったからです。

つまり、超音波装置により神経ブロックのデメリットのほとんどが消えてなくなり、そのメリットだけを享受できるようになったのです。

簡単にまとめると、超音波ガイド神経ブロックには、

① 強力な鎮痛効果が得られる

② 麻酔管理の労力から解放される

③ 神経、血管、針先、局所麻酔薬がリアルタイムに見える

という、圧倒的なメリットがあるのです。

「超音波ガイド神経ブロック」を専門的に学べる映像教材ができました。その収録内容とは…

※ 異物除去に自信がありますか?

異物誤飲は、「犬猫の傷病ランキング」で常に上位に入る厄介な疾患です。

簡単に吐き出せるものなら良いのですが、大きな異物が消化管を塞いだり、鋭い異物が消化管を穿孔している症例の場合は、一気に緊急性は高くなります。

先生も、「なんでこんなモノ飲んじゃったの?!」と驚くような症例にたびたび遭遇していると思います。

緊急性が高く、二次診療施設に紹介する時間もない。このような症例を救えるかどうかは、ある一点にかかっています。

それは、先生が的確な診療アプローチを「知っているかどうか」です。

※ 「もとに戻せる」からこそ、知って欲しい

末期のガンや心臓病は、たとえ治療法を知っていても治すのが難しい疾患です。しかし、異物誤飲は違います。

先生が適切な検査で素早く異物を診断し、治療をおこなえば、ほとんどの症例をもとの状態に戻せます。

つまり、目の前の症例を救えるかどうかは、先生が、異物に対する的確な診療アプローチを「知っているかどうか」で決まるのです。

しかし、「異物だけ」を学べる機会は、ほとんどゼロ。ある程度異物の知識がある先生も、おそらくは消化管のエコーを学ぶときに、少しだけ異物も教わったくらいではないでしょうか。だからこそ今回…

※ マニアックなまでに異物を掘り下げました

ひと言で「異物」といっても、その種類は様々です。

たとえば、冒頭でご紹介した「5cmの大きなボールを丸呑みした症例」の場合、胃切開の適応に見えます。ですが、高橋先生は、まず内視鏡下胃内異物除去をおこないました。

このような掴みどころのない球形異物を除去する際のポイントは、ボール自体が潰れている、あるいはボール自体に破れているところを見つけることです。

大型胃内異物の場合でも、掴めそうな箇所を確認できたら、内視鏡下で異物を除去できるケースもあります。

つまり「異物は経験が重要」なのです。

本教材は、擬似的に経験値を上げられるよう、消化管内異物(食道、胃、小腸)をテーマに、様々な症例解説を収録しました。

ですから、「どの検査が最適なのか?」「異物はどう見えるのか?」「掴みにくいものはどう除去するのか?」「穿孔している場合はどう対処するのか?」など、その具体的な方法を実際の映像を通して学べます。

他にも、異物の合併症とインフォームドコンセントのポイントも、高橋先生のわかりやすい解説で学べます。

日常診療でたびたび遭遇する「異物」だからこそ、的確な診療アプローチを学びませんか?

※「限られたごく一部」の獣医師のために制作しました

はじめにお伝えいたしますが、この教材はかなり特殊です。

新しい診療技術が学べるものでなければ、一歩踏み込んだアドバンスな技術をご紹介するものでもありません。

しかし、限られたごく一部の獣医師にとっては、詳しい教材の内容を知るまでもなく購入ボタンを押したくなるものであり、絶対に無視できないものであると言えます。

なぜなら、大学の授業で学べないことはもちろん、専門書、セミナーやコースでも、まず学べる機会のない「リアルな知見」が得られるチャンスだからです。

結論からお伝えすると、「ベテラン獣医師の手術室を見学できる」新たな試みの教材を制作しました。

※「百聞は一見にしかず」と言いますが…

先生は、人から技術を教わるとき、こう思ったことはありませんか?

「たしかに、言うことはわかる」「それがベストかもしれないが、そう上手くはいかない」「講師は、本当に実践できているのか?」。

理想やキレイ事ではない、講師のリアルな日常診療をのぞいてみたい。そして、真実を知りたい。

向上心にあふれる獣医師ほどこう思われるのは当然だと思います。

しかし、セミナーではなく「日常診療でどうやっているのか?」、そのリアルな姿をみられる機会はほとんどゼロ。

特に、動物の生命にかかわる麻酔管理ならなおさらです。だからこそ…

※ベテラン獣医師による「リアルな麻酔管理」

この教材のテーマは、「ベテラン獣医師の麻酔管理を見学すること」。

そして今回、手術室の見学を快諾してくれた獣医師は、年間3,000症例以上の麻酔管理をおこなっている酪農学園大学の佐野先生です。

手術室の設備や雰囲気まで収録した本教材は、佐野先生によるチームのまとめ方やリアルな安全対策、外科手術の一部始終を収録しています。

また、症例が麻酔覚醒時にシバリングを起こしたときの冷静な対処法も見逃せません。

獣医療において、手術室見学の機会はほとんどありません。

ぜひ、病院のスタッフ全員でご視聴ください。

※先生も、佐野先生の手術室を見学し、本当に安全な麻酔管理をマスターしませんか?

※今、多くの獣医師から注目を集めている外科技術

先生は、若い獣医師を中心に「ある外科技術」が注目されていることをご存じでしょうか?

それは、「マイクロサージェリー」です。

マイクロサージェリーは手術用顕微鏡を用い、拡大された術野でおこなう手術のこと。

肉眼ではみえない組織もハッキリみえるため、血管や尿管など、微細な臓器の手術に用いられます。

手術には、特殊な設備や器具が必要なため、導入コスト、設置場所など、いくつかのハードルがありますが、それでも多くの獣医師から注目を集めています。

なぜなら、マイクロサージェリーには他の外科手術にはない大きなメリットがあるからです。

※マイクロサージェリーの「3つのメリット」とは?

1つめのメリットは、「これまで手に負えなかった症例も治療できる」こと。

組織の視認性が高いマイクロサージェリーなら、犬よりも細い猫の血管、尿管などの手術も一次診療施設でおこなえます。

2つめは、「外科技術を全体的に底上げできる」こと。

マイクロサージェリー技術を習得すれば、組織をみながら壊さないように丁寧に手技を発揮できますので、切開、結紮、縫合、吻合など、外科技術を全体的に底上げできます。

最後の3つめが、「患者さんを最優先に考えた手術ができる」こと。

組織を丁寧に扱えるようになれば出血や術後の炎症を大きく減らせるため、患者さんの負担も小さくできます。

※どうやって導入すれば良いのか?

今回の動画セミナーでは、その答えをマイクロサージェリーの専門家である岩井先生からわかりやすく学べます。

使用する器具の選び方からご説明しますので、これからマイクロサージェリーをはじめる先生でも心配はいりません。

さらに今回の動画セミナーでは、日常臨床で遭遇する機会の多い「泌尿器の手術」を3種類学べます(①頸動脈端々吻合術、②尿管端々吻合術、③尿管膀胱新吻合術)。

マイクロサージェリーは、大学の授業はもちろん、専門書やセミナーでも学べる機会がほとんどない技術です。

先生も、この機会にマイクロサージェリー技術を習得し、もっとたくさんの動物の生命を救えるようになりませんか?

奈良動物二次診療クリニックでしか学べない獣医師研修

2022年12月7日水曜日、私たち医療情報研究所のスタッフは、奈良動物二次診療科クリニックへ訪れました。

こちらの院長である米地謙介先生がおこなっている獣医師研修に参加するためです。

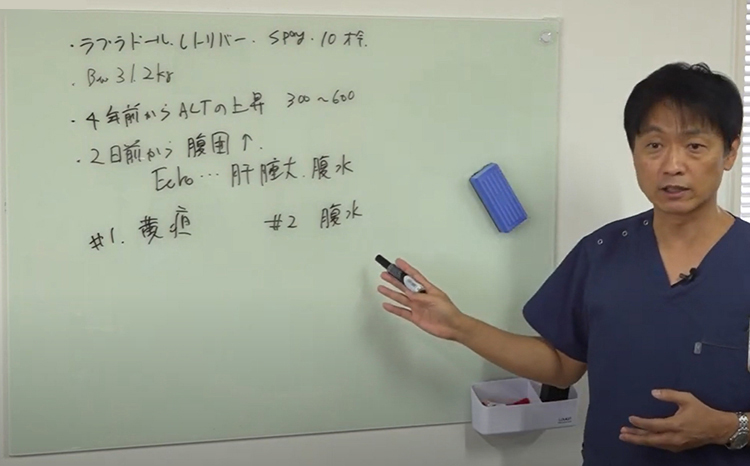

今回の研修は、1次診療施設からCT検査依頼があった症例についてです。

まずは、紹介先からの症例の情報をもとに無駄な検査、無駄な時間を省くために鑑別診断リストが立てやすいように情報を整理する術前カンファレンスからスタートしました。

術前カンファレンスでは、矢継ぎ早に米地先生から研修生たちへ質問が飛んでいきました。

適切な回答をした先生もいれば、回答に窮してしまう先生もいました。

米地先生「この情報から絞りやすいものは何でしょうか?」

#1:黄疸 #2:腹水をピックアップすると…

「これ以上のことは、肝臓の実質的なことは、CTや生検をしないとわからないですよね。これらの原因は、麻酔前に黄疸や腹水の原因を詰めてからCT検査をおこなうことによって、無駄な検査、無駄な時間を省くことができます。」

つづいて米地先生はおっしゃいます…

「エコーで腹水が溜まっていることが分かりました。次にやることは何ですか?」

「鑑別をするために必要な検査は何だと思いますか?」

「採材の目的は何ですか?」

「腹水の性状検査の目的は何ですか?」

「腹水もしくは貯留液は、漏出液、変性漏出液、滲出液に分けることができます。変性漏出液はどんなときに漏出する貯留液ですか?」

などなど…米地先生と研修生たちとのディスカッションが行われました。そして…

血液検査、腹水性状検査、エコー検査、レントゲン写真、CT検査、細胞診が行われました。

この症例はこれらの鑑別診断、CT検査の結果、おそらく画像から肝硬変による門脈硬結症によって腹水が貯留していました。

黄疸に関してはおそらく肝性黄疸です。

肝臓の悪性腫瘍は否定できなかったため、CT検査後に細胞診を実施することにより、悪性腫瘍ではないだろう、というところまで詰めることができました。

そして、肝硬変のため、残念ですけどこの症例は治療、治癒というのは難しいと判断されました。

奈良動物二次診療クリニック潜入!

ここでしか学べない研修プログラム

~CT編~

今回の研修教材は、実際の症例を術前カンファレンスでどんな検査をおこなう必要があるのか、を絞り込み、各検査をおこない、確定診断を下すまでの実録です。

これまでは研修に参加している先生だけしか学ぶことができなかった内容が映像教材になりました。

これは、これまでの教材のように何かの治療方法を学ぶといった教材とは少し趣旨が違います。

今回の症例のように判断が難しい症例が来院したときにどの検査をどこまでやるのか、フローチャート式に詰めてから、無駄なく検査を行い、CT検査の実施の有無が判断できるようになるための研修教材です。

研修に参加した先生たちの声を紹介します

●和田動物病院、勤務医:和田先生、獣医師歴10年目

・本日の研修で特に学びがあったことはなんですか?

肝臓の数値が高い、黄疸がでていて、腹水もでているという症例でした。肝臓の数値が高い症例が来院するためCT撮影前情報として、黄疸がでる、腹水がある症例に対して診断を絞るポイント、CT撮影時にどこを見るべきか教えてもらえたので非常に参考になりました。

・今回の研修はどんな先生にオススメですか?

肝臓の数値が高いワンちゃんに遭遇するケースは多いと思います。遭遇したときにCT適応になるのかどうか迷うことがある先生、とくに若手の先生が見ると参考になると思います。

※たびたび遭遇する厄介な病気

先生もご存じのとおり、会陰ヘルニアは、未去勢の中高齢犬に多くみられる病気です。

一般的なヘルニア内容は、直腸や脂肪組織ですが、小腸や膀胱や尿道が脱出した場合には生命にかかわるケースもあります。

また、会陰ヘルニアは自然治癒がありません。診断後は速やかに手術をおこなわなければなりません。

本当に厄介な病気ですが、何よりも先生を悩ませるのは、外科的治療が推奨されている点ではないでしょうか?

会陰ヘルニアを治療するには、脱出したヘルニア内容を元の場所に戻し、筋肉のスキマを塞ぐ手術をおこなう必要がありますが…

※会陰ヘルニア整復術に自信がありますか?

もし先生が、会陰ヘルニア整復術に自信をお持ちでしたら、この先をお読みいただく必要はないかもしれません。

しかし、「再発しにくい整復術をできるようになりたい」「今のやり方が本当に正しいのだろうか?」「いまいち自信が持てない」「会陰ヘルニアの患者を自分の手で救いたい」など、こう思われたのなら、今からお伝えすることは重要です。

なぜなら、一次診療施設で実施できる、安全かつ再発しにくい「3種類の会陰ヘルニア整復術」を1からわかりやすく学べるチャンスだからです。

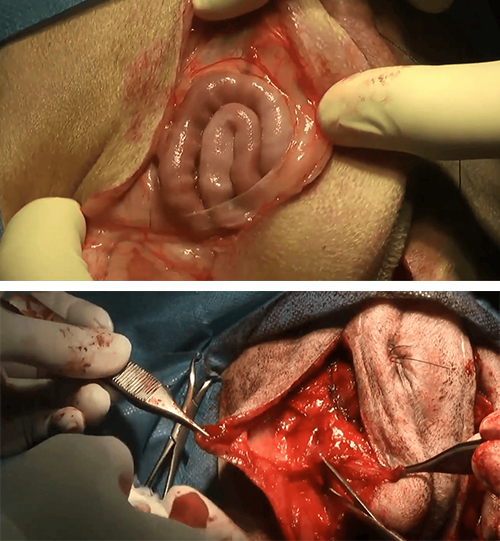

そこで今回、私たちは、ベストセラー「CLINIC NOTE BOOKS イラストを読む! 犬と猫の臨床外科 一次診療 いますぐできる手術法」の著者であり、岐阜大学の教授を務める渡邊一弘先生にご依頼し、「再発しにくい会陰ヘルニア整復術が学べる」映像教材を制作いたしました。

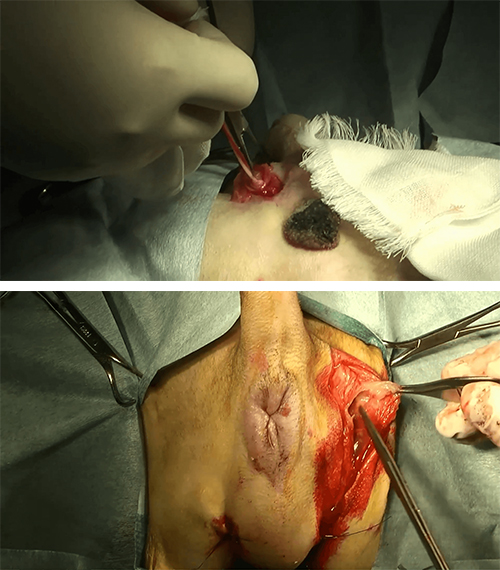

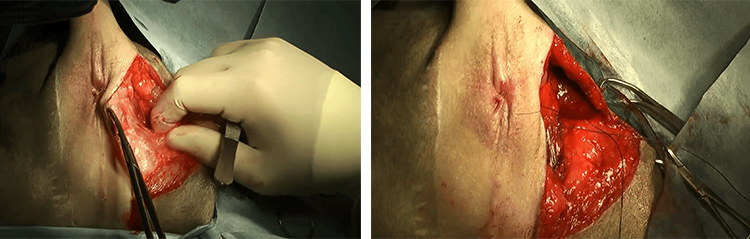

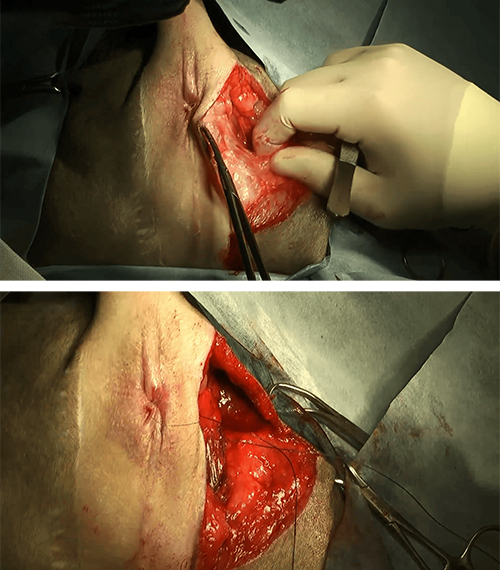

※再発しにくい「3つの術式」をわかりやすく解説

今回の映像教材では、会陰ヘルニア整復術の「3つの術式」が学べます。

これらの3つは、渡邊先生がふだん用いている術式であり、これから会陰ヘルニア整復術を学ぶ先生にオススメの簡単かつ再発しにくい術式です。

1. 総鞘膜による整復

睾丸の膜を使った手術であり、未去勢の雄に適用されます。整復時に去勢手術もおこないます。

2. 浅殿筋フラップによる整復

未去勢、去勢済の雄、滅多に遭遇しませんが雌にも適用され、また、総鞘膜による整復で再発した場合にも行うことができます。もっとも再発率が低く、渡邊先生もよく用いている術式です。

3. 半腱様筋フラップによる整復

他の手術法で再発した場合や激しい腹側のヘルニアがある場合に適用されます。

今回は、上記の3つの術式を習得できるよう、渡邊先生に映像解説していただきますが、これから会陰ヘルニア整復術を学ぶ先生を不安にさせるのが、再発だと思います。

しかし、どれだけ手術に慣れたとしても、発を完全にゼロにすることはできません。

会陰ヘルニアの手術には様々な術式があります。これは逆に言うとなかなか100%治癒するような治療法は無いということも言えます。

だからこそ、1つの術式を覚えて満足するのではなく、再発したときに対応できる、異なる術式も覚えておくことが重要になるのです。

また、いずれの術式においても、特別な器具は一切不要です。一般的な手術器具やモノフィラメント吸収糸、バイポーラなどがあれば、すぐに実践が可能です。

動画セミナーでは、執刀医の視点から収録した高画質なオペ映像と、渡邊先生のわかりやすい解説の両方で会陰ヘルニア整復術を学べます。

先生も、「3つの術式」を習得し、会陰ヘルニア患者をご自身の手で救えるようになりませんか?

※ 増え続ける「猫のリンパ腫」

実は近年、猫のリンパ腫症例がジワジワと増え続けているのを先生はご存じでしょうか?

その1番の原因は、猫の寿命が伸びたことにあります。また、超音波・CT検査、内視鏡検査、クローン性解析など、診断技術の急速な進歩も大きく影響していると今回の講師である辻本先生はおっしゃいます。

他にも、WHOによる組織学的分類が公表されたことで、リンパ腫の診断とサブタイプ分類が正確になったことも増加の一因となっています。

つまり、技術と知識の進歩により、「今まで気づけなかったリンパ腫に気づけるようになった」ということです。

今回のプログラムで先生に身につけていただきたいのは、「リンパ腫に気づき、適切な治療をおこなう技術」です。

※ 知っておきたい「猫のリンパ腫の特徴」とは?

猫のリンパ腫でもっとも獣医師を悩ませるのは、そのタイプの多さです。国際的に認められている教科書である、「Small Animal Clinical Oncology」をみてみると、10もの解剖学的サブタイプが記載されています。

猫のリンパ腫の発生部位としては消化器がもっとも多く、次いで縦隔、節性といったタイプがしばしば見られます。

しかし、猫の場合は、鼻、腎臓、喉頭・気管、皮膚など、いわゆる「節外性のリンパ腫」が多くみられる特徴があります。

つまり、どんな部位・臓器にもリンパ腫が生じる可能性があると言えます。

厄介なのは、それぞれの部位で診断、治療方法が異なること。そのため、それぞれのタイプに関して適切な方法を学ぶ必要があります。

そこで今回のプログラムは重要度の高いタイプごとに最適な診療方針がわかりやすく学べるよう構成しました。

※「8つの病型」で猫のリンパ腫の95%以上をカバー

今回のセミナーのテーマは、「猫のリンパ腫診療アップデート」です。ふだんの診療で忙しくされている先生に、2023年時点における最新の猫のリンパ腫診療を効率よく学んでいただけることを目的に制作しました。

本教材で学べる猫のリンパ腫の病型は、合計8つです。

この8つのリンパ腫の病型の診断、治療のポイントを正しく理解すれば、猫のリンパ腫の95%以上をカバーできると、辻本先生はおっしゃいます。その病型は、以下の8つです。

① 大細胞性胃腸管リンパ腫

② 小細胞性腸リンパ腫

③ 節性リンパ腫

④ 縦隔リンパ腫

⑤ 鼻腔リンパ腫

⑥ 気管・喉頭リンパ腫

⑦ 腎リンパ腫

⑧ 皮膚リンパ腫

また今回は、先生に猫のリンパ腫診療を直感的に学んでいただけるよう、クオリティの高い症例画像をたくさん使用しています。 先生もご存じのとおり、リンパ腫の診断の糸口として細胞診は重要です。 見やすいキレイな顕微鏡写真を用いて解説しますので、細胞診のポイントが直感的に学べます。

約3時間で、猫のリンパ腫診療を最新情報にアップデート!「猫のリンパ腫診療2023」の内容とは?

※猫が隠そうとする、こんな病気に気づけますか?

近年、猫における整形外科の重要性が高まっています。その理由は、ひと昔前よりも飼育数が増加したことや、長寿化により筋骨格系の疾患を生じる症例数が増えたことなどが挙げられます。

もし先生が、「猫は室内飼育が多いし、整形外科疾患は減っているのでは?」「ウチの病院にはあまり来ないけど…」と思われているとしたら、要注意。先生は、猫の整形外科疾患を見落としている可能性があります。

※どうやって、異常をみつけるか?

先生もご存じのとおり、猫には痛みを隠す習性があります。そのため、何らかの整形外科疾患を生じていても、犬のような稟告はないことがほとんどです。

また、触診をしても疼痛の表現が不明瞭なケースも少なくありません。つまり、整形外科疾患を生じていても、見落としてしまいやすいのです。

結果的に、痛みが大きくなり足をかばう動作をする、足を引きずるなど、歩き方がおかしくなってようやく気づくことに…。

しかし、検査をしても異常をみつけられないことも少なくありません。このような場合、多くの獣医師は「とりあえず痛み止めを出し、様子をみる」選択をします。

でも、痛み止めでは根本的な解決にはなりませんよね。だからこそ、猫の整形外科疾患を学び、自信をもって診断、治療できるようになってほしいのです。

※遭遇する機会の多い整形外科疾患を厳選収録

この教材で先生が学べるのは、「猫の整形外科手術適用の診断基準」です。でも、ひと言で猫の整形外科疾患といっても、その種類はさまざまです。

簡単に診断でき、すぐに治療ができる疾患もあれば、「どうやって治療すれば良いのか?」と悩んでしまう疾患もあります。

そこで今回は、肘関節脱臼、前十字靭帯断裂、膝蓋骨脱臼、中手骨・中足骨骨折、股関節脱臼など、日常臨床で遭遇する機会が多く、かつ判断と治療に困る整形外科疾患を厳選し、学べるようにしました。

また、手術の適応はもちろん、脱臼のはめ方、術後管理と合併症のポイントなども木村先生のわかりやすい解説で学べます。

先生も、痛みを隠す猫の整形外科疾患に気づき、適切な治療ができるようになりませんか?

※ 学校で学んだことだけでは、猫の歯科診療に100%対応できない…

勉強熱心な先生であれば、この件は知ってのとおりでしょう。

獣医師向けの教科書では、歯科について一般的なことしか書かれていません。実際、歯が悪い猫が来院したとき、教科書を読んでも、何をどうすれば良いかが見えてきません。

歯科臨床における、教科書と現実とのギャップ…

獣医師の多くが、日常の歯科臨床において、あやふやな点や、確固たる自信が持てない部分をお持ちです。先生も、日常の歯科臨床で、何かしらの不安や疑問をお持ちではないでしょうか?

その不安や疑問を解消しようと思い、これまでに、ご自身で獣医歯科を勉強してきたかもしれません。ですが、獣医歯科に関する書籍やセミナーは内科や外科に比べて少なく、得られる情報は多くありませんよね。

「日常臨床で、猫の歯科治療は絶対に必要…」

「でも、実践的な猫の診療技術を学べる機会が多くない…」

弊社はこの問題を解決するために、新たな企画を立ち上げました。

※ 学んでいただきたいポイントはこの3つ

① 猫の歯肉口内炎の原因と治療

猫の歯肉口内炎の治療方法は、

1、口腔内細菌を減らす治療

2、過剰な免疫反応を抑える治療を併せて行う

この2つの治療を同時に行わないと治療効果がありません。

ステロイドを使うと歯肉口内炎が治まるのは、2の過剰な免疫反応を抑えているだけだからです。だから、長期的にステロイドを続けてしまうという間違いが起こってしまいます。

ただ、この2つの治療をおこなっても歯肉口内炎を完全に治す治療方法はありません。すごく改善して、ほぼ完治する猫もいますが、3割程度の猫は治りません。統計的に最良の治療方法は、歯垢の発生場所となる歯の全抜歯です。

このような解説や歯肉口内炎の治療手順を症例写真などを使って、詳しく学べます。

② 猫の吸収病巣の原因と治療方法

3歳以上の猫の50%以上が吸収病巣に罹患しています。また、症状がないことから見落とされることが多い病気です。

そもそも、吸収病巣とは、歯質が吸収(溶けて)され、骨様組織に置き換わる病気です。歯肉で埋められたように見え、歯の一部に歯肉が被ってきます。最も罹患しやすい歯は、下顎の第3前臼歯、上顎の第3前臼歯です。

吸収病巣の原因は明らかになっていませんが、進行性の病変で、若いときから発症する猫もいれば、15歳になっても発症しない猫もいます。1歯に吸収病巣があると他の歯も罹患している傾向があります。

猫の吸収病巣の効果的な予防方法はないですが、炎症が引き金になっていることはわかっています。ですので、そのために行った方が良い予防方法を解説していただきました。また、吸収病巣の治療方法は確立していませんが、このパートでは、戸田先生が行っているステージとタイプによって異なる吸収病巣の治療を学ぶことができます。

③ 猫の抜歯

猫の抜歯は、戸田先生でもできることならやりたくないとおっしゃいます。その理由は、猫は顎がもろい、歯根っこももろい、残根するとひどくなる。そして、歯を抜いたけど縫えない、ちぎれる、、、と、とにかく処置しづらいですよね。

猫の抜歯を犬と同じイメージでやってしまうと残根してしまいます。それもそのはず、犬と猫の抜歯はまったく違うものだからです。犬の抜歯と猫の抜歯は、やり方そのものがすべて違います。猫の抜歯で苦労したことがある先生には、このパートの解説は必見です。

戸田先生がどんな器具を使って、猫の抜歯をおこなっているか? そして、猫の犬歯、臼歯の抜歯のポイントを症例写真を使い、細かい部分まで解説していただきました。戸田先生の猫の抜歯の手順がわかりやすく学べます。

猫の歯科診療に役立つ実践的な技術がご自宅で学べます!「苦手克服!学校では絶対に学べない猫の歯科診療」

これを知らずに猫の歯科診療はできない!猫の歯の特徴

戸田先生が行ってる猫の歯科チェックポイント

猫の歯科・押さえておきたい代表的な疾患と治療

猫の歯周病治療のポイント

猫の口内炎の治療

猫の吸収病巣の治療

猫の抜歯処置

※撮影当日、思わぬアクシデントが発生…

9月某日。その日は、外科手術をテーマにした教材の撮影日。私たちは、プロカメラマンとともに、外科のスペシャリストがいる病院に訪れました。私たちがこれまでに制作した獣医師向けの映像教材は、200を超えます。

しかし、その中でもダントツで制作が難しいのが、手術の教材です。なぜなら、手術を要する緊急の症例は、スケジュールを調整して撮影するのが困難だから。

そのため、多くの場合は、講師に手術を撮影した映像をご用意いただき、その映像に解説を加える形で制作することになります。今回も、その予定で打ち合わせをかさね、座学セミナーのパートを病院内で撮影する手はずでしたが…

※「3時間後に、異物摘出の手術が入りました!」

なんと、撮影当日の朝に突然、手術が入ったのです。しかも、その日おこなう手術は、今回の教材のテーマと同じ「異物摘出」。こんな偶然は、今まで経験したことがありません。撮影の当日、奇跡的に入った手術です。

当然ながら、撮影のやり直しはできませんので、スタッフにも緊張が走ります。カメラの位置や撮影のタイミングなど、大急ぎで撮影準備とリハーサルをおこないました。

そして迎えた手術の時間。その場にいた全員が息を呑み、手に汗を握っていました。今回、先生にご案内する教材はこのような背景から制作された、これまでにない圧倒的な臨場感のある外科手術の教材です。

※外科手術を学ぶ「最高の教材」ができました

今回、先生が学べるのは、「院長1人でできる異物摘出術」です。本教材には、他の外科手術教材にはない大きな特徴が3つあります。

1つめは、高画質の美しい映像であること。本教材は、プロカメラマンにより、縫合糸の動きが目視できるほど高画質な手術映像を収録しました。

2つめは、手術の一部始終が見られること。撮影当日に入った手術では、麻酔の導入、毛刈りからカメラを入れています。それから、開腹、腸切開、異物摘出、縫合、リークテストと、手術の一部始終を撮影、収録しました。

3つめは、術者目線で見られること。本教材は、「まるで自分が手術をしているようだ」と思えるほど、臨場感のある映像であることにこだわりました。そのため、実際に獣医師が執刀する場面では、術者目線で手術の詳細が見られるように撮影しています。

先生も、井口先生に学び、自信を持って異物摘出術ができるようになりませんか?

※ある動物病院に来院したトイプードル

初診時は脇の際に小さな脱毛があっただけでした。診断の結果、トイプードルの飼い主さんはその動物病院の獣医から、外用薬を塗るように指示されました。その結果が下の写真です…。

飼い主さんは、その獣医さんの指示を信じて、外用薬を塗り続けました。その結果がこれです。トイプードルに外用薬を塗り続けることで、皮膚が菲薄化して、ツルツルになってしまいました。

このような動物たちが転院してくる動物病院が京都にあります。

※「串田動物病院に通ったら、治った」

串田動物病院に転院してきた飼い主さんたちは、口をそろえてこのように話します。串田動物病院では、来院の約40%が皮膚病や外耳炎です。

この病院には、他院から転院してくる皮膚病の動物が後を絶ちません。そして、多くの症例が、3ヶ月~半年で治ってしまうのです!

※動物の皮膚病を「悪化させる獣医師」「あっという間に完治させる獣医師」

その違いは、何でしょうか? その違いは、ちょっとしたことです。

串田先生に、あてずっぽうの治療ではなく、適切な治療をおこなうための検査手順をお聞きしました。この3ステップです。

①なるべく初診日に直接検査を行う

②必要ならば抗生物質の感受性検査を実施する

③検査により診断がつけば、治るのか、治らないのか、おおよその治療期間などを飼い主さんに説明する

アレルギー性の疾患なのか? 感染症なのか? 判断できれば、適切な治療を行うことができます。

※皮膚病や外耳炎におけるこんな検査法と診断方法が学べます

※先生を頼ってくる飼い主さんの期待を裏切らないためにも…

先生もご存じのとおり、皮膚病は来院が多い疾患です。また、転院率もナンバーワンと言われています。それだけ、飼い主の悩みも深く、皮膚病の治療は難しいわけです。

ですが、今回お伝えした「串田動物病院」の皮膚病の検査、診断法を学べば、先生は、動物に適切な治療をしてあげることができます。飼い主さんにも自信を持って、皮膚病の診断結果、治療経過を説明することができるようになります。

ぜひ、この機会に、真菌学の裏付けがある、皮膚病の検査、診断法を学びより多くの動物を救い、1人でも多くの飼い主を安心させてあげてください。そして、「皮膚病なら、あの先生が一番」と、地域に評価される病院を目指しませんか?

※こんな経験はありませんか?

先生もご存じのとおり、外耳炎と言えば犬でもっとも多い疾患の一つ。しかし、ひと言で「外耳炎」といっても、その原因はさまざまです。

アトピーをはじめとするアレルギー性のものもあれば、寄生虫や細菌、角化異常、異物、腺疾患、物理的な外傷など、多岐にわたります。

原因を正しく見極め、症例にあった治療をおこなう必要があるため、外耳炎診療に苦手意識をお持ちの獣医師も少なくありません。

また、外耳炎診療は大学の授業で十分に学べなかったため、独学で得た知識と経験をもとに診療をされている獣医師もたくさんいらっしゃいます。

たとえば先生はこれまで、急性外耳炎の診療で…

・耳道内に異常があっても、診断をつけられない

・診察の進め方に自信が持てない

・投薬し続けても、症状が改善しない

・治療薬を変えても、思うような結果が得られない

・その結果、急性外耳炎を慢性化させてしまった

など、このような経験はありませんか?

※どうすれば良いのか?

先生が、日々の診療で忙しくされていることは私達も承知しています。

また、各診療科目の中でも、耳科は死亡リスクのほとんどない分野です。そのため、耳科だけに多くの勉強の時間を割くのも現実的ではないかもしれません。

しかし、症例数が多く、遭遇率が高い疾患だからこそ、確かなエビデンスのもと、自信を持って診療したいと思いませんか?

もし、「そうだ」と思っていただけたのなら、今回のご案内は重要です。

なぜなら、忙しい一次診療施設の先生のために、症例に合わせた最新の外耳炎診療アプローチを約90分で学べる教材をご用意したからです。

この教材に学べば、もっと自信を持って犬の外耳炎に向き合えるようになります。

講師は、耳科診療のエキスパートであり、獣医耳科研究会会長(VEP:耳研)を務める田中先生です。

※急性外耳炎診療における

「3つのポイント」

外耳炎診療にはさまざまなポイントがありますが、その中でも特に重要になるものが3つあると田中先生は言います。

まず1つめは、「できるだけ早く診断すること」。なぜなら、急性外耳炎は診断が遅れることで慢性化のリスクが高くなり、飛躍的に治療が難しくなるからです。

2つめは、「必ず耳道洗浄すること」。これは細菌の増殖を防ぐことと、点耳薬の効果を最大限に引き出すことが目的です。

3つめは、「安易な投薬をしないこと」。とりあえず点耳薬のような治療は、急性外耳炎を難治化させるリスクが高いので注意しなくてはなりません。

これら3つは、急性外耳炎の慢性化を防ぐ上でもっとも重要になるポイントです。

先生も、田中先生から外耳炎診療アプローチを学び、もっと自信を持って診療できるようになりませんか?

90分で最新の外耳炎診療が学べる!一次診療施設のための「犬の外耳炎診療マニュアル」の内容とは?

※近年、大きく変わった膵炎の診断メソッド

先生が、膵炎の診断方法を学ばれたのはいつ頃でしょうか? 膵炎の診断は、この10年ほどで目まぐるしく変化し続けてきました。例えば、Spec cPLやv-LIPの登場は、膵炎の診断を大きく変えた一因です。

ひと昔前は、膵炎を診断しようと思うとアミラーゼや特異的でないリパーゼ、そして超音波検査を駆使し総合的に判断していく必要がありました。しかし今は、Spec cPLやv-LIPが利用できるため、膵炎と診断するケースが大変増えたと思います。

確かに診断はしやすくなりましたが、しかし良いことばかりではありません。実は、膵炎と過剰診断しているケースも増えています。

※こんな経験はありませんか?

例えば先生は、「食欲不振や嘔吐などの症状はないが、院内のv-LIPが高い」「v-LIPが高いのだから、膵炎に違いない」「よし、低脂肪食の給餌をスタートしよう」このような診療をした経験はありませんか?

先生の心の中では「症状も無いし、膵炎として診断して良いのかなぁ」と、もやもやする事も実は多いのでは無いでしょうか? このような臨床で頻繁に遭遇する疑問を、この際スッキリさせませんか?

本映像教材では、実臨床で遭遇する「臨床的な膵炎」の臨床診断メソッドをご紹介します。

※グローバルスタンダードな膵炎の診断メソッド

今回、先生が学べるのは、膵炎の臨床診断のグローバルスタンダードです。グローバルスタンダードは、ハッキリと教科書に記載されているものではありません。しかし、近年の研究論文の組み入れ基準をチェックすることで明らかにできます。

犬の膵炎であれば、そのポイントは3つです。①少なくとも、2つ以上の消化器症状 ②Spec cPLの上昇 ③超音波検査で膵炎に好発する所見の存在の3つです。ここで、1つ注意点があります。

それは、この3つは並列の条件として扱うものではないということ。グローバルスタンダードでは、まず、①の「2つ以上の消化器症状があること」が診断の絶対条件となります。

それに加えて②のSpec cPLの上昇、または③の超音波検査による異常所見(もしくは②と③両方の異常)があることを診断基準としています。この違いを正しく理解することが、膵炎の診断精度を上げる第一歩です。

今回の教材では、膵炎の診断のグローバルスタンダードはもちろん、膵炎をどのように考えるべきか、症例を見ながらわかりやすく学べます。

数値に惑わされず、正しく膵炎を診断できる!グローバルスタンダードな膵炎の臨床診断メソッドとは?

※なぜ「腎臓摘出術」なのか?

「腎臓の摘出ならできるよ」と思われたかもしれません…が、ちょっと待ってください。例えば先生は…

必ずしも「腎臓をひっくり返すのが正解でない」こと。

教科書に載っている腎臓の模式図には「重要な血管」が割愛されている。

腎臓にベッタリ張り付いている血管の処理方法。

腎臓の脈管には、基本形の他にも 「複数のバリエーション」がある。

経験の浅い獣医師が「手術で失敗しがちなポイント」。

もっと外科手術を楽しめるようになる方法。

これらのことをいくつご存じですか?もし、1つでも知らないことがあるのなら、この教材で学べる内容はとても重要です。

※外科のスキルアップを目指す先生にオススメです

たとえば、今お話した「腎臓をひっくり返す」手術のやり方。この方法は、教科書に載っている一般的な腎臓摘出の術式です。

しかし、症例の中には、動脈は止めたいけれど、「腎臓が大きくなりすぎている」「開腹はできるだけ小さくとどめたい」「残った尿路には影響を出したくない」症例もいます。

このような症例には、腎臓をひっくり返す術式は不向きです。これらの症例の腎臓を安全に摘出するには、今回の教材で学べる、腎臓をひっくり返さずに動脈を止められる、「腎門部先行アプローチ」が有効になります。

※腎臓摘出術の基礎から実践まで網羅

今回の教材は、腎臓摘出術に必要な知識を網羅しています。

まずは、肝臓の外科解剖学です。教科書によくある平面的なイラストではなく、立体的な3DCGでわかりやすく解剖を学べます。

また、腎臓摘出術は開腹から腫瘍の摘出、縫合まで、その一部始終を収録しており、手術のポイントは細谷先生がわかりやすく解説してくれます。

今から腎臓摘出術を学ぶ先生はもちろん、ある程度やり慣れている先生にも新しい発見があるはずです。先生も、最新の知見に基づいた安全な腎臓摘出術を、この教材で学びませんか?

開腹から腎臓の摘出、縫合までの一部始終を完全収録!教材の内容をご紹介すると…

※「クッシング症候群」の診療に自信がありますか?

先生もよくご存じのとおり、クッシング症候群は犬に多くみられる内分泌疾患です。

プードルやダックスフント、ヨークシャーテリア、マルチーズなどが好発犬種として知られており、中齢~高齢犬に発症の割合が高い傾向があります。

比較的ポピュラーな疾患ですが、診断の手順が複雑なうえ、治療法の異なる下垂体性と副腎腫瘍性の2種類があるため、苦手意識をお持ちの獣医師もたくさんいます。

もしかすると、先生にも心当たりがあるかもしれませんが、心配はいりません。

なぜなら今回、最新のクッシング症候群の診療アプローチが学べる教材をご用意したからです。

※ こんな症例に対応できますか?

ひと言で「クッシング症候群」といっても、さまざまなタイプがあります。

たとえば、ALP値が上昇しているにもかかわらず、臨床症状がほとんどあらわれないグレーゾーンの症例。

また、食欲不振(または廃絶)にもかかわらず、クッシング症候群の臨床症状がみられるという、矛盾した症状を示す症例もいます。

他にも、クッシング症候群に併発疾患を発症している症例など、これらのタイプは診断法も治療法も異なります。

大事なことは、さまざまなタイプのクッシング症候群を正しく見極め、症例にあった適切な治療をおこなうことですが…、

※ 最新のクッシング症候群の診療アプローチ

クッシング症候群の診療アプローチは、今もなお進化し続けています。

診断はひと昔前よりもはるかに正確になり、さまざまなタイプのクッシング症候群を治療できるようになりました。

内科療法に用いられるトリロスタンも、副作用のリスクが低い安全な使い方が知られるようになりました。

つまり、先生が「クッシング症候群の正しい診断、治療法を知っているかどうか」で、動物と飼い主さんのQOLは大きく変わるのです。

この教材では、最新のクッシング症候群の診療アプローチはもちろん、多数の症例解説で実践的な治療法をわかりやすく学べます。

それだけではありません。今回は、最新の副腎皮質機能低下症(アジソン病)の診療アプローチやインフォームドコンセントのコツも一緒に学べます。

先生も最新のクッシング症候群の診療アプローチを学び、動物と飼い主さんのQOLを向上させませんか?

※1番多い皮膚疾患とは?

先生もご存じのとおり、皮膚疾患にはさまざまな種類があります。外耳炎にアレルギー、アトピー性皮膚炎、マラセチア性皮膚炎、甲状腺機能低下症など、先生もこれらの皮膚疾患症例をたびたび診療していると思います。

では先生は、もっとも多い皮膚疾患が何かご存じですか?もっとも多い皮膚疾患とは、1番遭遇する機会の多い皮膚疾患のこと。つまり、この疾患の診療技術は、皮膚科においてもっとも学ぶ価値の高いものと言えます。

そして、そのもっとも多い皮膚疾患こそが、「膿皮症」なんです。

※膿皮症の併発による「3つの深刻な問題」とは?

膿皮症は、炎症疾患や内分泌疾患などに併発する特徴があります。膿皮症が併発すると、3つの深刻な問題が生じます。

1つめは、背景となる疾患の診断が難しくなること。併発した膿皮症の炎症は、背景となる疾患に覆いかぶさるようにあらわれるため、背景となる疾患を隠してしまうのです。2つめは、難治化すること。痒みを上手くコントロールできない場合は、膿皮症を見逃している可能性があります。3つめは、長期の投薬を余儀なくされること。正しい診断にたどり着けず、難治化すると、痒み止めを継続して投薬することになります。

このような治療は痒み止めを投薬され続ける犬猫はもちろん、飼い主さんの経済的負担にもなります。先生にとっても、飼い主さんの信頼を失うリスクがあります。つまり、誰にとってもメリットのない治療を続けることになるのです。

※最新の膿皮症の診療アプローチを100分で習得

皮膚科診療のエキスパートである島崎先生は、「膿皮症の診断、治療こそが、皮膚疾患治療の第一歩である」とおっしゃいます。なぜなら、最初に併発した膿皮症を取り外さなければ、膿皮症に隠されたアレルギーの皮疹がみえないからです。

そこで今回は、診断、治療法の異なる3種類の膿皮症(①表面性膿皮症、②表在性膿皮症、③深在性膿皮症)の診断と治療のポイントをわかりやすく解説した教材をご用意しました。

約100分の動画では、各膿皮症の診療のポイントはもちろん、細胞診のやり方や膿皮症の犬をモデルに使った島崎先生のデモンストレーションもご覧いただけます。

※先生も最新の膿皮症の診療アプローチを学び、皮膚疾患診療の苦手意識を克服しませんか?

※こんな見落としやすい画像診断をしていませんか?

X線検査と超音波検査は、日常診療に欠かせない重要な検査です。これらの画像検査を用いれば、骨折や呼吸器疾患、腹部疾患、消化器疾患など、数多くの疾患をスピーディに診断できます。

また近年は、肺や椎体、頭部などの高度な検査のため、CT装置を導入する一次診療施設も少しずつ増えてきました。きっと先生も、日々の診療に画像検査を活用していると思います。

これらの検査モダリティを診断に活かすには、優れた画像描出の技術はもちろん、描出した画像を読み解く「読影スキル」も重要になりますが…

※どのように画像を解釈するのが正解なのか?

もし先生が画像診断をするとき、「直感や経験を頼りに読影する」「血液検査などの結果から、疑われる疾患の徴候を探す」など、このようなやり方をしているのなら注意が必要です。

なぜなら、これらの画像診断のやり方は、疾患の見落としや誤診のリスクが高いから。そもそも画像診断は、主観的な評価になりやすく、頭の中にある疾患に寄せた診断をしやすい特徴があります。

そのため、画像をちゃんと読影しているつもりでも、無意識のうちに都合の良い解釈をしていることも少なくありません。

疾患の見落としや誤診を減らすには、直感や経験に頼るのではなく、客観的かつ体系的な画像診断が重要になるのですが…

※見落としのない画像診断を3時間でマスター

今回の教材の目的は、「画像診断をロジカルにできるようになる」ことです。ロジカルな画像診断とは、直感や経験に頼らない体系的な画像診断のこと。

つまり、極めて疾患の見落としや誤診リスクの低い画像診断の技術と言えます。講師の石川先生は、これまで17,000を超える症例の画像診断をおこなったエキスパートです。

今回は、その石川先生に「これだけは知っておいてほしい」ポイントをわかりやすくまとめていただきました。

約3時間のセミナー動画では、画像診断の基本はもちろん、日常診療でよく遭遇する疾患を例にたくさんの症例解説もしていただいています。

X線検査、超音波検査はもちろん、CT検査の画像診断のコツも収録していますので、この教材一つで見落としのない画像診断術をマスターできます。

先生も直感や経験に頼らない「ロジカルな画像診断」で疾患の見落としを減らしませんか?

※どうやって腫瘍性疾患を診断するか?

近年、獣医療の進歩により、動物はどんどん長寿化しています。それにともない、高齢の動物の多くに発生しているのが、がんをはじめとする腫瘍性疾患です。今では、動物の死因の1位ががんであることは、先生もよくご存じでしょう。

また、ひと言で腫瘍性疾患といっても、発生する部位はさまざまです。たとえば、体表にある腫瘍なら、手で触ったり目視で見つけることができます。他にも、肝臓や腎臓の場合は、画像検査から発見されたりしますが…

※もし画像から病変が発見されたら?

病変を見つけた後の対応は、獣医師によりさまざまです。「その病変が良性なのか、悪性なのか?」をご自身で検査する先生もいれば、すぐに二次診療施設に紹介する先生もいらっしゃいます。こうするのが正解だ、という答えはありませんが、少し考えていただきたいのです。

画像検査で発見した病変が「がんなのか、がんではないのか?」もわからないまま二次診療施設に紹介するのは、飼い主さんと動物にとって大きな負担だと思いませんか?

もし、紹介先の病院で検査した結果、積極的な治療の必要がない良性病変であれば、かかりつけ医としての信用を低下させる要因のひとつになりかねません。

だからこそ、画像検査で病変を見つけた場合、検査をしないまま二次診療施設に紹介するのではなく、可能な限りその先の検査を実施できるようになっていただきたいのです。

※生検の基本から実践、「模擬生体の作り方」も解説

今回の教材の目的は、「自信を持って生検を実施できるようになる」ことです。中堅獣医師はもちろん、1年目、2年目の若い獣医師にも知っていただきたい内容になっています。

約100分のセミナー動画では、まず、生検の基本や適応、具体的な生検(FNA、パンチ生検、ニードルコア生検など)のやり方を学んでいきます。

それから、エコーガイド下生検、CTガイド下生検など、画像診断装置を使用した生検のテクニックを宇塚先生の実技映像を見ながら習得していきます。

また今回は、生体を使わなくても生検を練習できるよう、どこでも安価に手に入る素材を使った模擬生体の作り方もご紹介します。この方法なら、くり返し生検を練習できますので、もっと自信を持って生検を実施できるようになります

※「こんなに簡単だったのか!」先生も宇塚先生から、模擬生体の作り方と生検の技術を学びませんか?

※意外と知られていない「超音波検査の得意分野」

副腎皮質機能亢進症や副腎腫瘤、甲状腺機能低下症など。これら内分泌系の疾患は、幅広い年齢の犬猫にみられます。きっと先生の病院にも、内分泌の病気が疑われる犬猫がたびたび来院すると思います。

では、先生はふだん、どのように内分泌疾患を診断していますか? 一般的に内分泌疾患の診断には、ホルモンの測定や内分泌学的な検査が用いられます。きっと先生も、同じようなやり方で診断していると思います。

しかし、内分泌疾患には、知っておきたい特徴があります。それは、「機能の変化」がそのまま「形態の変化」としてあらわれること。そのため、リアルタイムに形態の変化を捉えられる超音波検査は、とても有効な検査になるのです。

※先生は、もう、使いこなせていますか?

今回の教材を制作するとき、滝口先生は、こうおっしゃいました。副腎や甲状腺、上皮小体などのホルモンを産生する部位は、「超音波検査が得意とする分野である」「だから、もっと積極的にチャレンジしてほしい」と。

しかし、内分泌疾患の診断に超音波検査を活用できている獣医師は、それほど多くありません。これって、すごくもったいないと思いませんか?超音波検査で描出した画像を正しく判断できれば、良性なのか、悪性なのか。

また、臓器の大きさや形、血流情報、脈管浸潤、周辺臓器への波及など、たくさんの情報を得られます。これらの情報を整理すれば、「確定診断のためには、次にどんな検査が必要なのか?」を適切に判断できるはず。

だからこそ、内分泌疾患の超音波検査のコツを学び、日々の診療に活かせるようになってほしいのです。

※描出から読影、評価、診断のポイントまで徹底解説

今回の教材は、①内分泌疾患(副腎、甲状腺、上皮小体)の超音波検査、②腎泌尿器系疾患の超音波検査の2つのテーマで構成されています。

約200分のセミナーでは、解剖の基本からプローブの握り方と当て方、正常所見を判断するポイント、異常所見をピックアップするコツ、診断の注意点など、盛りだくさんの内容を滝口先生のわかりやすい解説で学べます。

さらに、診療を疑似体験できる実際の症例も多数ご紹介しています。先生も、内分泌疾患と腎泌尿器系疾患の超音波検査を学び、もっとたくさんの動物の生命を救えるようになりませんか?

約200分の大ボリューム!大学では学べない実践的な超音波検査のやり方がご自宅で学べます…

※ 人気の犬種に多い「無視できない疾患」

ひと昔前と比べると、犬猫の交通事故による骨折は減少傾向にあると言われています。

しかし、都市部では、異なる原因による骨折症例が増えているのは、お気づきでしょうか?

室内飼育されているトイプードルやチワワ、ポメラニアンなどの小型犬は骨が細く、衝撃に弱いため、数十センチの高さから落ちただけでも骨折するケースがあります。

たとえば、先生の病院にも、「椅子から飛び降りて着地に失敗した」「抱っこ中にあやまって落下した」など、こんな事故で来院する症例がいると思います。

近くに専門の二次診療施設があれば紹介することもできますが、地方など紹介先がない場合は、先生ご自身で骨折の治療をおこなう必要がありますが…

※ 骨折の治療に自信がありますか?

ひと昔前まで、「骨折は治らない病気だ」と考えられていました。

とくに小型犬に多くみられる前肢の骨折は、骨が細いだけでなく、力のかかりやすい部位でもあります。その上、固定が難しく感染症のリスクもあるため、治療は困難と考えられてきたのです。

もしかしたら、今も、同じように考えている獣医師もいらっしゃるかもしれません。

しかし、結論から申し上げると、これは大きな勘違いです。

なぜなら、正しい評価と適切な治療をおこなえば、骨折以外の疾患のない健康状態の良い犬猫なら、ほぼ100%癒合できるからです。

※ 癒合率99.2%の整形外科専門医の治療技術

森先生が経営するONEどうぶつ整形外科センターは、2021年の「獣医師が選ぶ信頼できる動物病院ランキング【整形外科編】」で1位に選ばれました。

その優れた治療技術は、癒合率99.2%を誇ります。

なぜ、これほどまでに高い癒合率を達成できるのか?

その秘密は、外科の技術はもちろん、あるいはそれ以上に、手術の前段階の評価と治療計画に力を入れていることにあります。

今回の教材では、癒合プロセスや診断のポイント、治療計画の立て方など、手術前に必要となる骨折治療の基本から、症例解説まで、適切な骨折治療プランが学べます。

先生も、森先生の骨折治療プランを学び、癒合率100%を目指しませんか?

※ 人気の犬種に多い「無視できない疾患」

ダックスフントやフレンチブルドッグ、ウェルシュコーギー、ビーグル、トイプードルなど。

どれも日本で人気のある犬種ですよね。

きっと先生の病院にも、毎日のように来院していると思います。

これらの犬種は「軟骨異栄養性犬種」と呼ばれ、軟骨が変性しやすい特徴があります。

そのため、椎間板ヘルニアを発症しやすいのは、先生もご存じのとおりです。

中でもダックスフントは、他の犬種に比べて12.6倍も椎間板ヘルニアを起こしやすいとの報告もありますが…

※ 椎間板ヘルニアの治療に自信がありますか?

椎間板ヘルニアは、人気の犬種に多くみられるため、遭遇する機会も多い疾患です。

しかし、椎間板ヘルニアは治療にとても時間がかかる上、合併症や再発のリスクもある厄介な疾患でもあります。

治療が上手くいけば良いですが、思うように歩行回復しない場合、「本当に正しい治療ができているのか?」と、悩むこともあるでしょう。

もし先生が、「椎間板ヘルニアの正しい治療法を知りたい」「もっと自信を持って椎間板ヘルニアを治療したい」など、こう思われるのなら?

今回、先生にお伝えする内容はとても重要になります。

※ 95%以上を回復させる小動物外科専門医の技術

椎間板ヘルニアは、たとえ後肢が麻痺した重度な症例でも、適切な治療をおこなえば95%以上を歩行回復できると相川先生は言います。

大事なことは、正確に診断し、適切なタイミングで効果的な治療をおこなうことです。

今回の教材では、椎間板ヘルニアの診断と治療まで、相川先生のわかりやすい解説で学べます。

先生も、小動物外科専門医の診療技術を学び、もっとたくさんの椎間板ヘルニア症例を救いませんか?

重度の椎間板ヘルニア症例の95%以上を歩行回復させる、小動物外科専門医の診療技術とは?

※こんなリスクの高い対応をしていませんか?

たとえば、ハーハーと苦しそうに開口呼吸する猫が運び込まれたとき。先生なら、こんな救急症例にどう対応しますか?

もし、「酸素室に入れて安定するのを待つ」という選択をしているのなら、先生はとてもリスクの高い対応をしていると言えます。たしかに、酸素室に入れれば猫のストレスは軽くなるかもしれません。

しかし、酸素室では検査ができません。当然、開口呼吸の原因もわからないため、酸素室に入れているうちに、どんどん病態が悪化するリスクがあるのです。そのため、救急の現場では、酸素室に入れることはほとんどありません。

※どうすれば、救急症例を救えるのか?

先生は「FAST」と呼ばれる救急エコーの技術をご存じですか?

FASTは、救急医療で使用されるエコーの技術であり、人医療では、主に外傷患者の検査に用いられるテクニックです。メリットの多い検査法であることから、獣医療においても救急症例を救う上で必要不可欠なエコー技術となっています。

もし先生が、「もっとたくさんの症例を救いたい」と思われているのでしたら、ぜひFASTを習得していただきたいのです。では、一般的なエコー技術とは何が違うのでしょうか?

※救急エコー「FAST」の大きなメリット

FASTには、大きなメリットがあります。それは、簡単に実践できること。

FASTは貯留液(心嚢水、胸水、気胸、腹水など)を検出するのが目的の検査です。そのため、心エコーのように狙った断面をキレイに描出する技術はいりません。

一通りの検査に必要な時間は、わずか3分ほどです。検査に慣れると、たった数秒プローブを当てるだけで貯留液を検出できます。

検査はアルコールで毛を分け、プローブを当てるだけなので、毛刈りの必要もありません。

今回の教材では、救急エコー「FAST」の基本から実践にくわえ、救急エコーを実施する前の段階で必要になる「ショックの見抜き方」など、一連の救急アプローチも、川瀬先生の実技映像を見ながらわかりやすく学べます。

先生も救急エコー「FAST」を習得し

もっとたくさんの救急症例を救いませんか?

※なぜ「とりあえず検査」はNGなのか?

忙しい臨床現場では「こういう時には、こういう検査をして、この治療をする」といったパターンでの診療をされているのではないでしょうか。

例えば「下痢の症例が来院したら、まずこういう検査をする」「その結果がこうであれば、この薬を処方する」というパターンです。

では、パターン化された「とりあえず」の診察でうまく確定診断にたどり着けなかった場合は、どうすればいいのか? それには、先生の経験パターンから診断仮説が思いついたら、確定せず、患者の臨床徴候と似通った症状を上げる必要があります。

たとえば、Aという症状と診断仮説が思いつきました。Aと確定する前に、似通った症状の可能性はないのか、考慮し、B,Cといった症状があるなら、B,Cでない可能性も考えないといけません。

※どうすればいいのか?

今回、先生が学べるのは、臨床推論を用いた体重変化(減少、増加)から診断を導く方法です。学んだ知識を臨床の現場でどう活かすのか、その具体的な方法を犬猫の「体重の変化」を例にご説明します。

なぜ、体重の変化なのか? もしかしたら、こう思われたかもしれません。確かに体重の変化を主訴に来院する症例は、それほど多くありません。しかし、下痢や嘔吐などに付随する問題としては、とても多くみられます。

さらに体重変化の原因をよく調べると、そこに思いもよらない病気が隠されていたケースも少なくありません。

※体重の変化は、体重だけみているだけではダメ

体格や栄養状態の評価というのは、体重だけでなく、BCS(ボディコンディションスコア)、MCS(マッスルコンディションスコア)、これらをみて、総合的に評価していく必要があります。

ひと言で「体重の変化」といっても、体液や脂肪、骨格筋、各臓器、骨など、何が増減したのかで、疑われる疾患が大きく変わるからです。

今回の教材では、臨床推論の基本を学んだあと、体重減少の実際の症例から、その思考の活かし方も学んでいただきたいと思い、石川先生に症例解説もしていただきました。症例解説(犬3症例、猫2症例)で、臨床現場での活かし方を身につけていただけます。

臨床推論の基本と体重変化を学んだあと

犬猫の「体重の変化」を例に臨床現場での活かし方を学べます

※肝臓腫瘍を安全に摘出できますか?

近年、伴侶動物の高齢化により、肝臓に腫瘍が見つかる症例が増えてきました。

手術が必要かどうかを正しく見極め、必要であれば肝臓腫瘍を摘出する必要があります。

もし、先生が「安全に摘出できるようになりたい」「今のやり方が本当に正しいのか、自信が持てない」など、こう思われたのなら、この教材で学べる内容はとても重要です。

※外科が専門外の先生も、ご覧いただきたい内容です

安全に肝臓腫瘍を切除したい先生だけでなく、外科が専門外の先生も知っていただきたい重要な知識が盛り込まれています。

例えば「紹介先の二次診療施設でどんな治療がおこなわれるのか?」「本当に手術が必要なのか?」「合併症のリスク」「予後」などです。

外科が専門外の先生も、今回の内容を正しく理解していただければ、紹介先で活用しやすい画像検査ができるだけでなく、紹介先の獣医師と踏み込んだディスカッションもでき、結果的に症例の治療期間の短縮に繋がります。

※肝臓腫瘍摘出の基礎から実践まで網羅

今回の教材は、肝臓腫瘍の摘出に必要な知識を網羅しています。

まずは、肝臓の外科解剖学です。教科書によくある平面的なイラストではなく、立体的な3DCGでわかりやすく解剖を学べます。

また、肝臓腫瘍摘出術は開腹から腫瘍の摘出、縫合まで、その一部始終を収録しており、手術のポイントは細谷先生がわかりやすく解説してくれます。他にも、起こりうる合併症とその対処法もご説明します。

今から肝臓腫瘍摘出術を学ぶ先生はもちろん、ある程度やり慣れている先生にも新しい発見があるはずです。先生も、最新の知見に基づいた安全な肝臓腫瘍摘出術をマスターしませんか?

開腹から腫瘍の摘出、縫合までの一部始終を完全収録!

肝臓腫瘍を安全に摘出する秘訣とは?

※気管虚脱の診断・治療に自信がありますか?

気管虚脱は、トイプードルやチワワ、柴犬、ポメラニアンなど、人気のある犬種に多くみられる病気です。先生も日常診療でたびたび気管虚脱の症例に遭遇していると思います。

では先生は、気管虚脱の診断・治療に自信がありますか? もし先生が、「気管虚脱は、治らない病気だ」「とりあえず、気管支拡張薬やステロイドを投与して様子をみている」など、こう思われたのなら? 気管虚脱に対する先生の認識を再考してください。

なぜなら、治療技術の進歩により、気管虚脱は治療できない病気ではなくなったからです。正しく診断して、適切に処置すれば、治療できる病気です。

※どうやって、治療するのか?

気管虚脱の症状が軽い場合や重症度が低い症例では、内科的治療が推奨されています。

内科的治療は、鎮咳薬、去痰剤、気管支拡張剤、ステロイドなどを使い、咳や異常呼吸音などの症状を軽減させるのが目的です。

しかし、咳のある症例に「とりあえず鎮咳薬」を使うのはNGです。なぜなら、むやみに鎮咳薬やステロイドを投与すると、気道内に炎症物質や感染病原体が停滞してしまい、より状況を悪化させる恐れがあるからです。

また、内科的治療に反応しない症例や、呼吸困難をともなう重度の気管虚脱の症例には、診断を確定させ、重症度を把握した上で内科以外の治療が必要になります。

気管内ステント設置術の最大のメリットは、非侵襲的で、知識と技術があれば短時間でステントを設置できること。しかし、必ず合併症への対処法を知っておかなくてはなりません。

※世界トップクラスの治療成績を誇る獣医師の技術

この教材の講師である末松先生は、日本を代表する動物呼吸器外科のスペシャリストです。

末松先生は、アメリカの権威あるジャーナルVeterinary Surgeryにアジアから唯一気管虚脱の論文を掲載されている獣医師であり、外科治療の成績は世界トップクラスです。

今回は、末松先生から診断アプローチ、治療に関しては内科と外科、両方を学べます。また、末松先生の「思うように治療が奏功しなかった」「必ずしもベストな治療選択肢とは言えなかった」という症例もご紹介しています。

それは…「これから気管虚脱の診療を学ぶ先生に、同じ失敗をしてほしくない」という末松先生の思いからです。あらかじめ治療が奏功しなかった症例を知っておくことで、先生は、同じような失敗を事前に回避できるはずです。先生の今後の診療に、ぜひお役立てください。

先生も、最新の気管虚脱治療を学び、もっとたくさんの動物の生命を救いませんか?

世界トップクラスの治療成績を誇る末松先生から

「気管虚脱治療の診断・治療」学びませんか?

ある獣医師が飼い主へ実施したアンケートによると、80%以上の飼い主が、鎮痛薬を希望している事実が明らかになりました。しかし、実際の臨床現場ではどうでしょうか?

もうひとつの調査では、「術後の疼痛管理をルーチン(日常的)に実施しているか?」という質問にたいして、「実施しない」が65%でした。

つまり、多くの飼い主が周術期の鎮痛剤の使用、術後の処方を求めているのに、獣医師の多くが、疼痛管理(特に術後処方)において、まだ充分ではないことがわかります。

※ 何が原因で、このような状況になるのか?

その答えを知るうえで、もう一つの調査データがあります。術後の疼痛管理で一般的な「NSAIDs」を使用しない複数の獣医師へ、その理由を回答していただくアンケートを実施したのですが、「副作用」を理由に、投薬しない判断をする先生が多かったのです。

たしかに、副作用は恐ろしく避けてとおりたい問題ですが、欧米の獣医療では、疼痛管理が重要視されています。また、術後の鎮痛を求める飼い主は、すでにたくさん存在しているわけです。

しかし、充分な疼痛管理を提供する動物病院は、まだ多くない…。このような事実を考えると、開業獣医師として、周術期の疼痛管理をルーチン化することは、今後、無視できない事実だとおもいませんか?

「でも、疼痛管理において知識に曖昧な点がある」「副作用についても、気になることが多々ある」と思われたならば、ご安心ください。年間3 000件の麻酔症例に対応する佐野先生から、犬猫における安全な周術期疼痛管理が学べるようになりました。

このセミナーDVDで学べば、先生も、「NSAIDs」の使用で腎障害や腎機能への影響を、それほど考慮しなくてよい理由が明らかになります。年間3000件の麻酔症例で実証済み!副作用リスクの低い周術期疼痛管理が学べるセミナーDVD↓

“あるフレンチブルドッグの実話です…

その子は、短頭種症候群(軟口蓋過長、狭窄性鼻孔)を抱えていました。

ワクチンを打つ時のちょっとの興奮でチアノーゼになるほど、ひどい症状です。

どう考えても手術は難しそうな状態でしたが、しばらくして、その子は散歩や運動、遊びを全力で楽しめるようになりました。

先生は、その理由がわかりますか?

“短頭種の狭窄性鼻孔を手術するときは…”

メスを使った手術が必要ですが、出血が多くなり術野が悪くなります。

このような悪条件もさることながら、奥の軟骨を拡大することは、とても難しいですよね?

手術後の傷口がキレイに治るかどうかも気になります。

しかし、想像してみてください。

もし、出血が少なく、縫合が不要で、術後の痛みや腫れが少ない技術があったなら?

実は、このような治療法は、すでに存在しますが

“残念ながら日本では、普及していません”

その治療技術とは「レーザー」です。

日本では、ほとんどの獣医が使いこなせませんが、欧米やヨーロッパではかなり治療技術が進んでいます。

たとえば、最新のレーザー手術を使えるようになれば?

先生は、短頭種症候群、猫の難治性口内炎、猫の抜爪術、腫瘍切除、肛門切除、エントロピオン、消化器外科、泌尿生殖器外科、イボなどの腫瘤で、もっと簡単、安全、迅速に質の高いオペができます。

今回、アメリカレーザー外科認定医の資格を持ち、多くの難症例をレーザーで解決してきた関先生より、セミナーDVDにて、その技術を教えてもらえます。

「レーザーってどうなの?」と思う先生には、今後の導入方針を決める判断材料になりますし、すでにレーザーをご使用の先生にとっては、これまでにない治療技術が学べるDVDです。

ただし、在庫は先着200名様限りなので、お申込みはお急ぎください。

猫の口内炎や、短頭種症候群などの難症例で、動物、飼い主、獣医師の3者が喜ぶ最新技術をわかりやすく解説↓↓

“先生は、こんな経験ありませんか?”

もし、眼球突出、異所性睫毛、眼瞼内反、角膜潰瘍、難治性角膜炎などの動物が来院したら…。

先生は自信を持って対応できるでしょうか?

このような場合、無理をせず眼科に強い医院を紹介すべきですが、この手紙をお読みの先生であれば「あらゆる診療科目で、優れた結果をだせるようになりたい!」という向上心をお持ちのはず。

今回は、そんな先生のために、日本獣医臨床眼科研究会の副会長を務める西先生を講師に迎え、一般開業医でも、1次診療である程度の眼科検査、診療ができるようになるためのDVD教材を製作いたしました…

“眼科における疑問、不安を1日で解決!”

DVD教材では、西先生から、「失敗しない眼科検査、診断法」と、専門医でない先生でも明日から実践できる「8つの前眼部手術」が学べます。

30年以上、膨大な数の眼科臨床を経験してきた西先生の眼科臨床技術は、とてもわかりやすく再現性の高いものばかり。

具体的にDVDでは、犬と猫を患者モデルに、実演形式で検査と診断法が解説されますから、先生は、眼科でよくある誤診を防げるようになります。(西先生が今までの経験に基づいた結果です。)

また、8つの症例に絞り込んだ比較的簡単な前眼部手術についても学べますから、自信を持って取扱える症例を拡大できるようにもなります。

まさに、眼科臨床の基礎から応用までが、オールインワンで学べる教材。

今回のご案内は、9 254件の動物病院にお送りしておりますが、DVDの在庫は先着200名様限り。

日本獣医臨床眼科研究会の副会長を務める西先生のセミナーは、毎回人気が高く、今回の教材もかなりのお申し込みが予測されますので、お申し込みはお急ぎください。

収録された技術の一部をご紹介すると…

日本獣医臨床眼科研究会の副会長が、すぐに使える眼科検査、診断、治療法を、実演形式でわかりやすく解説↓↓

■明室検査と暗室検査の実演

■明日からできる前眼部8つの手術

「正直、外科臨床で迷うことが多い…」

先生も、外科臨床で、何かしらの不安や疑問をお持ちではないでしょうか?

これは仕方のないことと言えるでしょう。

なぜなら、臨床現場に直結した外科技術は、大学や代診時代では、なかなか学ぶことができない現実があるのですから。

当社は、この問題を解決するため、国内で約60 名しか認められていない「日本小動物外科設立専門医」の遠藤先生を講師に迎え、実践的な外科技術が学べるDVD 教材の2作目を製作いたしました。

今回のDVD では前作とは違い、椎間板ヘルニアやインターロッキングネイルなど、新たな技術を盛りだくさん収録しておりますが…

「たとえば、ヘルニアではこんな治療法が…」

遠藤先生の医院では、椎間板ヘルニアにおけるほとんどのケースで手術をやらず、内科療法で回復できているとおっしゃいます。

他にも、「猫の口内炎は、レーザー治療で簡単に治せる」

「膝蓋骨脱臼整復術は、ラフに縫合したほうが良い」「 IIN において多くの先生が、

破損しやすいネイルを選ぶ傾向がある」など…今回のDVDでも、先生は、「もっと早く知っておけばよかった!」と思える、有益な外科技術をたくさん手に入れられます。

30年の臨床経験から得た遠藤先生の外科技術は、学校や市販の書籍、講習等では学べません。

DVD を通して、先生は、いままで聞くに聞けなかったことや、知らなかったことを吸収し、さらに自信を持って外科に取り組めます。

遠藤先生は、これまでに他県の獣医師会からセミナー依頼があり、講師をされてきましたが、毎回、定員オーバーになるほどの人気です。

今回のご案内は、9 162件の動物病院にお送りしておりますが、DVD の在庫は先着200 名様限り。

お申し込みはお急ぎください。収録された新たなテクニックの一部をご紹介すると…

“心エコーで、もう迷いたくない!”

先生も、心エコーで不明な点を抱えていらっしゃいませんか?

循環器系の症例は、わずかな診断ミスも許されません。

しかし、プローブの操作や画像診断などで疑問に思うことが多いのも事実…。

だからこそ、先生もこれまでに、心エコーに関する書籍などをご購入された経験があるかもしれませんが、「学べば学ぶほど迷宮入り…」「すぐに使えて結果がだせるものは、なかなかない…」と思われたことはありませんか?

当社は、この問題を解決しようと思い、「獣医学における循環器の権威」と呼ばれる土井口先生を講師に迎え、心エコーの基礎から応用までがオールインワンで学べるDVD教材を制作いたしました…

“心エコーにおける疑問点をスッキリ解消!”

DVD教材では、土井口先生から、現場ですぐに使える「心エコーのとり方、み方、よみ方」が学べます。

20年以上の循環器研究から得た土井口先生の心エコー技術は、とてもわかりやすく、再現性の高いものばかり。

具体的にDVDでは、「良質な心エコー図」を描出できるプローブのあて方と、より早く、確実に、「小さな異常も見落とさない画像診断法」を、土井口先生の実習映像で学べます。

それだけではなく、「ドップラー」についても学べます。

まさに、心エコーの基礎から応用までが、オールインワンで学べる教材。

このDVDで学べば、先生は、さらに自信を持って心エコーに取り組めるようになります。

このご案内は、9162件の動物病院にお送りしておりますが、DVDの在庫は先着200名様限り。

土井口先生の講義は、毎回人気が高く、今回の教材はかなりのお申し込みが予測されますので、お申し込みはお急ぎください。

収録されたテクニックの一部をご紹介すると…

数多くの学会賞を受賞する循環器の権威「Dr.土井口」が、心エコーのとり方、よみ方を、実習形式でわかりやすく解説↓↓

■基本知識と技術

毛刈りの必要性と、注意点…

心エコーを有利に進めるための保定台の作り方とは?

プローブの持ち方

エコーがとりやすくなる動物保定のポイント

心電図の必要性と、正しい取り扱い方…

心エコー機器の設定条件…

■心エコー実習(長軸断面)

(1)傍胸骨左室長軸断面の描出とエコー図診断…

(2)傍胸骨四腔断面の描出とエコー図診断…

■心エコー実習(左室短軸断面)

(1)大動脈短軸断面の描出とエコー図診断…

■心エコー実習(左側肋間からのアプローチ)

(1)心尖部左室長軸断面の描出とエコー図診断…

(2)心尖部四腔断面の描出とエコー図診断…

■心エコー実習(ドップラーを用いた心エコー)

左室長軸断面における、ドップラーによる診断法

大動脈短軸断面における、ドップラーによる診断法

心尖部長軸断面における、ドップラーによる診断法

心尖部四腔断面における、ドップラーによる診断法

先生は、こんな疑問を感じませんか?

先生もご存じの通り、学校で学んだことだけでは、日常の外科臨床に100%対応できません。

たとえば、手術器具はそれぞれに使用目的があり、それ以外の使用は器具の破損のみならず、生体組織へ著しいダメージを与えます。

鑷子、鉗子にも使う用途、部位によって様々な種類があり、きちんと使い分けなければなりません。

他にも、骨折手術における外固定やピンニングの基本。

小型犬の橈尺骨骨折や、膝蓋骨脱臼の効果的な手術法など、これらの多くが、日常の外科臨床で必要にもかかわらず、学校や代診先では学べません。

今回、このような現状を解決するために、国内で約60 名しか認められていない「日本小動物外科設立専門医」の遠藤先生を講師に迎え、日常臨床に即役立つ外科技術が学べる、DVD 教材を制作いたしました。

これでもう、迷わない! 悩まない!

DVD 教材では、遠藤先生から、現場ですぐに使える「学校では教えてくれない外科学」が学べます。

30 年の臨床経験から得た遠藤先生の外科技術は、学校や、市販の書籍、教材、他

社の講習などでは学べません。DVD を通して、先生は、いままで聞くに聞けなかったことや、知らなかったことを吸収し、さらに自信を持って外科に取り組めます。

また、セミナーで学べる内容は、20 万頭以上の臨床経験から導きだした実践的な技術ですから、経費削減や業務効率アップにも役立ちます。

遠藤先生は、これまでに他県の獣医師会からセミナー依頼があり、講師をされてきましたが、毎回、定員オーバーになるほどの人気の講師です。

今回のご案内は、7 000 件の動物病院にお送りしておりますが、DVD の在庫は先着100 名様限り。

お申し込みはお急ぎください。収録された内容の一部をご紹介すると…

「日本小動物外科設立専門医」が、外科臨床における先生の悩み疑問を即解決! DVD教材の内容を一部をご紹介すると…