※「診断できない」悔しさを味わいたくない先生へ

「先生、うちの子、呼吸が苦しそうなんです」。

飼い主さんのその一言に、胸が締めつけられる思いをした経験はありませんか? 丁寧に問診・身体検査をしたあと、必要に応じてX線検査を実施。これは、呼吸器疾患の診察に欠かせないプロセスです。

ところが、いざ撮影したX線画像を前にすると、「正常と異常の区別がつかない」、「影がある気がするが、疑うべき疾患がわからない」といった不安を感じたことが、一度はあるのではないでしょうか?

しかし、飼い主さんは、先生が愛猫の呼吸を楽にしてくれることを信じています。その期待に応えるためにも、ホームドクターには、気管支鏡やCTがなくても、すでに病院にあるX線・エコーなどの「限られたツールで診断を組み立てるスキル」が求められます。

では、X線やエコーを使いこなせれば、呼吸器疾患の診断率が上がるのでしょうか?

実は、そう単純なお話ではありません。なぜなら、「犬と同じ診察」が猫を危険にさらすことがあるからです。少しだけ具体例を挙げると…

「猫の咳は当たり前」と思い込んでいませんか?

呼吸器疾患の代表的な症状といえば、「咳(咳嗽)」ではないでしょうか。人間も犬も咳をします。

そのため、「猫も咳をするのが当たり前」と思い込んでいるドクターは、実は少なくありません。しかし実際には、猫はほとんど咳をしない動物です。

もし、咳をする猫が来院した場合、それは何らかの重篤な疾患が隠れている可能性が高いと考える必要があります。

つまり、犬と同じ感覚で診察を進め、「咳をしているから軽い気管支炎だろう」と内科的治療をおこなってしまうと、猫の生命を危険にさらしてしまうのです。

これは、呼吸器疾患診療における「犬と猫の違い」のほんの一例に過ぎません。猫には、猫特有の病態や診療のポイントが数多くあり、その違いを理解せずに犬と同じ診療を続けると、診断ミスや治療の遅れにつながりかねないのです。

だからこそ、猫の呼吸器疾患を正しく診るためには、猫を専門的に学ぶことが欠かせません。猫の特性を踏まえた視点とアプローチを知ることが、猫の生命を救う診療力につながるのです。

「猫の呼吸器疾患だけ」を掘り下げた渾身の一作

近年、猫の飼育頭数が犬を上回り、猫を診療する機会がますます増えています。それに伴い、猫の診療を専門的に学ぶドクターも確実に増えてきました。

その背景には、先ほどお話しした「咳」のように、犬と同じアプローチで診療を進めた結果、重大な疾患を見逃したり、良かれと思っておこなった処置が、かえって猫を苦しめてしまう経験をするドクターが増えていることがあります。

本来なら救えるはずの生命を、診断アプローチの違いで危険にさらしてしまう。そんな状況を生まないためにも、犬と猫の診療の違いを正しく学び、現場で即実践できる診療力を身につけることが大切だと思いませんか?

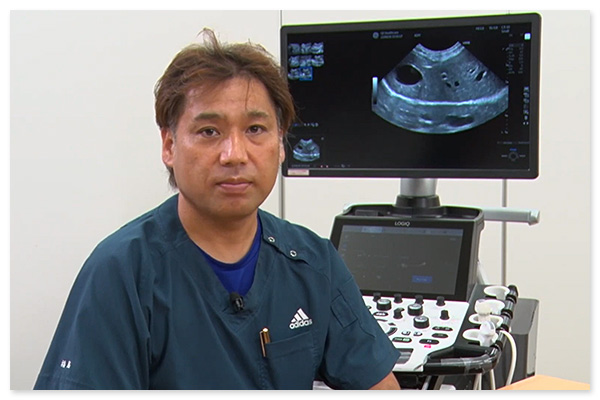

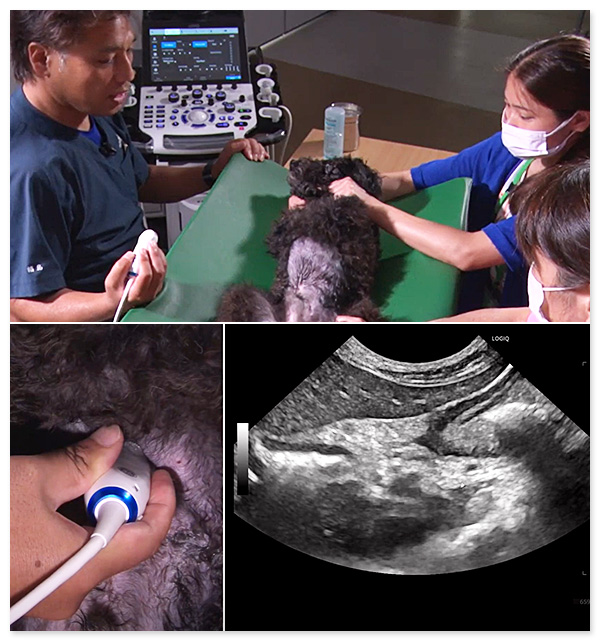

この動画セミナーでは、呼吸器疾患のスペシャリストである谷口哲也先生から、「猫の呼吸器診療だけ」を徹底的に掘り下げて学べます。

谷口先生に学べば、犬と猫の違いを正しく理解できるだけでなく、すでに病院にあるX線・エコーを最大限に活用して、ご自身の手で呼吸器疾患を診断できるようになります。

先生も、「猫の呼吸器疾患診療」を学び、もっと飼い主さんの信頼を得る診療ができるようになりませんか?

「赤い眼の犬」の落とし穴とは?

「赤い眼の犬」が来院したとき、先生なら、どんな対応をしますか?

一見すると、軽い結膜炎や角膜の炎症のように見えるかもしれません。実際、ステロイド点眼剤で炎症が落ち着くケースもあるでしょう。

でももし、その赤みの原因が眼の異常ではなく、感染症や内臓疾患といった「全身性の異常」のサインだったとしたら?

たとえば、「感染症・糖尿病によるぶどう膜炎」「腎不全・甲状腺機能亢進症による網膜剥離」など、このようなケースでは、誤った判断で数週間にわたってステロイド点眼剤を使用し続けた結果、糖尿病・肝機能障害・クッシング症候群などの重篤な合併症を招くこともあります。

つまり、「眼だけの問題」と思っていた症状が、全身に、そして生命にまでかかわる診療ミスになる可能性があるということ。

しかも、その発端が「とりあえずの処置」だったとしたら? 先生もきっと、「あのとき、もう一歩踏み込んでいれば…」と感じずにはいられないはずです。

どう対応するのが正解なのか?

では、どうすれば、このようなミスを防げるのでしょうか?

最善の方法は、「赤い眼=局所の炎症」と決めつけてステロイド点眼剤を処方する前に、一度立ち止まってよく考えること。そして、全身性疾患の可能性を疑い、血液検査や画像検査といった「全身を診る視点」を持つことです。

この視点があるか、ないか。ただそれだけの違いで、動物の生命を救えるかどうかが決まるケースもあるのです。正しい知識と視点を持てば、防げるリスクがある。それに気づいた今、先生が選ぶべき道は、すでに明確なのではないでしょうか?

「もう、自信のない診療は終わりにしよう」。そう心に決めた先生にとって、本教材はきっと大きな一歩となるはずです。

ホームドクターのための「眼科の入門教材」

「眼科を学ばなければ…」と思っていても、実際にどこから手をつければいいのか迷ってしまう。そんな先生も、決して少なくありません。

だからこそ、「やったほうがいいのはわかるけれど、時間もないし、結局後回しになる」「専門書を読んでも難解すぎて、途中で挫折してしまう」など、そんな声をよく耳にします。

そこで今回ご紹介するのが、ホームドクターに必要な眼科診療の知識と技術を、できるだけ短時間で、効率よく身につけることを目的に作られた「見落としを減らす! 異常所見症例の眼科検査術」です。

講師は、一次診療を熟知し、大学病院と一般病院の両方で豊富な経験を積んできた、東京大学の都築圭子先生。30年以上にわたる眼科診療の経験で培った、「現場で本当に使える視点」を惜しみなく教えていただきました。

日々の臨床でよく出会う赤い眼・多量の涙・目やになどの症状を切り口に「どこに注目すればよいのか」「何を根拠に判断するのか」といった眼科検査の基本を、270枚以上の症例写真を見ながらわかりやすく学べます。

先生も、学ぶのを後回しにしてきた眼科検査の知識を、「たった3時間」で取り返しませんか?

「腎臓だけ」を診ていませんか?

長生きの犬猫が増えている今、腎臓病は犬猫ともに死亡原因の上位にランクインする疾患です。

とくに猫においては、3頭に1頭が罹患すると言われ、15歳以上の猫の約80%が腎臓病であるとの報告もあります。

先生も、日々の臨床で腎臓病を治療する機会は多いのではないでしょうか?もしそうならば、少しだけ心当たりがないか思い返してみてください。

先生は、皮下補液・食事療法などの「定番の治療」をしても、思うように改善せず、困った経験はありませんか?実は、腎臓病の治療に取り組むドクターの多くが、同じような経験をしています。

でも、決してこの治療が間違っているわけではありません。皮下補液・食事療法で改善しない症例の多くは、腎臓病の裏に「もうひとつの臓器異常」が隠れている可能性がとても高いのです。

腎臓病は「腎臓だけ」の問題ではありません

腎臓病を診断したとき、多くのドクターが「水和状態の維持」をはじめとする腎臓の機能に関する治療に意識を集中させます。

もちろん、それ自体は正しい対応です。しかし、腎臓は全身の恒常性を保つために極めて多機能な臓器。

そのため、腎臓の機能に異常が生じると、他の臓器も巻き込まれるリスクがあるのです。一番よく知られているのが、「心腎連関」です。

心不全の進行は腎臓への血流低下を招き、腎機能を悪化させます。一方で、腎機能の低下は高血圧や体液過剰を引き起こし、心臓にさらなる負担をかける。両者は、互いに悪化因子として機能し合う関係にあるのです。

つまり腎臓病は、「腎臓だけを診ていればいい病気ではない」ということ。もし先生が、「腎臓病の治療をしているのに、なぜか改善しない」と感じたことがあるのなら、それは先生の治療が間違っていたのではなく、「腎臓の外側に目を向けていなかっただけ」かもしれません。

だからこそ今、視点を広げることが診療の結果を変える大きな一歩になります。「たったひとつの視点」の変化が、救える生命を増やす可能性を高めるのです。

140分で併発疾患を見逃さない視点が身につく

「腎臓病と多臓器疾患の視点」は、大学の授業で学べる知識ではありません。

たとえば、皮下補液を続けるべきか、一旦中止すべきか。その判断は、ただ数値を見るだけでなく、動物の全身状態や併発疾患の存在をふまえて決めていく必要があります。

さらに、その判断を飼い主さんに納得してもらえるように説明できなければなりません。本教材は、まさにその「現場対応力」を磨くためのもの。

この動画セミナーでは、腎臓病と多臓器疾患の関係を実際の症例ベースで学びながら、「何から治療すべきか?」「どう治療すればいいのか?」といった思考の流れを、腎臓病のスペシャリストである宮川優一先生からわかりやすく学べます。

大学病院という専門性の高い現場で蓄積された知見を、一次診療の現場に合わせて翻訳した実践的な内容です。

腎臓病の犬猫が増えているからこそ、「臓器をまたいで診る視点」を、先生も身につけておきませんか?

※なぜ、ホームドクターに「MRIの知識」が必要なのか?

先生は、「MRIは、専門医だけが学べばいい」と思っていませんか?

確かにMRIは、検査機器の導入コストが億単位にのぼるうえ、撮影にも読影にも高度な知識が求められます。そのため、「一次診療には関係がない」とお考えのドクターもいらっしゃいます。

しかし、MRIの得意分野である神経疾患では、診断・治療のタイミングが、たった数日の差で予後に大きく影響するケースがあるのを、ご存じでしょうか?

事実、「紹介の判断が遅れたことで、生命を落としてしまった」症例も少なくありません。MRIの検査費用は、他の線検査に比べると高額なため、ご家族に勧めにくいと感じるかもしれません。

しかし、尊い生命が失われたあとに、「あのとき、紹介していれば…」と後悔しても、もう遅いのです。

だからこそ、ホームドクターには、MRI検査が必要な症例のご家族に正しく提案する知識が求められるのです。

※治療介入が遅れたチワワのお話

ある日、都内の小さな動物病院に、けいれん発作を起こした2歳のチワワが来院しました。診察時にはすでに発作はおさまり、意識もハッキリ。体温も平熱、血液検査も大きな異常はありません。

ドクターは、「とりあえず、今は様子を見ましょうか」とご家族に伝え、抗てんかん薬とプレドニゾロンを処方しました。

以降、内服が途切れると症状が再発してしまうため、ドクターは薬を処方し続けていました。一ヶ月ほどは落ちついていたものの、再び発作が発生し、ご家族が慌てて来院します。

今回は、前回よりも明らかに発作の時間が長く、左旋回と斜頚もみられました。「これは神経の異常かもしれない」と考えたドクターは、二次診療施設への紹介を決断します。

MRI検査の結果、チワワの脳には元に戻らない複数の病変が確認されました。すぐに治療は開始されましたが、重度の後遺症が残ってしまいました。

本当に残念なお話ですが、「紹介判断の遅れ」が、取り返しのつかない結果を招いてしまったのです。このようなケースは、決して珍しくありませんが…

※MRIを紹介すべきか悩んだ経験はありませんか?

MRI検査は、動物の予後を大きく左右することもある重要な検査です。しかし、それには「適切なタイミング」で検査する必要があります。

神経疾患なのかわからずに様子を見てしまうと、症状が進行し、MRIがリスクの高い検査になってしまう可能性もあるのです。

だからこそ、ホームドクターには「どんな症例にMRI検査が必要なのか?」「MRI検査で何がわかるのか?」といった基礎的な知識が求められます。

また、MRI検査が必要な神経病好発疾患はある程度限られており、これを知ることで、紹介すべき症例の見落としは大きく減らせます。

この動画セミナーでは、3,000件を超えるMRI検査をおこなってきたスペシャリスト・小山英志先生が、現場で「迷わず紹介できるようになる指標」を、豊富な症例とともにわかりやすく解説。

動画セミナー視聴後、先生も、MRI検査を必要とする症例のご家族に対し、自信を持って検査をおすすめできるようになるはずです。

「もっと早く知っていれば…」と後悔する前に、適切なMRI検査への第一歩を踏み出しませんか?

※一次診療にこそ、心エコーが求められている

かつて、心エコーといえば専門医のものでした。

心臓という動きのある臓器を、血液の流れと力強さ、タイミングまで含めて描出・評価する。それには高度なスキルが求められるため、限られたドクターしか実施できなかったのです。

しかし近年、エコー装置の普及にともない、本格的に心エコーを学ぶホームドクターが増えてきました。

その背景には、「犬猫の高齢化」という現実があります。先生もご存じのとおり、獣医療の目覚ましい発展により、以前と比べて犬猫はとても長生きになりました。本当にすばらしいことですが、その結果、心疾患を抱える動物も急増しています。

咳、呼吸の異常、活動性の低下、不整脈など。こうした症状の本当の原因を探る上で、「心臓の動きをリアルタイムに観察できる」心エコーの重要性は、日々高まっていますが…

※自信をもって心エコーができますか?

大学で心エコーを学ぶ時間は、講義と実習の限られた時間のみ。ごくわずかな時間しかないため、多くのドクターは、卒業後に臨床で必要性を感じてから、独学で学びはじめます。

そのため、「自分のやり方は、本当に正しいのか?」「もっとキレイな画像を描出できるのではないか?」「知らずに、間違った評価をしていないだろうか?」こう感じながらも日々の診療に追われ、何となくやり過ごしているドクターも多いと聞きます。

でも、本当にそれでいいのでしょうか?

正しいやり方を知らないまま独学で心エコーを実施していると、どうしても誤診・見落としのリスクが高くなります。心疾患に罹患する犬猫が増えている今、ホームドクターも、心エコーを活用できることが重要だと思いませんか?

※どうすれば、心エコーを診断に活かせるのか?

たとえば、「描出はできたけれど、評価に自信が持てない」「数値を計測しても、どう解釈すればいいのかわからない」「そもそも、キレイな画像を描出できない」。こんな声を、多くのドクターから聞きます。

そして、その原因の多くが「断片的な独学」にあります。ネットで見た情報、誰かから聞いたコツ、学会の資料など。バラバラの知識を何とかつなぎ合わせて、自分なりにやっている。でも、心エコーを診断に活かすには、正しい基本技術と臨床での実際の見え方を順序立てて「体系的」に学ぶことが重要です。

心エコーが難しいと感じるのは、先生に技術がないからではありません。ただ単に、「体系的な教え方に出会えていないだけ」というケースが、ほとんどなのです。

この動画セミナーは、年間4,000件以上の心エコーを実施する岩永先生から、診断に繋がる「見落としのない心エコー」をわかりやすく学べます。

心臓病専門医が教える、診断に役立つ「見落としのない心エコー」。その収録内容とは…?

※なぜ、犬バベシア症だけでは不十分なのか?

「ウチの地域じゃ珍しい病気だから」と思われたのなら、注意しなくてはなりません。先生もご存じのとおり、犬バベシア症などの「マダニ媒介性疾患」は、西日本を中心に広がる感染症です。

しかし近年、地球温暖化の影響でマダニの活動時期が長くなり、全国で感染症例が報告されています。また、旅行・帰省で愛犬を連れ歩く家庭や、保護犬・譲渡犬の増加も、感染エリア拡大に拍車をかけています。

つまり、マダニ媒介性疾患は、もはや「西日本の獣医師だけが知っていればいい診療技術」ではなくなっているのですが…

※なぜ、犬バベシア症だけでは不十分なのか?

マダニ媒介性疾患の中で、もっともポピュラーなのが「犬バベシア症」です。全国で感染症例が報告されている今、犬バベシア症の診療技術は、すべてのホームドクターが習得すべき重要な技術になりました。

しかし、犬バベシア症だけでは、マダニ媒介性疾患への対応として不十分です。なぜなら、「新しいマダニ媒介性疾患」であるSFTS(重症熱性血小板減少症候群)が猛威をふるっているから。

当然、先生も「SFTS」という名前は聞いたことがあるはずです。SFTSは、人間・動物の両方に感染する「人獣共通感染症」。犬猫同士でも感染が確認されており、「犬→猫」「猫→猫」などのルートで広がります。

しかも、SFTSに感染した猫を調べてみると、その1/4は、マダニ駆虫薬を投与されているにもかかわらず、SFTSに感染したことがわかっているのです。

さらに、人間に感染すると致命率は27%。「10人中3人が死亡する」危険な疾患です。

※マダニ媒介性疾患の「包括的ガイドライン」

少し考えてみてください。先生のご自宅や病院には、災害時の備えがありますよね。地震・台風などの自然災害は、いつ起こるかわからないからこそ、非常食や防災グッズを備えているはずです。

「無対策こそが最大のリスク」。それは、マダニ媒介性疾患も同じです。しかし、マダニ媒介性疾患は、来院数の少ないマイナーな疾患です。

そのため、注目度が急上昇している近年においても、その診療技術を学べる機会はほとんどありません。さらに、発信される情報の多くは、大学などの二次診療が中心です。

「ホームドクターは、どう対策すればいいのか?」なんて具体的な知識は、ほとんど学べません。今回の動画セミナーは、このような問題をすべて解決します。

一次診療におけるマダニ媒介性疾患の第一人者である白永伸行先生から、ホームドクターが知っておくべき診療技術と予防・対策をわかりやすく学べます。

白永先生がマダニ媒介性疾患の臨床・研究のすべてを公開した渾身の動画セミナー。その収録内容とは…?

※先生なら、どう対応しますか?

都心部の住宅街で開業する獣医師のお話です。ある日、12歳になる雌のミニチュアダックスが来院しました。

不安そうな飼い主さんにお話を聞いてみると、「胸のあたりにしこりがある」とのこと。ドクターが触診してみると、確かにしこりのようなものがあります。

「もしかしたら乳腺腫瘍かもしれない」と考えたドクターは丁寧に身体診察をしたあと、細胞診と血液検査・胸部レントゲン検査をおこないました。

検査結果をみたドクターは、乳腺腫瘍を確信しました。しかし、腫瘍は1cm程度であり、明らかな悪性所見は認められなかったため治療方針に悩みます。

「1cmだし、良性の可能性が高いだろう」「高齢犬の手術は負担も大きいし…」と考えたドクターは、とりあえず様子を見ることにしました。

「おそらく大丈夫ですが、定期的に経過をみましょう」と伝えると、飼い主さんは安心した様子で病院を後にしましたが…

※とりあえず様子見をした結果…

2ヶ月後、再びそのミニチュアダックスが来院しました。「先生、しこりが大きくなっている気がするんです」と不安な表情の飼い主さん。

ドクターがあらためて細胞診をおこなうと、以前はみられなかった特徴的な悪性所見が認められました。

さらに、腫瘍サイズは3cm近くまで肥大しており、胸部レントゲン画像をみると、複数の肺転移が認められたのです。

「先生、もう手術はできないんですか?」と震える声でたずねる飼い主さんに、ドクターはすぐに回答できませんでした。

これは、ある動物病院の実話を少しだけ脚色したフィクションです。しかし、このようなケースは決して珍しいお話ではありません。

では、どう対応するのが正解だったのでしょうか?

※犬猫の乳腺腫瘍を完治へ導く方法

腫瘍外科のスペシャリストである小山田先生は、「乳腺腫瘍は1cm未満のまだ小さいうちに発見し、完全に切除すれば99%の症例を完治へ導ける」とおっしゃいます。

逆に、2cm以上に肥大してしまうと悪性化および転移のリスクが急上昇し、生存率は大きく低下します。

事実、最初に発見した段階では完治を目指せた症例でも、「たった一か月の様子見」で完治が不可能になるケースは少なくありません。

乳腺腫瘍の完治を目指す場合、第一選択は外科による切除ですが、これはホームドクターにも安全にできる手術です。

犬猫の長寿化が進み、乳腺腫瘍に罹患する動物が増えているからこそ、先生も、乳腺腫瘍を完治へ導く診療技術を習得しておきませんか?

実際の手術映像をみながら、乳腺腫瘍外科をわかりやすく学べる動画セミナー。その収録内容とは…?

日本で人気の犬が好発犬種

先生もご存じのとおり、レッグペルテス病(LCPD)は、トイプードル・ポメラニアン・ミニチュアダックスなど、日本で人気の犬種に多くみられる疾患です。

大腿骨頭・大腿骨頸部が壊死してしまう痛みをともなう疾患のため、足をかばうような歩様がみられます。レッグペルテス病は、飼い主さんが愛犬を家族に迎えてすぐに発症するため、心配も大きく「絶対に治してほしい」という思いも強い疾患です。

では先生は今、どうやってレッグペルテス病を治療していますか?症状が軽度であれば、多くのドクターがまずは、内科的治療を選択するでしょう。鎮痛剤、抗炎症剤を処方し、経過を見守る。

これは、標準的な対応と言えます。しかし…。

「内科的治療」では骨壊死の進行を止められません

もちろん、内科的治療で症状が一時的に改善するケースもあるでしょう。しかし、多くの症例でレッグペルテス病は進行するため、内科的治療は根本改善になりません。

骨壊死はゆっくりと進み、痛みはどんどん強くなり、いずれ手術が必要になるケースがほとんどなのです。こうなったとき、飼い主さんは、どう感じるでしょうか?

「先生が内科的治療を勧めるから信頼したのに…」と思われるでしょう。飼い主さんによっては、「もう先生には任せられない」と転院してしまうかもしれません。

子犬を救うためにおこなった治療が、信頼を失う結果になってしまったとしたら、本当に残念でしかありません。

でももし先生が、「治せるなら治してあげたい」と本気でお考えなら、この動画セミナーで学べる内容はとても重要です。

安全で予後の良い「レッグペルテス病の外科治療」

本教材のテーマは、「レッグペルテス病と大腿骨頭頸部切除術」です。日本動物病院協会(JAHA)認定外科医である池田先生から、レッグペルテス病の診断と鑑別のポイントと、安全で予後の良い外科的治療だけでなく、術後のリハビリテーションまでオールインワンで学べます。

「自分にもできるだろうか?」という心配はいりません。なぜなら、大腿骨頭頸部切除術は、整形外科の分野ではもっともシンプルでポピュラーな手術のひとつだから。

外科が専門分野ではない先生はもちろん、まだ、外科の経験が浅い先生でも習得しやすく、安全に実施できる手術です。

日本で人気の犬種に多くみられる重要な整形外科疾患だからこそ、先生も、根本改善できる技術を習得しませんか?

レッグペルテス病の診断と、大腿骨頭頸部切除術が学べる特別な動画セミナー。その収録内容とは…?

※国内の動物病院の63.8%

日本国内には、小動物臨床を行う動物病院が、約12,700件あります。しかし、その大半が小規模な病院であり、63.8%の施設が「獣医師一人」と言われています。

つまり、国内の約2/3の動物病院が、十分とは言えない人手の中で内科も外科も、また皮膚科も眼科もこなしているのです。

もしかすると先生も今、お一人で全科目の診療に対応されているかもしれません。動物の生命を救うために全力を尽くすドクターは、本当に心から尊敬すべき存在です。

強い責任感と燃えるような情熱がなければ、このような対応はできないでしょう。たとえ獣医師一人でも、来院するすべての動物の病気を治療し、健康を守れるのが理想です。

しかし現実には、一人では対応が難しい状況もあると思います。たとえば、助手もいない「獣医師一人」の状況で、緊急での外科治療が必要な犬が来院した場合…

※一人で外科手術ができますか?

緊急的な外科治療が必要な症例は突然来院します。

そんなときに紹介病院も受け付けてもらえない、院内には獣医師は一人だけしかいない。ただ患者さんの病態は待ってくれない。

緊急手術が必要なケースでは、助手を待ったり、他院を紹介している時間が致命的になる可能性もあります。

※「獣医師一人」でも動物の生命を救いたいのなら?

今お話したような状況は、獣医師一人の施設であれば、決して他人事ではありません。

本当に対応の難しい状況ですが、それでも先生は「自分の手で動物の生命を救うか、あきらめるか」の判断をしなくてはなりません。

先生ほど使命感の強い獣医師なら、きっと「あきらめる」なんて選択肢は最初から存在しないでしょう。もしかしたら、ダメかもしれない。

しかし、少しでも助かる可能性があるのなら、たとえ一人でも手術をしてあげたいと思われるはずです。

この動画セミナーは、紹介2次病院や大学病院だけではなく、夜間救急や保護施設といったマンパワーの不足した現場でも豊富な執刀経験のある日本小動物外科専門医の小材先生から、「一人でおこなう外科手術(ソロサージャン)」のテクニックをわかりやすく学べます。

先生も、大学の授業や教科書では絶対に学べない「ソロサージャン」のテクニックを習得しませんか?

※常に来院理由の上位に入る「皮膚疾患」ですが…

先生は、皮膚科の診療に自信をお持ちでしょうか?先生もご存じのとおり、ひと言で皮膚疾患といっても、その種類は多岐にわたります。

とても専門性が高く奥が深い分野のため、「皮膚科の診療はよくわからない」と苦手意識をお持ちのドクターもたくさんいらっしゃると聞きます。

しかし皮膚疾患は、動物病院の来院理由でも常に上位にランクインするほど罹患する犬猫の多い疾患です。

しかも、皮膚の異常は病気に詳しくない飼い主さんでもひと目でわかる上、動物と飼い主さんのQOL(生活の質)を著しく低下させます。

もし、治療が思うように進まない場合、飼い主さんの信頼を失ってしまうばかりか、転院してしまう可能性もあります。

皮膚疾患に苦しむ動物を救うためにも、また、地域に信頼される病院経営をするためにも、皮膚科の診療はとても重要になりますが…

※治療が奏功しない症例に困っていませんか?

先生はふだん、どのように皮膚科の診療をおこなっていますか?「必要な検査は、経験からなんとなく決めている」「とりあえず過去にうまくいった方法を試してみる」など、こんな診療をしているかもしれません。

確かに皮膚科の診療は、とりあえずの検査で診断・治療をおこなっても、トントン拍子で症状が改善していくケースがあります。

そのため、「なぜ、この検査をするのか?」「なぜ、この治療薬を使うのか?」など深くは考えないまま、経験や勘に頼った「とりあえず」の皮膚科診療をしているドクターも少なくないと聞きます。

しかし、治療がうまくいくこともある一方で、過去にうまくいった診療パターンを当てはめても、思うように皮膚症状が改善せずに困った経験もあるのではないでしょうか?

このような「当たるか、外れるか?」の治療では、先生もなかなか皮膚科の診療に自信を持てないと思いますが…

間違いのない皮膚科診療をマスターしませんか?

皮膚疾患の中には、皮膚型リンパ腫のように生命にかかわる病気もあります。「とりあえず」の検査・治療でもうまくいくケースもあるかもしれません。

しかし、とりあえずの対応が原因で動物の尊い生命が失われる可能性もあるのですから、できる限り診断精度の高い検査と、エビデンスのある治療が重要だと思いませんか?

この動画セミナーでは、日々の臨床で実施する機会の多い「4種類の検査」と、安全で効果的な治療法を解説します。犬アトピー性皮膚炎には国際的なガイドラインがありますが、新しい薬であるサイトポイントの効果的な使い方を学べます。

来院数の多い皮膚疾患だからこそ、先生も、もっと自信を持って皮膚科診療に取り組めるようになりませんか?

明日の臨床からすぐに活かせる「皮膚科診療を成功へ導く秘訣」を収録したセミナーの内容をご紹介すると…

わずか5年で「6.4倍」のニーズ増

近年、ウサギの診療ニーズが急速に高まっています。ウサギは登録制度がないため正確な飼育頭数は不明ですが、あるペット保険会社の調査では、2015年から2020年にかけて保険契約件数が6.4倍に増加したと発表されました。

また、30年以上の活動歴があるウサギ愛好家団体によると、国内で飼育されているウサギは約75万頭であると推計されています。

現在、犬の飼育頭数が約680万頭と言われていますので、これは1/9程度の数字です。きっと先生も、「最近はウサギの来院、問い合わせが増えてきたな」と感じているのではないでしょうか?

ウサギは、家族に迎える際にかかる費用が犬猫に比べて安く、飼育もしやすいメリットがあります。そのため、これから先も飼育頭数は増加し続けることが予想されます。

飼育頭数が増えれば、当然、病気になるウサギも多くなりますので、犬猫だけでなくウサギも診られる獣医師が必要とされているのですが…

ウサギに多い病気とは?

ウサギが罹患しやすい病気は複数ありますが、その中でもとくに多いのが、子宮疾患をはじめとする生殖器の病気です。

たとえば、「子宮腺癌」は4歳以上のウサギの50%~80%で発生するポピュラーな疾患であり、未避妊のウサギが来院した場合は、常に念頭に置いておくべき疾患のひとつです。

予防には、生後8ヶ月から12ヶ月での避妊手術が推奨されていますが、発生後も早期に発見し、適切な治療をおこなえば良好な予後が期待できます。オスの場合でも、国内では高齢のウサギが増えていることから、精巣の触診・視診で腫瘍が発見されるケースが増えています。

雄雌ともに生殖器の腫瘍は外科的切除が推奨されているため、ウサギに多い病気を予防・治療するには、犬猫と同じように避妊・去勢手術が重要になるのですが…

ウサギの避妊・去勢手術をマスターしませんか?

犬猫の飼い主さんにとって、避妊・去勢手術はいまや「常識」です。先生も、日々の臨床で犬猫の避妊・去勢手術は当たり前に実施しているでしょう。

一方のウサギの場合は、犬猫ほど一般的ではないかもしれません。しかし、生殖器疾患の罹患率が高い特徴から、避妊・去勢手術は極めて重要な処置となります。

ウサギの病気の予防・治療はもちろん、糞便を撒き散らす問題行動の改善という点から考えても、家庭で飼育されているすべてのウサギに必須の処置であると言っても決して大げさではありません。

近年、急速に飼育頭数が増えている事実からも、ウサギの避妊・去勢手術はホームドクターに欠かせない重要な技術になりつつあります。

この動画セミナーでは、高見先生から、「ウサギ外科」の基本をわかりやすく学べます。

エビデンスベースの信頼性の高い「ウサギ外科」を、高画質な手術映像を見ながらわかりやすく学べます

※呼吸困難症例の生存率を上げるには?

※呼吸困難症例の生存率を上げるには?

数ある疾患の中でも、苦手意識をお持ちのドクターが多いのが呼吸器疾患です。

毎日のように来院する疾患ではありませんが、病気がかなり進行した状態で来院する動物が多いため、先生も「どう対応すればいいのか?」と悩んだ経験があるのではないでしょうか?

呼吸器疾患の動物は、検査中にいきなり急変するケースもあります。判断・対応をひとつ間違えただけで生命を落とすリスクがあるため、できるなら遭遇したくない疾患かもしれません。

門の病院を紹介する猶予があればいいのですが、呼吸困難症例の対応は、1分1秒をあらそいます。専先生の初期対応で動物の生存率が大きく変わるからこそ、好き嫌いを言ってはいられませんが…

「酸素室は安全」という大きな誤解

呼吸困難の症例が来院したとき、多くのドクターの選択肢に上がるのが酸素室(ICU)です。もしかすると先生も、呼吸を安定させるために酸素室に入れて様子をみることがあるかもしれません。

実際、「酸素室は安全だ」と考え、診療予約がパンパンのときは手が空くまで「とりあえず酸素室に入れておく」ドクターも多いと聞きます。しかし、呼吸器疾患のスペシャリストである濱田先生は、「酸素室はよく利用されますが、決して安全ではありません」と警鐘を鳴らします。

なぜなら、酸素室の中では動物の呼吸音が聞こえず、急変に即対応できないから。

事実、異常な呼吸音に気づけず、酸素室の中で生命を落とすケースは少なくありません。このような不幸な動物を一頭でも減らすためにも…

正しい知識が必要だと思いませんか?

酸素室のお話は、多くのドクターが勘違いしているほんの一例です。実は、呼吸器疾患の対応には、このような間違いがたくさんあります。

たとえば、「呼吸器疾患の検査は、X線検査をすればOK」「吸入酸素濃度は高ければ高いほど良い」「鎮静すると呼吸が悪化する」などは、その代表的なもの。

呼吸器疾患症例の生存率を上げるには、これらの考えを改め、正しい知識と対応を学ぶことが重要です。

この動画セミナーでは、呼吸困難症例の初期対応、検査から具体的な治療法まで、多数の症例をみながら専門医の診療技術を学べます。

「ホームドクターのための呼吸困難症例の対応」が学べる動画セミナー。その収録内容とは…?

X線検査って、わかりにくいと思いませんか?

昔も今も、X線検査は獣医療に欠かせない検査のひとつです。もちろん、先生の病院にもX線検査装置があるはずです。

では先生は、日々の臨床でX線検査を診断に活用できていますか?

X線は、どこの病院にもあるポピュラーな検査機器ですが、「画像が白黒なので異常を見つけにくい」「どこを見ればいいのかわからない」「異常を発見しても、解釈の仕方がわからない」など、わからないことだらけのため、臨床に活用できずにいるドクターもたくさんいらっしゃいます。

もしかすると先生も、X線検査にわかりにくさを感じているかもしれませんが…

「エコー検査だけ」の獣医師がハマる落とし穴

たとえば腹部の検査を例に考えてみます。X線検査・エコー検査のどちらも、腹部の病変を検出するのに有効な検査です。

しかし両者を比べると、エコーの方が三次元的で病変がみやすい特徴があります。そのため、「腹部の検査はエコーだけ」というドクターも多いと聞きます。

しかし、ここに落とし穴があります。それは、エコーでは発見が難しい病変があること。

X線検査は一枚の画像で広い範囲を描出できるのに対し、エコーは描出範囲が狭いため、くまなくプローブを当てているつもりでも死角ができてしまうのです。

結果的に、X線検査をせずにエコー検査だけを実施すると、病変を見逃し、病気を診断できないケースが出てくるのです。エコーで描出できない死角に深刻な病変が隠れている症例もいますし、エコーではわからない骨や骨盤腔に異常がある症例も珍しくありません。

エコーの弱点をカバーできる検査だからこそ、X線検査を見直すことが診断力アップに直結するのですが…

画像診断専門医が教える「X線読影の極意」

本教材のテーマは、「10症例で学ぶ!X線読影マスタープログラム」です。

その目的は、X線画像の読影力を磨くことで病変の見落としや誤診を大きく減らし、診断力をアップしていただくことです。

わかりにくいと感じるドクターの多いX線検査だからこそ、実際の10症例をベースに臨床に活かせる実践的な読影スキルを身につけていただける構成にしました。また、「クイズ形式」で楽しみながら学べるのも他にはない特徴です。

まずは、何も情報がないところからX線画像だけをご覧いただきますので、ぜひ先生も「どこに異常があるのか?」「その異常をどう解釈するのか?」を考えながら読影力を磨いてください。

診断力アップに直結する検査だからこそ、先生も、X線画像の読影力に磨きをかけませんか?

知ると怖い「組織損傷の話」

「ペットも家族の一員」という考え方もすっかり浸透した結果、近年では、できる限り動物に負担をかけない外科治療が重視されるようになりました。きっと先生も、日々の臨床でおこなう外科治療では、細心の注意を払いながら丁寧な手術を心がけていると思います。

しかし、先生はご存じでしょうか?動物の大きな負担になる「組織の損傷」が生じる原因は、切開、結紮・縫合だけではありません。

鉗子で把持したり、ガーゼで拭くだけでも組織は損傷するのです。つまり、丁寧に手術をしているつもりでも、実は、知らず知らずのうちに組織を大きく傷つけているということ。それが、術後の回復を遅らせているだけでなく、感染症や合併症などの医原病の大きな原因となっているのです。

近年は、この問題を解決するため、向上心あふれる若い獣医師を中心に組織の損傷が少ない「マイクロサージェリー」を学ぶ人が増えていますが…

※あらゆる外科手技の上達に最適

マイクロサージェリーの最大のメリットは、拡大視野下の「見える世界」で手術できることです。肉眼ではまったく見えない小さな組織もハッキリと見えますので、必然的に組織を丁寧に扱う手技が身につきます。

つまり、マイクロサージェリーの手技を練習すれば、切開・結紮・縫合、吻合など、いま以上に精緻な手技を習得できるのです。

それだけではありません。マイクロサージェリーは先生の意識も大きく変えます。事実、最初はマイクロサージェリーに敷居の高さを感じていた獣医師でも、一度、見える世界を知ってしまうと、「もう見えない世界で手術するのは怖い」「いま思うと見えないまま手術していたことにゾッとする」と口を揃えます。

だからこそ、これまでご自身の手で救えなかった動物を救うためだけでなく、ワンランク上の丁寧な外科手技を習得するためにも、マイクロサージェリーの習得を目指していただきたいのですが…

「8TIPs」でマイクロサージェリーを使いこなせる

マイクロサージェリーは、獣医療において比較的新しい技術です。当然、大学の授業では学べませんし、マイクロサージェリーだけを学べる専門書やセミナーも極めて少ないのが現状です。

そのため、「マイクロサージェリーのことはまくわからない」「難しそうだし、何からはじめればいいのか?」など、こう思われている先生もたくさんいらっしゃいますが、ご安心ください。

なぜなら今回、岩井先生がマイクロサージェリーに対する疑問・不安をすべて払拭し、顕微鏡を使いこなす方法を「8TIPs」にわかりやすくまとめてくれたからです。

マイクロサージェリー初学者の先生でも、まずは、この順番に沿って学んでいけばOKです。この方法なら、短期間で顕微鏡の拡大視野に慣れ、組織を丁寧に扱う手技を発揮できるようになります。

先生も、マイクロサージェリーの手技を習得し、動物への負担が少ない手術ができるようになりませんか?

「できるなら遭遇したくない」と思いますが…

獣医師なら、誰もが遭遇するのが救急疾患です。先生も、「急患です!」というスタッフの声に、ドキッとした経験があるのではないでしょうか。

病院に救急対応できる十分な数のスタッフがいるのが理想ですが、現実はそうはいきません。日々の診療で忙しい中、獣医師のワンオペ(または+看護師一人)で対応している一次診療施設がほとんどです。きっと先生の病院も、似たような状況だと思います。

救急医療はチームで対応するのが一般的ですから、少ないスタッフで対応できることには限りがあります。ですから、本音は「できるなら遭遇したくない」かもしれません。

しかし、獣医師である限り避けては通れないのが救急疾患です。好き嫌いを言ってはいられないからこそ、「うちの病院は人手が少ないから」と救急対応を学ぶことを後回しにしてほしくないのですが…

「知っているだけ」で救える生命は増やせる

結論からお伝えすると、ワンオペですべての救急疾患の治療を完結できる魔法のようなテクニックは存在しません。

しかし、救急症例を安定化させてスタッフが来るまでの時間を繋いだり、治療が困難なケースでも、安定化させた上で安全に二次診療施設に送ることはできます。

つまり、先生の初期対応ひとつで、救急症例の生命を繋ぎ止めることができるのです。しかも、これは習得が難しいテクニックではありません。

救急の初期対応は、「知っているかどうか」だけで結果が大きく変わる、明日からでも活かせるテクニックなのです。

今すぐ習得しておきたい「ワンオペ救急」の極意

救急初期対応は、大学の授業で学べる内容ではありません。救急テクニックを習得したいと思うなら、卒後に独学で学ぶのが一般的です。

その方法は、専門書やセミナーなどいくつかあります。しかし、経験豊富なドクターが教える「ワンオペ救急」をわかりやすく学べる映像教材となると、世の中にほとんどないでしょう。

また、十分な人手を確保するのが難しい一次診療施設では、二次診療施設でおこなっているような救急対応を学んだところで、完璧に再現するのは難しいと思います。

この動画セミナーでは、一次診療の経験を持つ中村先生が、本当に役立つ「ABCDEアプローチ」に沿った初期対応や、心原性肺水腫や尿道閉塞などの「症状別の初期対応」をわかりやすく解説してくれます。

先生も、「ワンオペ救急」を学び、ひとつでも多くの尊い生命を救えるようになりませんか?

※時代が求める「低侵襲治療」

内視鏡外科の普及により、人医療では、大きく切開するリスクの高い手術は激減しました。今では「低侵襲治療」という言葉は一般にも広く知られ、患者への負担が少なく回復の早い手術が当たり前になっています。

近年、この低侵襲治療を重視する流れは、獣医療にも押し寄せてきました。長生きする犬猫が増えている今、複数の病気を抱えているケースでは負担の大きな開腹手術が選択できないことも多く、低侵襲な内視鏡外科が選ばれるようになっているのです。

先生も、腹腔鏡下の外科手術により、これまでは治療の手がなかった動物が救われたという情報を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

全体からみると、まだまだ腹腔鏡を導入している動物病院は多いとは言えません。しかし、若いドクターを中心に、内視鏡外科に興味をお持ちの獣医師が増え続けていますが…

「腹腔鏡下胆嚢摘出術」を習得しませんか?

胆嚢粘液嚢腫、胆嚢炎、胆石などは、中高齢の犬によくみられる胆嚢疾患です。先生も、日々の臨床で胆嚢疾患を診断するケースがあると思います。

では先生は、このような症例をどうやって治療していますか?

現在の獣医療で標準的におこなわれている治療と言えば、開腹下による胆嚢摘出術、または胆管洗浄です。しかし症例が高齢だったり、複数の疾患を抱えている場合は、これらの治療選択肢を取れないこともあると思います。

でももし先生が、腹腔鏡を使って、最小限の負担で胆嚢を摘出できたのなら?多くの症例で安全性が確認されている、成功率の高い術式で治療できたとしたら?

侵襲が少なく回復の早い治療で、一頭でも多くの尊い生命を先生ご自身の手で救えるようになりますよね。だからこそ今回、先生に「腹腔鏡下胆嚢摘出術」にチャレンジしていただきたいと考えているのですが…

ホームドクターにも実施できる手術です

腹腔鏡下胆嚢摘出術は、簡単な手術ではありません。モニターを見ながら実施する手術ですから、開腹下の胆嚢摘出術とは感覚も大きく異なります。すでにある程度の外科経験をお持ちのドクターでも、くり返しの練習は必要です。

しかし、決して「神の手」を持つ外科専門医にしかできない手術ではありません。正しく適応症例を選択し、安全性の高い術式を用いて手術すれば、ホームドクターにも実施できる手術なのです。

この動画セミナーは、腹腔鏡下胆嚢摘出術に必要な知識、技術を網羅しています。低侵襲動物医療のパイオニアであり、日本で初めて動物の腹腔鏡下胆嚢摘出術を実施したドクターである金井先生から、腹腔鏡下胆嚢摘出術の基本から実践までわかりやすく学べます。

先生も、低侵襲な腹腔鏡下胆嚢摘出術を学び、ご自身の手で一頭でも多くの生命を救えるようになりませんか?

「こんなケース」が増えてきたと思いませんか?

健康診断のため、かかりつけの動物病院に来院したシーズーのお話です。そのシーズーは13歳と高齢ですが、元気・食欲ともに問題ナシ。病気の臨床徴候もなく、一見すると健康状態に大きな問題はなさそうに見えました。

しかし血液検査の結果をみると、ALPが1,000U/Lを超えて高値だったため、ドクターは念のために腹部エコー検査を実施することにしました。

飼い主さんに説明して了承を得たあと、丁寧に毛刈りと消毒をおこないます。ドクターは、手際良く腹部全体をスクリーニングしていきますが、副腎を描出したところでプローブを走査する手がピタッと止まりました。

左副腎頭極あたりに、予想していなかった2cm前後の腫瘍を発見したのです。

どの病院でも当たり前にエコー検査が実施されるようになった今、このように偶然に副腎腫瘍が見つかるケースが増えています。もしかすると、先生も同じような経験があるかもしれませんが…

摘出か、経過観察か?

腎腫瘍の対応が難しい理由のひとつに、「必ずしも摘出が必要とは限らない」ことが挙げられます。

もし、腫瘍に増大傾向がなかったり(良性)、機能性の所見がない場合は、手術の必要性を見極めるために経過観察するのもすばらしい判断です。

しかし、悪性腫瘍が疑われたり、ホルモン・生理活性物質を過剰に分泌している場合は、摘出も検討しなくてはなりません。では先生は、摘出が必要な副腎腫瘍を正しく判断できますか?

教科書的には、2cmを超える副腎腫瘍は摘出した方が良いとされますが、「2cm未満なら全て経過観察でいいのか?」というと、そんな単純なお話ではありません。

なぜなら、動物の身体の大きさはもちろん、腫瘍があるのが右腎なのか左腎なのかなどにより、適切な判断は異なるからです。

判断を間違えて経過観察した結果、腫瘍が増大してしまったとしたら手術のリスクは急激に上がります。もし症例が高齢なら、外科手術の選択肢を取れなくなるかもしれません。

このような判断ミスを未然に防ぎ、一頭でも多くの尊い生命を救うためにも、「摘出するかどうか?」の判断も含めた副腎腫瘍症例への正しい対応を学んでいただきたいのですが…

副腎腫瘍摘出の基礎から実践まで網羅

この動画セミナーのテーマは、「ホームドクターのための副腎腫瘍摘出術」です。講義では、立体的な3DCGを用いた腹腔の解剖学からご説明しますので、これから本格的に副腎腫瘍摘出術を学びたい先生に最適です。

また、「摘出すべきかどうか?」の判断のポイントも解説しますので、偶然に発見した腫瘍の対応に迷うこともなくなります。

さらに今回は、細谷先生による副腎腫瘍摘出術の実演映像も高画質で収録しています。合併症対策と合わせ、手術のポイントは細谷先生のわかりやすい解説で学べます。

エコーで副腎腫瘍が発見される症例が増えている今、先生も、副腎腫瘍への正しい対応を学んでおきませんか?

この方法なら、摘出すべき副腎腫瘍を正しく判断し、ほとんど出血させず安全に摘出できます。

※GDV(胃拡張胃捻転症候群)症例を救うには?

GDV(胃拡張胃捻転症候群)は昔からある疾患であり、救急の分野では、もっともポピュラーな疾患の一つです。

急性に胃が拡張、捻転してしまう病気であり、ジャーマンシェパードやゴールデンレトリバーなどの大型犬が好発犬種ですが、日本で人気のあるウェルシュコーギー、ミニチュアダックス、柴犬などもよく罹患します。

GDVは発症から数時間のうちに急速に進行するため、適切な治療がおこなわれなかった場合の死亡率は15~68%と言われていますが、ホームドクターによる適切な治療により、生存率は急激にアップします。

なんと、GDV症例の90%以上を救うことができるのです。

※1分1秒を無駄にできない状況で何をすべきか?

GDVが疑われる症例が来院したとき、先生が何よりも優先すべきは、動物の状態の安定化です。

もし、ショック状態であれば、急いで循環を回復させる必要があります。胃の捻転はX線検査で確認できますので、GDVの診断自体は簡単です。

しかし、飼い主さんへのインフォームドコンセントや初期治療、さらには再発防止の手術など、先生がやるべきことはたくさんあります。先生は、1分1秒を無駄にできない状況下で、あらゆる問題に的確かつ迅速に対応していかなくてはなりません。

わずかな判断ミスが動物の死亡に繋がるリスクがありますので、今回、GDV症例への適切な対応を習得していただきたいと考えていますが…

※GDV症例の90%以上を救う診療技術

本教材のテーマは、「ホームドクターのためのGDV診療」です。救急診療のスペシャリストである神津先生から、GDV症例を救うための診療技術をオールインワンで学べます。

基本対応から外科手術までさまざまな知識を学べますが、とくに優先的に学んでいただきたいのが、GDVの初期治療です。

なぜなら、ホームドクターによる初期治療が、GDV症例の生存率に大きく影響するから。やることは輸液と胃の減圧だけですので、やり方さえ覚えれば明日からでもすぐに実践できます。

治療ナシでは致死的と言われるGDVですが、適切な治療ができれば90%以上の症例が生存できます。

先生も、神津先生の診療技術を学び、ご自身の手でGDV症例を救えるようになりませんか?

GDV症例の生存率を上げる方法がオールインワンで学べる動画セミナー。収録内容の一部をご紹介すると…

※「猫の宿命」とも言える腎臓病ですが…

2024年6月のことです。私たちは、腎泌尿器科専門医である日獣大の宮川優一先生を講師にお迎えし、教材ご購入者だけが受講できる特別なウェブセミナーを開催しました。

セミナーのテーマは、「腎臓エコーの描出と読影」です。先生もご存じのとおり、腎臓病と言えば「猫の宿命」とも言える病気です。

近年の研究では、15歳以上の猫の約半数が腎臓病に罹患するとの報告もあり、長寿の猫が増えている今、その診療技術は急速に重要性を増しています。

とくにCKD(慢性腎臓病)は早期発見、早期治療で予後が大きく変わるため、診断に直結する腎臓エコーは、「全ホームドクター必須の技術である」と言っても決して大げさではありません。

きっと先生も、興味をお持ちの分野だと思いますが…

※セミナーで語られた目からウロコの新事実

先生は、腎臓病の診断に自信がありますか?たとえば、猫のCKDを診断する場合。ガイドラインには、SDMA値が診断、ステージングの基準になるとの記載があるため、「CKDは血液検査をすればいい」と考えているドクターも多いと聞きます。

たしかにこの方法でも、ある程度の信頼性は確保できるでしょう。しかし、腎臓病症例の診療で国内トップクラスの実績をお持ちの宮川先生は、「CKDの診断において腎臓エコーが検査の要であり、バイオマーカーよりも信頼性が高く、確実である」とおっしゃいます。

つまり、腎臓エコー読影のポイントさえ知っていれば、SDMA値では判断できない早期のCKDでさえ発見、診断できるようになるのです。

しかもこれは、専門医だけができる特別な技術ではありません。この事実は、宮川先生がシークレットセミナーで語られた内容のひとつに過ぎませんが…

※専門医が解説した「腎エコー読影のポイント」

世の中にはさまざまなエコー教材があります。しかし多くの場合、腎臓エコーは「腹部エコーの中の一部位」として解説されており、腎臓だけを掘り下げて専門的に学べる機会はほとんどありません。

また、教えてくれる講師は、総合的な内科専門医か画像診断医であり、腎臓の専門医ではありません。

でも、猫が多く来院するようになり、腎臓病の診療技術の重要性が高くなっている今、もっと深く専門的な腎臓エコーの知識も必要だと思いませんか?

本教材の一番の特徴は、腎泌尿器科専門医である宮川先生が、専門医の視点から腎臓エコーを徹底解説した教材であることです。動画セミナーでは、国内で入手できるどの教科書にも書かれていない、本当に臨床に役立つ実践的な腎臓エコーを学べます。

「知っているかどうか?」だけで病変検出率が飛躍的にアップ!明日の臨床から、すぐに実践できます…

※犬猫の生命を左右する最重要ポイント

先生もご存じのとおり、病気の動物を救う上でもっとも大切なのが診断です。

獣医療において、診断こそが動物の生命を左右すると言っても、決して大げさではありません。

現在の獣医療では、病気さえ正しく診断できれば、何らかの治療はおこなえます。

たいていの疾患は根治できますし、たとえ難治性の疾患であっても高いQOLを維持する治療はできるはずです。

逆に、診断のステップで間違いがあれば、どれだけ最先端の治療をしても間違った治療にしかなりません。

このような診療では症状は改善せず、病気は進行してしまいますが…

※嘔吐・下痢の原因を正しく診断できますか?

嘔吐・下痢は、犬猫でもっともポピュラーな臨床徴候のため、多くのドクターが画一的なアプローチで診断しています。

しかし、経験や直感に頼った画一的なアプローチでは、診断を間違えてしまうこともあります。

急性の嘔吐・下痢症例であれば、数日様子をみているだけで回復するケースもあるでしょう。

ですが先生も、対症療法の反応が乏しい症例に悩まされた経験があるのではないでしょうか?

嘔吐・下痢の裏に隠れた緊急性の高い疾患を見逃してしまった結果、治療が遅れてしまい生命を落としてしまう犬猫も少なくありません。

このような不幸な犬猫を減らすには、どんな犬猫にも同じように画一的なアプローチで診断するのではなく、順序立てて体系的に嘔吐・下痢を診断できる必要がありますが…

※隠れた疾患も見逃さない嘔吐・下痢の診断アプローチ

本教材のテーマは、「ホームドクターのための嘔吐・下痢の診断アプローチ」です。

消化器疾患のスペシャリストである東京大学附属動物医療センターの中川先生から、嘔吐・下痢の鑑別、診断から治療まで一連のアプローチをわかりやすく学べます。

また、ホームドクターが取り組みやすいよう、「急性なのか慢性なのか?」「軽症なのか重症なのか?」など、分類ごとの初期対応を解説しています。

他にも、見逃しやすい疾患と対処法もくわしく学べますので、もっと自信をもって嘔吐・下痢の症例を診断できるようになります。

犬猫で一番多い臨床徴候だからこそ、先生も間違いのない診断アプローチを習得しませんか?

飼い主さんのこんな要望に応えられますか?

近年、ネットでさまざまな情報が簡単に得られるようになり、飼い主さんの治療に対する要望も多種多様なものになりました。

痛みのない治療がいい、副作用の少ない薬がいい、老齢なので手術はしたくないなど、その要望はどんどん高度化しています。

もちろん先生も、できる限り飼い主さんの要望に応えてあげたいと考え、寄り添った診療をしているはず。でも、少しだけ考えてみてください。

先生がこれまで学んできた西洋医学的治療では、正直、対応に困ってしまうケースもあったのではないでしょうか?

たとえば近年は、根治が難しい末期がんや難治性の疾患でも、高いQOL(生活の質)を維持する治療が求められています。

そのような症例に対し「何もできない」のは、きっと先生も悔しいと思います。では、どう対応すればいいのか?

そのアイデアのひとつとして、いま多くのドクターが注目しているのが…

「西洋医学と漢方薬の併用」です

先生は、漢方治療をどうお考えですか?もしかすると、西洋医学的治療に比べると何だか古臭い、エビデンスが乏しそう、即効性がなさそうなどのイメージをお持ちかもしれません。

事実、漢方治療をおこなっている獣医師は、まだまだ少ないのが現状です。しかし、人医療では、約9割の医師が日常診療で漢方を使用していると言われています。

でも、なぜ今、漢方治療が注目されているのでしょうか?その理由のひとつに、西洋医学では治療法がない疾患でも、漢方治療で改善が認められたケースがたくさん報告されていることが挙げられます。

つまり、西洋医学だけでは問題解決ができず壁に突き当たり、新しい治療法を探し求めた結果として、漢方治療が注目されはじめたのです。

「治療できないから」とあきらめず、西洋と東洋の良いところ取りの診療で動物の健康を守る姿勢は本当にすばらしいと思いますが…

「主訴別」に最適な漢方治療を学べる

近年、漢方治療をはじめとする東洋医学に興味をお持ちのドクターが増えていますが、いざ学ぼうとしても、途中でつまずいてしまう人も少なくないと聞きます。

その一番大きな理由は、わかりやすい入門教材がないことではないでしょうか?人医療も含めた東洋医学の教材であれば、たくさんの選択肢があります。

しかし、獣医療に落とし込んだ知識となると選択肢はとたんに少なくなってしまいます。

つまり、「帯に短しタスキに長し」といった教材が多く、これから本格的に東洋医学を学びたいドクターに最適な入門教材がなかったのです。

本教材は、このような問題を解決し、東洋医学に興味を持たれたドクターがつまずくことなく実践できることを目的に制作されました。

今回は、獣医東洋医学のスペシャリストである吉岡先生が、「東洋医学を治療に取り入れたいのなら、まずはこれだけできればOK」という内容をまとめてくれたもの。

東洋医学の考え方や診断手順、生薬と漢方薬の効果的な使い方、鍼灸治療など、吉岡先生のわかりやすい解説で学べます。

先生も、「西洋+東洋」の良いところ取りで、いま以上に患者満足度の高い診療ができるようになりませんか?

新人看護師に、安心して保定を任せられますか?

「それは、ちょっと怖いな…」と思われたはず。

先生もよくご存じのとおり、保定はとても奥が深い技術です。

負担をかけずに不動化するには、動物の種類をはじめ、大きさ、性格、健康状態などに合わせたテクニックが求められます。

ベテラン獣医師でさえ、暴れる、咬む犬猫に手を焼くことは珍しくありません。

日々の臨床に不可欠な技術でありながら、多くのドクターと看護師を悩ませる保定ですが、ある病院でこんな事例があります。

その病院には、どれだけ院長が教えても保定が上手くならない新人看護師がいました。

しかし、「ある方法」を知ったことで、わずか1ヶ月ほどでドクターが診察に集中できる安定感バツグンの保定ができるようになったのです。

いったい、どんな方法で保定をマスターしたのでしょうか?

極意習得の秘訣は「言語化」

たとえば、保定が不得意な若い看護師がいるとしましょう。

先生は、どうやって保定が上手くできない原因と解決方法を教えますか?

きっと先生は、丁寧に実演して看護師に教えるはず。

しかし、それでも看護師が理解できず、「なんでわからないんだろう?」「こうすればいいだけなのに」と感じたこともあると思います。

これは、多くのドクターが経験したことのある問題ですが、看護師が理解できないのにはちゃんと理由があります。

それは、獣医師と看護師では、経験が違うだけでなく、動物への理解といった前提知識にも大きな差があること。

とくに保定は言語化するのが難しい技術のため、先生が実践してみせたところで、看護師がやり方を言葉で理解できていなければ再現することが難しいのです。

「保定の神様」の技術を習得させる方法

本教材の最大の特徴は、「保定をわかりやすく言語化して学べる」ことです。

「技は見て盗め」といった職人の教え方では、技術の習得に数年かかるかもしれませんが、わかりやすい言葉とお手本で学べれば、たった1ヶ月で見違えるように上達します。

このような習得しやすく、再現性の高い教え方ができるのも、普段から倉敷芸術科学大学で教鞭をとられている村尾先生だからこそと言えます。

また、保定のセミナー講師も積極的に務められていますので、本格的に保定を学びはじめた看護師が間違えやすいポイントも熟知されています。

この動画セミナーは、「保定の神様」と呼ばれる村尾先生の保定技術を掘り下げて学べる、唯一無二の映像教材です。

約240分の大ボリューム!暴れる犬猫も一瞬で大人しくさせる「保定の神髄」をわかりやすく学べます。”

※明らかにされた神経病の事実…

2024年5月のことです。私たち医療情報研究所スタッフは広島県にいました。

その目的は、「たむら動物病院」の院長であり、神経病のスペシャリストである田村慎司先生を講師にお迎えした動画セミナーの撮影です。

和やかな雰囲気の中、撮影はスタートしました。

しかし、撮影が進むにつれ、私たちは驚きを隠せなくなっていました。

なぜなら、田村先生が語る内容を聞くと、神経病の診断・治療に対して抱いていたモヤモヤが吹き飛んだからです。

たとえば、「安易なステロイド投与は絶対に禁止」「神経学的検査は、正しいやり方と正しい解釈の方法を理解すれば、神経病が専門ではないホームドクターでも明日から実践できるほど簡単」など、これらは、講義で語られた内容の一部に過ぎません。

また、神経病が疑われる症例の中には、生命にかかわる緊急性の高い病気に罹患しているケースもあります。

このような動物を救うためにも、神経病診療を専門的に学ぶことが重要なのは、疑いようのない事実ですが…

※しかし、神経病を学べる機会はとても少ない

消化器や泌尿器、循環器などの病気と比べると、神経病を学べる専門書は少ないです。

「CTもMRIもない一次診療施設でも実践できる神経病診療」が学べるものとなると、その数はさらに少なくなります。

しかし、神経病を専門的に学ぶことの重要性は、先ほどもお伝えしたとおり。

決して、学ぶことを先延ばしにして良い診療技術ではありません。

※明日から実践できる「神経病の三本柱」

本教材は、神経を特に専門的に学んで来なかった獣医師が明日から神経病診療を実施するためのものです。

田村先生が提唱する「神経病の三本柱(①プロフィール、②DAMNIT-V分類、③観察、神経学的検査)」に沿った診察ができれば、今まで全く神経病診察の経験がなくとも正確な診断をつける確率が上がります。

また今回は、症例映像をたくさん使いながら学べるよう構成しました。

なぜなら、神経病は「目に見える病気」のため、症例映像をみながら学ぶことが重要になるから。

先生も、田村先生に神経病診療のコツを学び、神経病の犬猫をご自身の手で救えるようになりませんか?

※「不治の病」が治療できるようになりました

近年の獣医療の発展は目覚ましく、「難病」「不治の病」と言われてきた疾患も、次々と治療できるようになってきました。

たとえば、ひと昔前までリンパ腫(がん)は予後が悪く、治療法も限られていました。

しかし現在では、新しい治療薬や抗がん剤の組み合わせにより、治療成功率は大幅にアップしています。

糖尿病も治療の難しい病気の一つでしたが、今ではインスリンと食事管理により、罹患しても天寿を全うできる症例が増えています。

他にも、犬のクッシング症候群、猫の肥大型心筋症(HCM)、慢性腎臓病なども、以前は致命的とされることが多かったのですが、現在では、適切な治療によりコントロールできる病気になりました。

これは、本当にすばらしいことですよね。

先生もこれまで、次々に登場する新しい治療法を学び、たくさんの犬猫の生命を救ってこられたはずです。

では先生は、近年、新しい治療薬の開発により「死亡率99.9%」と言われてきた難病が治療できるようになったことは、ご存じでしょうか?

その病気とは…

※FIP(猫伝染性腹膜炎)です

ほとんどの猫の体内には、猫腸コロナウイルス(FECV)が存在します。

このウイルスが突然変異することで引き起こされるのが、FIP(猫伝染性腹膜炎)です。

FIPは、若齢の猫に多くみられる病気で、ほとんどの症例が2歳までに発症します。

その発症要因はストレスとも、FeLV/FIV感染とも言われていますが、現在のところ、まだよくわかっていません。

FIPと診断されるパターンの多くは、元気食欲の低下が対症療法で改善しない猫を詳しく検査したところ、腹水や肉芽腫がみつかり判明するケースです。

これまでFIPは「死亡率99.9%の難病」と言われ、愛猫がFIPと診断されることは、飼い主さんにとって「死の宣告」を受けたも同然でした。

しかし近年、人間の新型コロナウイルス(COVID-19)治療薬として開発されたモルヌピラビルが有効であると報告され、FIPが完治した猫が続出中。

猫の診療に力を入れている動物病院が、次々とFIP治療を提供しはじめているのです。

※「52の症例解説」でFIP治療戦略を完全マスター

この動画セミナーの講師である片山先生は、国内では数少ないFIP治療を専門とするドクターのお一人です。

FIPがまだ「不治の病」と言われていたころから積極的に向き合い続け、試行錯誤をくり返しながら治療手順を確立してきました。

今回、先生が学べるのは、これまで1,000を超えるFIP症例の診療に携わってきた片山先生が、「こうすれば、FIP症例の80%以上は完治できる」という、具体的な治療手順をまとめてくれた貴重な知識です。

本教材では、3タイプのFIP(ウェット、ドライ、混合)の基本と安全かつ効果的な治療薬の使い方を学んだあと、52症例の解説をみながらFIP治療戦略のマスターを目指します。

先生も、FIP治療戦略を学び、他院では治療できない猫を救えるようになりませんか?

※咬む、暴れる犬猫に、どう対応すべきか?

たとえば、保定できないほど大暴れする犬が来院したとき。

先生は普段、どんな対応をしていますか?多くのドクターが選択するのは、力で無理やり押さえつける、できる範囲で診察を終わらせるといった方法です。

もしかすると、先生も同じような対応をしているかもしれません。

しかし、この対応ではどうしても丁寧な検査ができないケースも出てきます。

最適な対応方法を考え抜いた結果、「本来は必要だった検査を一つ減らした…」といったお話を聞くことも少なくはありません。

もしその判断が、誤診や疾患の見落としの原因となったとしたら?病気の進行に気づけず、治療ができない状況を作ってしまうとしたら?

これらは、決して特殊なケースではありません。

動物病院で問題行動を起こす犬猫に対し、適切な対応方法を知らずにいる病院では日常的に遭遇する「事実」なのですが…

※でも、問題行動は「飼い主さんの責任」でしょ?

もしかすると、こうお考えかもしれません。

たしかに、飼い主さんが愛犬愛猫にとって適切な対応ができていないことが問題行動の原因となっているケースは多々あります。

ですから、「問題行動は飼い主さんの責任だ」と考えるドクターも少なくありません。

この考え方を「間違いだ」と否定するつもりはありません。

しかし、愛犬、愛猫の問題行動を治そうと努力する飼い主さんもたくさんいることも、また事実です。

本当に残念なのは、どれだけ治したい気持ちがあったとしても、彼らがネットで手に入れるほとんどの情報はエビデンスのない、質の低いものである可能性が高いということ。

そのような方法では、多くの場合、犬猫の問題行動は改善できないでしょう。

つまり、「何とか問題行動を治し直したいけれど、自分の力ではどうにもならない」と苦しみ、病院に連れていくのが怖いと悩み続けている飼い主さんもたくさんいるのですが…

※今日からできる「動物病院での問題行動の簡単な直し方」

動物病院で問題行動を示す犬猫は、たとえ病気で来院しても十分な検査ができないことがあります。

その結果、誤診や疾患の見落としが生じるケースも少なくないと聞きます。

でも、少し考えてみてください。犬猫が咬む、暴れるという問題行動を起こすのは、先生が嫌いだからではありません。

恐怖、不安に対する自衛行動の一つでしかないのです。

人間ですら、採血で注射を刺されるのは怖いものです。

それが、言葉も通じない、注射の理由もわからない犬猫なら、自分を守ろうと暴れるのは当然かもしれません。

でももし、ほんの少しだけ院内の環境を変える、カラーの付け方を変えるなどのちょっとした工夫で犬猫の恐怖心を取り除き、問題行動を改善できるとしたら?

それで、必要な検査を丁寧に実施でき、来院した犬猫の生命を救える可能性が上がるとしたら?

この動画セミナーでは、「獣医行動学」に基づいたエビデンスのある犬猫の問題行動への対応方法をわかりやすく学べます。

先生も、動物病院でみられる問題行動の対応方法を学び、十分な診療が受けられずにいる犬猫を救えるようになりませんか?

※先生は、猫のHCMを早期発見できますか?

肥大型心筋症(HCM)は、猫でもっともポピュラーな心疾患の一つです。

海外の論文をみると、9歳以上の猫の29.4%がHCMに罹患するという研究報告もありますが、5歳未満の若齢で罹患するケースも多くみられます。

HCMが進行すると、肺水腫や血栓症などの重篤な合併症のリスクが高くなるため、早期の発見、治療が何よりも重要です。

しかしこの病気が厄介なのは、罹患した猫の約8割が「無徴候」であること。

犬の心疾患であれば、発咳や運動不耐、呼吸促迫など、明らかな臨床徴候があります。

もし、高齢の小型犬で心雑音が聴取されれば、先生もすぐに心疾患を疑うはずです。

しかし猫の場合、心雑音すらないケースも多く、症状からHCMを疑うのが難しいため、見逃してしまうケースも少なくないのです。

※「猫の循環器」を専門的に学んだことがないなら?

この動画セミナーで語られる内容は、とても重要です。

なぜなら、循環器のスペシャリストである日本獣医生命科学大学の鈴木亮平先生が、「猫の循環器診療」をわかりやすく教えてくれるから。

心エコーはもちろん、循環器における犬と猫の違い、診断と治療のポイントなど、「知っているだけ」で猫の心疾患を早期発見し、適切な治療ができる診療テクニックをたくさん学べます。

猫の循環器を専門的に学んだことのない先生は必見の内容ですが…

※「7ルール」で猫の心疾患を早期発見、治療できる

本教材には、他の教材にはない特徴があります。

それは、猫の循環器診療をわかりやすく学び、その知識をすぐに臨床に活かせるよう、「7ルール」に沿って鈴木先生が解説してくれていること。

ですから、色々と小難しい知識を頭に詰め込む必要はありません。

猫の循環器は、まずこの「7ルール」を覚えるだけでOKです。

7つのルールは、「知っているかどうか」だけで猫の診断をスムーズにできたり、治療の間違いを防げる大事なポイントです。

また、猫の心疾患の診断に必須の「心エコー」も、鈴木先生のライブオン解説をみながら学べます。

猫の飼育頭数が犬を上回った今こそ、先生も「猫の循環器診療」を専門的に学んでおきませんか?

※慢性腎臓病(CKD)の診療に自信がありますか?

高齢猫の死亡原因の第1位は、「慢性腎臓病(CKD)」です。10歳以上の猫の30~40%、15歳以上になると81%の猫が罹患するとの研究報告もある、猫の宿命とも言える病気です。

日常臨床で遭遇する機会も多い病気ですので、もちろん先生も、これまでにCKDの診療技術を学んでこられたと思います。

では先生は今、自信をもってCKDの診療ができていますか?

CKDには、世界標準とされる「IRIS CKDガイドライン」があります。

犬猫のCKDの診断、ステージング、治療推奨がまとめられていますので、きっと先生も参考にされていると思います。

しかし、ガイドライン通りに診断、治療をしても病気がどんどん進行してしまうケースも多いと聞きますが…

なぜ、ガイドライン通りの治療が奏功しないのか?

「ステージ2の猫に療法食を与えたら、高カルシウム血症になってしまった」「リン吸着剤を投与しても、なぜか血中リン濃度が低下しない」「皮下補液をしても、思うように脱水が改善しない」など、先生はこんな経験はありませんか?

これらは、CKD治療で多くのドクターが経験するトラブルです。

でも、なぜガイドラインで推奨される治療をしても、上手くいかないケースが多いのでしょうか?「わかったつもり」で、正しく実践できていない可能性も考えられるでしょう。

しかし、正しく実践しても改善しないケースもあるのです。

それは、数年ごとにアップデートされるガイドラインの治療推奨を知らないまま古い治療をしたり、基礎となる腎疾患の治療ができていないケースです。

最新のCKD診療にアップデートしませんか?

本教材のテーマは、「慢性腎臓病(CKD)2024アップデート」です。

最新の治療法を取り入れたいけれど、なかなか勉強する時間を作れない先生のため、「ホームドクターが押さえておくべき最新情報」を宮川先生がわかりやすく解説してくれます。

約2時間の動画セミナーでは、2023年に改定されたIRIS CKDガイドラインの変更点はもちろん、「どうやって臨床に落とし込めばいいのか?」、その具体的な方法もお伝えします。

また、ガイドラインでは言及されていない「基礎となる腎疾患がある症例への対応」も、宮川先生のわかりやすい解説で学べます。

「わかったつもり」で終わらせず、「実践できる」ところまで丁寧に解説していますので、高いQOLを維持しながら、いま以上にCKD症例の生存期間を伸ばせるようになります。

動画セミナーで語られる内容を「知っているかどうか?」で、CKD症例の生存期間は大きく変わります…

※こんなことを聞いていいのかわかりませんが…

2024年2月上旬のことです。

私たちは、獣医歯科のエキスパートである戸田功先生と新しい教材の打ち合わせをおこなっていました。

いつもと変わらず、笑顔のたえない戸田先生。

4作目となる今回の教材の打ち合わせも、和やかな雰囲気で進みます。

その日の打ち合わせでは、「歯科を学びはじめたドクターは、どんなことを知りたいだろうか?」「日々の臨床で、どんなことに困っているだろうか?」など、さまざまな内容を話し合いました。

そして、ひと通りのアイデアも出揃ったころ、私たちは、ずっと戸田先生に聞きたかった「こんな質問」を投げかけてみました。

※戸田先生は、治療で後悔した経験ってありますか?

戸田先生は少し考えたあと、「それは、たくさんあるよ」とおっしゃい、こんな話をしてくれました。

『たとえば、歯科治療をはじめたころは「治療のタイミング」が重要なんて考えもしなかったよね。乳歯遺残の症例に少し様子を見ようって言ったら、治せなくなっちゃって…』

『抜歯にも、よく悩まされたね。抜歯したところが治らないとか、抜歯のときに顎を折っちゃったとか。今だからわかるけど、間違った治療をしたこともあったよ。』

戸田先生の言葉からは、「もし、タイムスリップできるなら、若いころの自分に正しい治療法を教えてあげたい」といった思いも伝わってきました。

事実、過去の経験を聞かせていただいたあと、「僕はたくさん失敗してきたけどね」と前置きしてから、戸田先生はこうおっしゃいました。

※「若いドクターには同じ失敗をして欲しくない」

本教材は、戸田先生のこんな思いが詰め込まれた特別な教材です。

約4時間の動画セミナーでは、戸田先生が歯科治療を学びはじめたころに失敗した経験や、上手くいかずに困った経験などをもとに、「症例解説」の形でその攻略法をズバッと教えてくれます。

症例解説の形をとったのは、「若いドクターには同じ失敗をして欲しくない」という戸田先生の思いを一番伝えやすい形だからです。

また、この動画セミナーは、歯科治療の最新知識を学ぶだけのものではありません。

日々の臨床の中で、「どう対応すればいいのか?」と悩む歯科症例が来院したときに、解決方法をパッと引き出せる辞書のような使い方もできる「永久保存版」とも言える歯科症例集です。

大学の授業や教科書では学べない、獣医歯科の貴重な知識を約4時間でわかりやすく学べます。

※「弁膜症治療」を学ぶドクターが増えていますが…

近年、弁膜症治療の重要性がますます高まっています。

先生も、日々の臨床で僧帽弁閉鎖不全症(MR)や粘液腫様僧帽弁疾患(MMVD)を診断するケースが増えたと感じているのではないでしょうか?

日本で人気の高いチワワやトイプードル、マルチーズなどの小型犬は、弁膜症の好発犬種であることが知られており、心疾患は小型犬の死亡原因の第1位は心疾患です。

高齢犬ほど発症率が高くなりますので、長生きの犬が増えている今、弁膜症の診療技術は「全獣医師必須である」といっても、決して大げさではありません。

犬と飼い主さんのQOLを維持するためにも、また、発見が遅れてしまい重症化する犬を減らすためにも、弁膜症を学ぶことは重要ですが…

※「どう治療すればいいのか?」

先生は、こう悩んだ経験はありませんか?

弁膜症は、症例数の多いとてもポピュラーな心疾患であり、ACVIM(米国獣医内科学会)ガイドラインに沿って治療をおこなうのが一般的です。

しかし、ガイドラインが治療に必要な知識を100%すべてカバーしてくれるわけではありません。

また、重症度や基礎疾患の有無により推奨される治療方法も異なるため、

「今すぐ治療をスタートするべきなのか?」「とりあえず、ピモベンダンを投与すればいいのか?」「いきなり急変しないだろうか?」

など、自信を持てないまま弁膜症を治療しているドクターも多いと聞きます。

薬剤の選択はもちろん、投薬のタイミングや用量などを間違えると、症状を悪化させたり、突然死の原因となることもあります。

だからこそ、常に情報をアップデートし続け、間違いのない治療をおこなうことが重要なのですが…

※ガイドラインの枠を超えた「最新の治療戦略」

本教材では、ACVIMガイドラインに「+α」することで、いま以上に弁膜症の治療成績をアップする方法を学べます。

しかしこの方法を活かすには、ACVIMガイドラインを理解し、ガイドラインに沿った治療ができることが前提となります。

最初のガイドラインは、2009年に発表されましたが、そのあと2019年に大幅に治療戦略を変更した改定版が発表されました。

ですから、「2009年版は勉強したけれど、2019年度版はまだ目を通せていない」という先生もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、2009年度版と2019年度版のACVIMガイドラインを比較しながら、MRのステージAからDまでの各ステージごとの治療戦略を、青木先生のわかりやすい解説で学べるよう構成しました。

さらに、ACVIMガイドラインには書かれていない「弁膜症の治療成績をアップさせる秘訣」を青木先生のわかりやすい解説で学べます。

症例数の多い弁膜症だからこそ、間違いのない「最新の治療戦略」を学んでおきませんか?

※ 時間のかかるエコーをもっとスピーディーに

今さらエコーのメリットをご説明するまでもないかもしれませんが、無麻酔、非侵襲的、リアルタイムに描出という3つは、他の検査にはない大きなメリットですよね。

今やエコーは、小動物臨床において、もっとも重要な検査ツールの一つと言っても、決して大げさではありません。

しかし、まったく問題がないわけではありません。

たとえば、「キレイな画像を描出できない」「描出したい臓器をすぐに探し出せない」などは、エコーを学んでいる獣医師なら、誰もが経験する悩みです。

思いどおりに画像を描出できなければ、当然、それだけ多くの時間がかかることになります。

でも実は、ちょっとしたコツさえ掴めば、腹部エコーはもっとスピーディーに実施でき、気軽にスクリーニングに活用できる検査になるのです。

※ スクリーニングに使いこなせると、どんなメリットがあるのか?

腹部エコーをスクリーニングに使いこなせるメリットは、たくさんあります。

たとえば、「より質の高い健康診断ができる」ことは、近年増えている健康意識の高い飼い主さんに喜ばれるメリットです。

また、犬猫の長寿化が進む今、「重大な疾患を早期に発見できる」メリットは見逃せません。

他にも、スクリーニング検査にどんどんエコー検査を実施することで、エコー技術も上達していきます。

エコー技術が上達すれば、今よりも短い時間で、より多くの情報が得られるようになりますので、診断精度も飛躍的にアップするはずです。

そこで今回、多くの一次診療施設の診療をサポートしている「獣医画像診断サービス」の代表を務める竹内充彦先生を講師にお招きし、腹部エコーをスクリーニングに使いこなすスピーディーなエコー検査の秘訣を教えていただきます。

※ 竹内先生に腹部エコーを学ぶべき「3つの理由」

理由① とにかく早い!(約15分でスクリーニング)

毎回エコー検査に時間がかかっていたのでは、スクリーニングに活かすのは難しいですよね。できる限り短時間で、ひと通りの腹部エコーができるのが理想です。そこで、先生に学んでいただきたいのが、竹内先生のエコー技術です。竹内先生のエコー技術は、とにかく早い。竹内先生は、副腎や膵臓などの見えにくい臓器も一つひとつ丁寧に描出した上で、スピーディーなスクリーニングをおこなわれています。

理由② まわりへの負担が少ない!

腹部エコーでたびたび遭遇する問題が、犬猫がおとなくしてくれないこと。検査時間が長くなってしまい、保定する看護師の集中力が切れ、犬猫が動きだしてしまう…なんていうこと、先生はありませんか? そのため、エコーを当てる時間を短くすることは重要なポイントです。竹内先生は腹部エコーのときに毛刈りをしないことが多いそうです。その場合、ゼリーではなくアルコールスプレーを用いてエコーを実施されます。竹内先生の腹部エコー技術を学べば、まわりへの負担を減らせる上、短い時間で多くの情報が得られるようになります。また、体毛がある場合のエコーの当て方のコツもご紹介します。

理由③ 他では学べない臓器のエコーも学べる!

今回の教材には、精巣、卵巣、子宮の超音波検査も収録しています。近年は未避妊、未去勢の症例が少なくなっているため、精巣、卵巣、子宮をターゲットにした超音波検査を学べる機会はほとんどありません。卵巣や子宮はみる機会が少ないと思うかもしれませんが、まれにいる子宮蓄膿症が疑われる症例が来院したときは、エコーを当てる必要があります。今回は、他では学べない精巣、卵巣、子宮の超音波検査も、竹内先生のデモンストレーションをみながらわかりやすく学べます。

先生も、スピーディーに腹部エコーをおこない、スクリーニングに活用しませんか?

※これって、失神?てんかん?

想像してみてください…住宅街にある、小さな動物病院に9歳のトイプードルが来院しました。飼い主さんに聞いてみると、呼吸がハーハー荒くなり、突然、パタリと倒れ込んでしまったとのこと。

ひと通りの検査を終えた獣医師は、その結果から「てんかん」を疑いました。しかし、抗てんかん薬(フェノバルビタール)を投与した後も、てんかんと思われる発作はまったく消失しません。

困った獣医師は、専門の二次診療施設を紹介することにしました。そして、二次診療施設で検査をおこなった結果、この症例は、てんかんではなく失神を起こしていたことがわかったのです。

※先生ならどうしますか?

今お話したのは、想像上の話です。しかし、こんな話をしたのには、ちゃんと理由があります。それは、失神とてんかんの鑑別に苦慮するケースは、決して少なくないことを知ってもらうためです。

また、失神やてんかんを飼い主さんの視点から考えてみてください。失神やてんかんは、一時的な意識の消失を伴います。見た目にも明らかに異常が生じているため、「このまま死んでしまうのではないか」とパニックになる飼い主さんもいらっしゃいます。

そんな飼い主さんの不安が大きい問題だからこそ、正しく診断、治療できれば、飼い主さんの信頼も一段と厚いものになるのではないでしょうか。

※失神を疑う症例に対する

「3つのポイント」

今回、先生が学べるのは、失神を疑う症例へのアプローチです。誤診を防ぎ、スムーズに診療をおこなうポイントは大きく3つあります。

それは、①飼い主さんの言うことを鵜呑みにしないこと、②失神とてんかんの鑑別ポイントを知ること、③失神を生じる代表的な疾患を知ることの3つです。

また症例の中には、画像診断で顕著な異常がなくても失神を起こす場合もありますので、たくさんの症例に学ぶことも重要です。

この教材では、各ポイントや実際の症例をアメリカ獣医内科学会心臓病専門医である藤井先生のわかりやすい解説で学べます。

藤井先生に学び、自信を持って失神を疑う症例に対応できるようになりませんか?

※「そんな短期間で習得できるの…?」そう思うのはわかります。でも…

「腹部エコーの描出と診断が30日でできるようになる、無理じゃない?」

そう思われたかもしれません。

しかし、根拠なくお伝えしているわけではありません。これは、今回ご紹介する「腹部エコー完全習得ガイド~胆道系、副腎、膵臓、尿路~」の講師、福島隆治先生のインタビューでおっしゃったことなのです。

Q:この教材で学習すれば、エコーで胆道系、副腎、膵臓、尿路の描出はどれくらいできるようになりますか?

A:1ヶ月以内にはできるのではないかと思います。副腎であれば1週間でいけると思います。

※ 腹部エコーの課題や悩みは多い…

今回の教材を制作するために獣医師の方々にアンケートを取りました。すると…

「臓器を描出できない」

「プローブを同じ位置で固定できない」

「検査に時間がかかる」

「個体により描出が難しい臓器がある」

などなど…

30名以上の先生から腹部エコーに関する課題や悩みを回答いただきました。

これらのアンケート結果を福島先生にお伝えして、課題や悩みが多かった臓器、尿路(尿管、尿道etc)、副腎、胆道系、膵臓に絞り、各臓器の描出テクニックと疾患の診断をテーマにして私たちは教材を制作しました。

各臓器の異常所見とその特徴、診断のポイント、各臓器の描出テクニックを実技映像も見ながら学べる内容となっています。

※ コロナで実習になかなか参加できないからこそ…

「エコー図検査は映像だけで習得するのは、難しい…」という声をもらうことがあります。当然、実習で手取り足取り指導していただいた方が習得できる可能性は高いでしょう。

弊社でも積極的な実習を開催したいのですが、コロナ状況の先が読めないため、なかなか積極的な開催に踏み切れないのが現状です。ですので、このような状況を踏まえて実習に参加しているかのような教材にしました。

この教材を学習して、腹部エコー技術を習得すれば、先生の診断スピードが増します。診療に迷うことが少なくなり、結果的に動物の治療期間の短縮に繋がります。

先生をはじめ、動物にとっても、飼い主さんにとっても、メリットしかありません。

教材に収録されている内容の一部をご紹介すると…

▼ブレット部分(枠内に箇条書き)

※もっと心エコーを使いこなしたい先生へ

近年、大きな注目を集めている心エコー。無麻酔、非侵襲的に検査でき、リアルタイムに多くの情報が得られるなど、多くのメリットがある検査法です。

今では、犬の粘液腫様僧帽弁疾患や猫の肥大型心筋症の診断には、心エコー図検査が必須といっても決して大げさではありません。

しかし、せっかく導入した心エコーを上手く使いこなせずにいる先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

たとえば、「キレイな画像が出せない」「各項目の数値が異常なのかわからない」などは、多くの先生が抱える悩みですが…

※なぜ、心エコーの数値の判断に悩むのか?

その答えはシンプルです。なぜなら多くの先生が、「心エコーは心エコー、病気は病気」のように、別々のテーマとして学んでしまっているから。

その結果、心エコーで数値は取れる。でも、「この病気の評価には、どの数値が必要なのか?」「どの項目を見れば良いのか?」という問題を抱えてしまうのです。

この問題を解決するには、病気と見るべき項目を合致させる必要があります。こう聞くと、何だか複雑に感じるかもしれませんが、ご安心ください。

なぜなら、全部の数値を測定しなくても、「この病気なら、優先的にこの項目を見れば良い」という一定の基準があるからです。

※日常診療でよく遭遇する疾患を徹底解説

今回の教材は、心エコーの基礎から学べます。使用するプローブの選び方や持ち方、操作方法、心エコーの画質調整や保定のポイント、病態評価に必要な断面の出し方などの基本も、掘り下げてくわしく解説しています。

なぜなら、基本を正しく実践できなければキレイな画像が描出できず、測定に誤差が生じるだけでなく、間違った評価をしてしまうからです。

また、今回解説する疾患は、犬の粘液腫様僧帽弁疾患(MMVD)と猫の肥大型心筋症(HCM)の2つです。

これらは、日常診療でよく遭遇する疾患ですので、学んだ内容をすぐに活かすことができます。ぜひ先生も、新実先生から心エコーを病態評価に活用するコツを学んでください。

先生も、今お使いの心エコーを診断だけでなく、一歩踏み込んだ病態評価にも活用できるようになりませんか?

※ こんな経験はありませんか?

住宅街にある小さな動物病院の話です。

ある日、9歳のミニチュアダックスが「ふらつき」を主訴に来院しました。

飼い主さんに詳しく話を聞いてみると、1週間ほど前から下痢をしており、食欲も低下していると言います。

原因を調べるため、その先生はひと通りの検査をおこないました。

すると、血液検査の結果から、患者さんは貧血状態にあることが認められました。

その先生は、免疫異常の多いダックスであること、食欲の低下とふらつきがあることから「免疫介在性溶血性貧血」と診断し、ステロイドを投与することにしました。

しかし、数日が経過しても、患者さんの状況は改善せず、その先生は頭を抱えてしまいました。

※ 「とりあえず」の診療はリスクしかありません

たとえ話ではなく実はよくあります。

このように十分な検査もおこなわないまま、貧血の患者さんが「免疫介在性溶血性貧血」と診断されるケースは、決して珍しい話ではありません。

しかし、ひと言で「貧血」と言ってもその原因疾患はさまざまです。

中には生命にかかわる重篤な疾患もあるため、誤診は生死を左右します。

また、原因疾患によって使用する薬剤も異なるため、正しい診断のもと治療をおこなう必要がありますが…

※ 貧血の診断精度を確実にする方法

貧血の診断精度と治療成績を上げるには、大きく3つのポイントがあります。

1つめは、貧血の3つの分類と診断の優先順位を理解すること。

いきなり膨大な原因疾患を考えるのではなく、まずは小分けにすることが重要です。

2つめは、鑑別診断リストの作り方を知ること。

頭が混乱するのを防ぎ、正しい診断にたどり着くには、このスキルが欠かせません。

3つめは、疾患ごとの適切な治療法を知ること。

疾患ごとに使用する薬剤も変わりますので注意が必要です。

貧血の診断は、きちんと手順を守っていれば、確実にできるはずです。

本教材は、貧血の原因疾患の診断と治療法を網羅した初の映像教材です。

DVDの内容をしっかり理解し、手順を守って血液検査をおこなうことで、99%正確な診断を行うことを目指します。

どんな貧血がきても困らない、そんな資料を手元に置いておきませんか?

※ 猫の心筋症の見落としをゼロに近づけるには?

先生もご存じのとおり、心筋症は猫でもっとも多い心疾患です。

猫の心筋症の約2/3は肥大型心筋症が占めており、ある調査では9歳以上の猫の29.4%が肥大型心筋症であると報告されました。

心筋症は、ほとんど初期症状を示さないため健康診断では見つけにくく、重症化してからようやく発見されるケースも少なくありません。

心不全を発症した猫の予後は長いとは言えないため、心筋症は早期の発見、治療が何よりも重要になります。

そして、心筋症の診断に必須となるのが、心エコー図検査なのですが…

※ 猫の心エコー図検査に苦手意識はありませんか?

猫は犬とは違い、体格のわりに心臓が小さい生き物です。

そのため、「ここが心臓かな?」とプローブを当ててみても、そこに心臓がなかったり、肋骨や肺でマスクされることがあります。

また、落ち着きがなく、押さえられるのが嫌になるとすぐに動いてしまうため、スムーズに検査が進まないことも少なくありません。

結果的に、30分以上かかることも珍しくないため、「犬の心エコーはできるけど、どうしても猫は苦手」という先生もたくさんいらっしゃいます。

でも実は、検査のポイントを押さえれば、30分以上かかっていた猫の心エコー図検査を、わずか10分で終わらせることができるんです。

※ 心エコー図検査を10分で終わらせる方法

猫の心エコー図検査を10分で終わらせるポイントは、大きく3つあります。

1つめは、猫が動いたときにサッと合わせられる「保定とポジショニングの微調整」。

2つめは、猫の小さな心臓を捉える「繊細かつダイナミックなプローブ操作」。

そして3つめは、記録と計測を分けて検査することです。

この3つをマスターすれば、血液検体を回している間にサッと心エコー図検査を終了させ、血液検査のデータと合わせ、まとめて飼い主さんに説明することも可能になります。

先生も、「猫に特化した心エコー図検査の技術」を学び、心筋症の見落としを限りなくゼロに近づけませんか?

本物の猫をモデルに実習形式で学べる!先生も、ストレスのない猫の心エコー図検査をマスターしませんか?

※ 獣医師の実力に大きな差がつく診療科目

先生は眼科診療に自信がありますか?

これまでの大学教育では、眼科は外科や内科の一部として扱われてきました。

しかし、5年ほど前にはじめてカリキュラムに「眼科学」が組み込まれました。

そのため、眼科診療をしっかりと学んだ先生もいれば、教科書の中のごく一部でしか学ばなかったという先生もいらっしゃいます。

つまり、全科目の診療が求められるホームドクターの間でも、「系統的に眼科診療を学んだかどうか」で大きな差がつく診療科目と言えます。

※ こんなリスクの高い診断をしていませんか?

たとえば、眼が赤く腫れた犬が来院したとしましょう。

先生は、どのように検査をおこないますか?

まずは、じっくりと眼球や歩き方を観察するはずです。

しかし、眼が赤く充血していること以外に異常がみられなければ、結膜炎という診断に落ち着かせるのではないでしょうか。

とりあえず消炎剤や抗生剤で様子を見るという先生も少なくありません。

もしかすると、先生もこのような診療をしていませんか?

これは、極めてリスクが高い診療であると言えます。

なぜなら、眼の充血は結膜炎ではなく、緑内障やぶどう膜炎など、失明にいたる重篤な疾患の可能性もあるからです。

※ 眼科診療の苦手意識を克服しませんか?

今回の教材テーマは、「ホームドクターのための眼科診療」です。

これから眼科診療をはじめたい先生はもちろん、順序立てた眼科検査のやり方を学びたい先生や、眼科診療に苦手意識をお持ちの先生に向けた内容となっています。

そのため、セミナーや勉強会ではなかなか質問しにくいような眼科診療の基礎から、検査機器の使い方、一連の検査の手順まで、わかりやすく解説しています。

ホームドクターのための眼科診療ですので、専門診療で使われるような高額な検査機器や特殊な機材は必要ありません。

安価な最低限の検査機器さえ揃えれば、明日から実施できる内容です。

先生も、順序立てた眼科検査のやり方を学び、眼科診療の苦手意識を克服しませんか?

ホームドクターが知っておくべき眼科診療のポイントと、長谷川先生の検査デモンストレーションを収録しました

※ ついつい、やっていませんか?

獣医療の中でも、整形外科は特に専門性の高い分野です。

実際、ある程度の経験をお持ちでも、整形外科疾患に苦手意識のある獣医師の先生は多くいらっしゃると思います。

跛行の犬が来院されたときなど、ついつい「痛み止めを打って様子を見ましょう」「レントゲンを撮ったけど、異常はないから大丈夫」といった診療をされているかもしれません。

でも、考えてみてください。

このような診療は症状に改善が見られなかった場合には飼い主さんに余計な経済的負担を強いるばかりか、患者さんにも余計な保定などのストレスを与える可能性があります。

また、先生にも余計な労力や時間、被爆のリスクがありますので、3者にとってマイナスとなる可能性があります。

※ 10年先も地域から愛される病院にしたいなら?

もし先生が真剣にこうお思いならば、整形外科疾患の診断精度を上げることは有用かもしれません。

中高齢の動物ほど整形外科疾患を生じやすいことからも、この伴侶動物高齢化時代の中、ますます必要となることが予想されます。

「でも、どうすれば診断精度を上げられるのか?」とお思いかもしれません。

ご安心ください。

今回お伝えする方法ならば、特別な道具を必要とすることなく、意識して実践していただくことで、跛行診断の精度の向上が期待できます。

※ 3ステップで跛行診断の精度を上げる方法

一戸先生が実践する跛行診断は、①鑑別疾患リストの作成 ②整形外科学的検査の実施 ③特殊検査の実施、これらの3ステップでおこなわれます。

中でも重要になるのが、整形外科学的検査でおこなう「体系的に順序立てられた触診」です。

多くの獣医師の先生は、体系立てられた手順の触診を学ばれた経験がないかもしれません。

ですが、正確な診断をするうえで、触診は問診、視診とならんで重要な検査法であるのは言うまでもありません。

歩様や姿勢の観察から疑わしい原因を考えたときも、その原因を裏付ける触診ができれば見落としを減らせる可能性があります。

先生も体系的な触診を学び、跛行診断の精度向上を図ってみてはいかがでしょうか?

一戸先生による手技のデモを見ながら、「体系的な触診」をマスターできます

※1秒を争う場面で適切な対応ができますか?

獣医療の現場では、1分1秒をあらそう救急対応が必要な場面があります。たとえば、肺や胸腔、気道などの異常による「急性呼吸器疾患」はそのひとつです。

慢性の呼吸器疾患であれば、基本的にゆっくりと進行するため、「どう治療するか」を考える時間があります。しかし、急性呼吸器疾患はそうはいきません。

特に新規発症の患者は突然呼吸が苦しくなり、急に命を落とす危険もあるため、迅速な対応が求められます。これは救急医に限った話ではありません。

重症の急性呼吸器疾患で来院する患者は多いので、一次診療施設にも適切な対応が求められているのです。

※ホームドクターがやりがちな間違いとは?

一次診療施設に、急性呼吸器疾患の患者が来院したとき。多くの獣医師がやりがちな間違いがあります。

たとえば、「この子が苦しんでいる原因は何だろう?」「まずはその原因を検査しなくては」と考え、薬剤投与や検査を優先してしまうこと。

急性呼吸器疾患のアプローチで最優先すべきは、「生命の危険があるかどうか」を探ることです。呼吸を苦しくしている原因の究明は、それからでも遅くはありません。

※もっと救える生命を増やしたいと思いませんか?

目の前に救える生命があるのなら、どんなことをしてでも助けたい。きっと先生も、こう思い日々の診療をおこなっているはずです。

しかし、急性呼吸器疾患の重症症例を前に何をして良いのかわからず、ただ酸素室を見守っている自分に歯がゆさを感じた経験もあるかもしれません。

この映像教材では、一次診療施設で実践できる救急医のアプローチがわかりやすく学べます。先生も、正しい人工呼吸管理をマスターし、もっと救える生命を増やしたいと思いませんか?

実際の症例をみながら、救急医療における人工呼吸管理がわかりやすく学べます

※先生は、犬のリンパ腫診療に自信がありますか?

リンパ腫は、犬に多くみられる病気です。発生頻度が高い腫瘍であり、犬の腫瘍全体の7~24%を占めています。

10歳ごろの発症率が一番高いとされていますが、若齢の犬でも発生することがあります。

また、ゴールデン・レトリバー、ボクサーなどが好発品種として知られていますが、他の品種でも発生します。

つまり、何歳でも、どの犬種でも発症する可能性がある厄介な病気なのですが、先生は、リンパ腫の診療に自信をお持ちでしょうか?

もし先生が、リンパ腫の治療で予想外の経過に悩んだ経験があるのなら、この教材はとても重要になります。

※飛躍的な進歩を遂げた「犬のリンパ腫の診療」

先生は、犬のリンパ腫に関する学会論文が、1年でどれくらい発表されているのかご存じですか?実は、年間100以上も発表されているのです。

獣医療において犬のリンパ腫の治療はそれだけ注目度が高く、診療ノウハウも進歩している分野であると言えます。しかし、最新の診療ノウハウを学ぼうと思っても、年間100以上も発表される学会論文すべてに目を通すのは大変なはず。

日々の診療で忙しく、他にも学ぶべき内容がある先生は時間の確保も難しいことでしょう。そこで今回、先生のリンパ腫の診療ノウハウを約3時間でアップデートできる教材をご用意しました。

※リンパ腫のタイプごとに適切な治療を選択

今までは予想外の経過をたどることもあったリンパ腫治療ですが、研究が進んだ結果、タイプごとに適切な治療をすることで、経過予測の精度が高くなりました。

最新のリンパ腫診療を学ぶメリットは、患者のQOL向上だけではありません。経過の予測ができれば、飼い主さんへのインフォームドコンセントにも役立ちますので、貴院への信頼も厚いものになるでしょう。

ぜひ先生も、犬のリンパ腫を最新のものにアップデートしてください。

多数のオリジナル写真とイラストで、最新のリンパ腫診療がわかりやすく学べます

多飲多尿の犬や猫。遭遇する機会の多い症状ですから、毎日のようにそうした動物を診られていると思います。先生は、どのように診断をつけていらっしゃいますか? 真剣に鑑別診断リストを検討し、すべてを除外して診断をつけるとなると、動物や飼主様に相当な負担を強いることになります。そこで、実際にはどこかで妥協して状況に応じた検査で疾患の確定/除外をすることになります。

腎泌尿器疾患をはじめ、糖尿病・副腎皮質機能亢進症・甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、子宮蓄膿症などの感染症、高カルシウム血症や高カリウム血症などの電解質異常・・・。多飲多尿の原因疾患は実にさまざまです。よくある疾患から珍しい疾患まで含めると、多飲多尿から考えるべき原因疾患の数は20を超えます。これを普段の診療の中でどう鑑別していくべきでしょうか。

経験豊富な先生方には「今さら感」のある話題かもしれませんが、正書やWSAVAのガイドラインで、初動でどこまで調べるべきとされているかをおさらいするいい機会かもしれません。また、若い先生方の中には日々の臨床の中で「これで本当に充分なのか?」「もっと詳しく検査しなくていいのか?」と、判断に迷うこともおありかと思います。そんな先生にぜひ見ていただきたいと思います。今回お伝えすることが、先生が日々行う多飲多尿の鑑別診断の中で少しでも助けになれば幸いです。

伴侶動物の高齢化に伴い、心臓病の犬猫が増えています。今では、心臓病はガンに次いで多い犬猫の死因であり、猫の肥大型心筋症や犬の拡張型心筋症などは、その代表的な病気です。

では先生は、いつ心筋症の治療を学びましたか?実は、心筋症の定義は1995年に大きく変わりました。

WHO/ISFC合同委員会により、心筋症の定義と分類の改訂がおこなわれ、これまでは、「原因不明の心筋疾患」だったものが、「心機能異常を有する心筋疾患」と定義されるようになったのです。この定義の改訂が与えた影響は大きく、1995年より前と後で全く異なる病気のように考えられるようになったと言っても大げさではありません。

心臓病の治療目的は、心臓への負担をできる限り軽減させ、患者の寿命まで高いQOLを維持することです。今では新しい治療薬も増え、心臓病に使用できる治療薬にはβ遮断薬やACE阻害薬、利尿薬、強心薬、血管拡張薬など、たくさんの種類があります。

では先生は、どのように使用する治療薬を決めていますか?もし、「肥大型心筋症には、この治療薬」「拡張型心筋症には、この治療薬」「肺水腫には、この治療薬」のように、「この病気には、この治療薬」と考えているのなら?大きなリスクを抱えたまま治療をおこなっていると言えます。

心筋症の治療戦略は今もなお進化し続けており、ひと昔前の治療法は現在では推奨されないケースも少なくなりません。ひと昔前の「心臓が悪いなら利尿薬や強心薬を使う」といったアプローチから、正しい検査のもと「この症例にはこの薬」という治療アプローチに変化しているのです。

先生も、症例に合わせた適切な治療をおこない、病態も予後も改善できる、より良い治療を提供しませんか?

近年、伴侶動物の高齢化に伴い、臨床現場で心臓病に苦しむ犬猫に遭遇する機会が多くなってきています。特に小型犬における粘液腫様変性性僧帽弁閉鎖不全症は、犬における死因の上位にくる疾患であり、臨床獣医師にとって、もっとも一般的な疾患のひとつと言えるでしょう。しかしながら、その適切な診断治療には経験と各種検査が必須となり、末期的な症例の場合は困難を極めます。また、猫においても心臓病のウェイトは年々大きくなってきており、すばやく正確な診断が常に求められます。心臓病の検査には、聴診、心電図検査、胸部X線検査などの方法がありますが、正しい診断にはもうひとつ絶対に欠かせない検査法があります。それは、「心エコー図検査」です。

心エコー図検査は、専門書やセミナーなどで学べます。しかし、これらの方法で学んでも、まだうまく検査ができない先生が多いようです。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?その原因は、「心エコーは言語化がとても難しい」ことにあります。教える講師にとっても「わかっているんだけど、うまく説明できない」ことが多すぎるのです。たとえば、ある断面の出し方を教えるとき。

「この断面はプローブをこんな感じで当てればキレイに出せます」と教えられても、実際にやってみるとなかなか再現できない。大事なのは「プローブの微調節」であり、これが自然にできるかどうかが鍵になります。このような心エコーをマスターしている先生方が、自然に行なっている微調節を徹底的に分解し、プローブの当てる角度から何度回転させるかなどの情報を言語化できれば、たとえ初心者でもそれに沿ってエコーを進めることで、一通りの検査を正しくおこなえるはずです。

今回の教材は、「感覚的なものを言語化して学べる」ようになっていますので、心エコーの基本を4時間でマスターできます。加えて、エコーで得られた情報が何を意味し、どのように扱うべきかを伝えることで、臨床に役立つ心エコースキルが身につくように配慮してあります。DVDは「返金保証」をお付けいたしますが、ご用意した商品の数には限りがあります。そのため、「先着70名様限り」となりますので、お申込みはお急ぎください。

※5年以内に当たり前になる検査法

獣医療は今、目をみはるスピードで発展しています。「新しい方法が話題だな」と思っていたら、あっという間に普及し「当たり前」になっていることも珍しくありません。

その代表的なものは「腹部エコー」でしょう。今やエコー装置は一家に一台、どの病院にも設置されているほどに普及し、小動物臨床を大きく変えました。

この変化により、エコー検査技術の習得は「全獣医師に必須」となったと言っても大げさではありません。これから先も、同じような大きな変化は間違いなく起こるでしょう。

そして、その最有力とされる検査法こそが「心エコー図検査」です。

※高齢化が後押しする「心エコーのニーズ」

ヒト医療において心エコーは、すでに広く普及しています。今では循環器診療の中核をなす必要不可欠な検査法ですが、この流れは獣医療の分野にも押し寄せています。

その後押しをしているのが、動物の高齢化です。高齢の犬猫に多い疾患と言えば、心臓病ですよね。しかし、侵襲や麻酔を伴う従来の検査法は、高齢の動物には大きなリスクがあります。

一方の心エコー図検査は無侵襲、無麻酔で心疾患の病態や重症度評価に必要な多くの臨床情報がリアルタイムに得られ、さらに治療効果の判定にも活用できます。

この先、ますます重要性の高まる検査法となることは間違いないでしょう。

※「描出」と「評価」の2ステップで心エコーをマスター

しかし、多くの獣医師が心エコーに苦手意識を持っています。その理由を聞いてみると、「画像の出し方がわからない」、「評価のやり方がわからない」が圧倒的に多数。

つまり、描出と評価の基本さえ覚えてしまえば心エコーへの苦手意識はなくなり、日常診療に活かせるようになるはずです。

本教材は、描出と評価をテーマに日常診療で心エコーを活用するポイントをわかりやすくお伝えします。

「6つの基本断層像」の描出と、遭遇する機会の多い心疾患の評価ポイントを徹底解説

※「超音波検査だけで良いんじゃない?」

小動物臨床において、重要な検査ツールの1つであるX線検査。無麻酔かつ低コストでおこなえるメリットから、今では超音波検査と並ぶ欠かせない検査法です。

でも先生は「超音波を撮るならX線はいらないんじゃない?」と思われたことはありませんか? 実際、このように考えている先生は少なくありません。

でも、もし先生が、少しでも疾患の見落としを減らしたい、また、飼い主さんに寄り添った検査をしたいと思われるなら、この考えは危険です。

なぜなら、超音波検査はどうしても死角ができてしまうため、病変を見落としたり、見るべき臓器を描出できないケースが出てくるから。

大事なことは、X線と超音波検査それぞれの検査法のメリットを正しく理解した上で、撮影した画像を正しく読影できるスキルを身につけることです。

これこそが、疾患の見落としや誤診を防ぐ最良の方法であると言えますが…

※X線画像の読影スキルを上げるには?

読影スキル不足による見落としが、深刻なリスクとなるケースも珍しくありません。たとえば、最初にX線検査をしたときは軽症だった患者がどんどん重症化し、異常所見がハッキリと見えるようになったときに、ようやく見落としに気づくケースがあります。

こういったケースのほとんどは、最初に撮影したX線画像をきちんと見ると、そのときにすでに病気の兆候が映し出されていることがほとんどです。

このようなミスは、読影スキル不足が原因であることは疑いようがありません。もし先生が、このような失敗をしたくないと思うなら?

今回、280枚以上の部位系統別のX線画像から、読影のポイントをわかりやすく学べるDVD教材をお渡しします。

セミナー形式で学べる90分のDVDでは、胸部、腹部、頭頚部の読影のコツから異常所見の見え方と異常所見が見えたときに考えられる疾患の予測、さらに実際の症例をもとにしたX線読影の実践トレーニングまでギッシリと収録しています。

先生も、X線読影スキルを磨き、疾患の見落としや誤診を減らしませんか?

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※「とりあえず」で検査していませんか…?

先生は普段、どのようにスクリーニング検査をしていますか?病気の原因を調べるために毎日おこなう検査ですので、問診から身体検査、血液検査にいたる一連の流れをルーティン化している先生も多いと思います。

一見すると効率的に思える方法ですが、実はこのやり方には大きな問題点があります。それは、疾患の見落としや誤診のリスクが高くなること。

たとえば先生は「血液検査をしたけど何もわからなかった」という経験はありませんか?これは多くの先生が経験する問題ですが、なぜ検査をしても何もわからない問題が起こるのでしょうか?

その最大の原因は、血液検査をおこなう前に症例の問題点と、そこから考えられる鑑別疾患を挙げられていないことにあります。つまり、ルーティンでおこなう血液検査は意味がないばかりか、疾患の見落としや誤診のリスクを高めてしまっているのですが…

※ 大学では学べない診断率を上げるアプローチ

大学で病気について学んだときのことを思いだしてください。まず、その病気の病態を知り、それから診断方法、治療法と学んできましたよね。しかし先生もご存じのとおり、実際の現場では順番がまったく逆です。

何か症状があり、そこから病気を推定していかなくてはなりません。つまり、大学で学んだ知識だけでは日常臨床に対応できないということ。日常臨床で使える診断アプローチは現場で身につけるものであり、勤務先の院長先生や先輩に教わるケースが多いと思います。

ですが、診断率を向上させるアプローチを体系的に学べる機会はほとんどありません。そこで今回「とりあえず」の検査から抜けだし、論理的な診断アプローチを体系立てて学べるDVD教材をご用意しました。

セミナー形式のDVDでは、スクリーニング検査のポイントをはじめ、実際の症例からどのように検査プランを立案し、原因疾患を絞り込んでいくかを身につける実践トレーニングも収録しています。

先生も、理論的なアプローチで診断率を向上させませんか?今回のDVDは「返金保証」をお付けいたしますが、「先着●名様限定」となりますのでご興味を持たれた先生は今すぐお申し込みください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※ 慣習的な治療をしていませんか…?

猫に多くみられる泌尿器疾患。

その罹患率はとても高く、猫の2頭に1頭がFLUTDや尿石症、膀胱炎、尿道閉塞など、なんらかの泌尿器疾患の経験があると言います。

先生も日常診療で、これらの疾患に遭遇する機会が多いのではないでしょうか。

治療が難しい疾患のひとつですが、先生はこれらの泌尿器疾患を適切にコントロールできる自信がありますか?

もし先生が慣習的な「尿路感染症には抗菌薬を投与しておけば良い」「尿石症には療法食を与えればOK」のような治療をされているのなら、今回学べる内容はとても重要になります。

なぜなら、これらの治療法は本来、罹患しなくてもいい病気にかかる危険性があるから。

つまり、病気を治療するための行為が、逆に病気のリスクを高める結果になっている可能性が高いのです。

他にも、古い治療法にはさまざまなリスクが潜んでいます。

※ 最新の泌尿器疾患治療を3時間でマスター!

たとえば先生は猫の特発性膀胱炎(FIC)をどのように治療していますか?

先生もご存じのとおり、FICは基本的に根治が不可能な疾患です。

そのため、発症時の重症度を低下させたり、再発期間を延ばす治療が重要になります。

では、FICの治療で「一番重要なポイント」は何だと思われますか?

排尿を促すために水分摂取量を増やすこと、または食事療法、薬物療法が重要と考えるかもしれません。

しかし、FICを適切にコントロールするうえで、もっと重要なポイントがあると宮川先生は言います。

それは「ストレスの除去」です。

なぜなら、食事や薬物療法で一時的に改善がみられたとしても、また、すぐに再発をくり返してしまうのはストレスを取り除けていないのが原因であることが多いから。

このような内容は、今回の教材で先生が学べることの一部です。

他にも特定が難しい猫のストレスを見つける方法や尿石症の適切なコントロール、FLUTDと特発性膀胱炎の治療戦略など、症例を見ながら最新の泌尿器疾患治療をわかりやすく学ぶことができます。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※ 伴侶動物の看取りと、どう向き合うか…?

先生は看取りについて、どうお考えですか?

獣医師の先生の仕事は、動物のケガや病気を治療することです。

しかし、生命ある生き物を扱う以上、そこには必ず「死の問題」がつきまといます。

それが寿命によるものなのか、病気や事故によるものなのかは患者により異なります。

しかし、いずれ訪れる動物の死が避けられないものなら、獣医師は、「死との付き合いから逃れられない職業」だと言えるでしょう。

では、先生は今、飼い主さんの満足する看取りができる自信がありますか?

「看取りには自信がある」「完璧にできている」と思われるのなら、この先をお読みいただく必要はありません。

でも、もし少しでも不安を感じているのなら、今からお伝えすることはとても重要です。

なぜなら、「先生に看取ってもらえて、この子も喜んでます」と飼い主さんに言われるような、満足度の高い看取りの方法をお伝えするからです。

※ 爆弾を抱えたままの経営はやめませんか…?

獣医師の先生の中には、「看取りはリスクである」と考えている先生もいらっしゃいます。

もしかすると先生も、同じかもしれません。

しかし、看取りのスペシャリストである伊藤先生は「看取りを学ばないのは、爆弾を抱えたまま病院経営をしているようなものである」と言います。その理由は大きく2つあります。ひとつは、看取りにおけるトラブルは訴訟問題に発展する可能性があること。

また、感情的になった飼い主さんに病院の悪評を拡散される危険性もあります。

もうひとつは、先生ご自身と看護師のメンタルに大きなストレスがかかり過ぎてしまうこと。

これは看護師さんの離職にも繋がる問題です。

看取りは辛く、悲しいイメージがありますが、正しいメンタルケアの手法を学べば医療者の看取りにおけるストレスは大きく軽減させることができます。

この先、長期的な病院経営を考えたとき、看取りを学ばないのは無防備過ぎると思いませんか?

今回、「先着70名様限定」ですが、看取り専門医である伊藤先生から「伴侶動物の看取りとメンタルケア」が学べるDVD教材をお渡しします。

今回のDVDは「返金保証」をお付けいたしますが、ご用意した商品の数には限りがありますのでお申し込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

本当にこれで良いのでしょうか…?

先生に考えてほしいことがあります。それは、あらゆる手を尽くし、もう治療のできない動物のことです。終末期のがんをはじめ、治癒の見込めない慢性疾患の患者はその一例です。このような患者に対し、先生は「何かできることはないだろうか?」「本当にもう打つ手はないのか?」と、悩んだ経験はありませんか? ひとつでも多くの生命を救いたい。そのために寝る間も惜しんで、あらゆる分野の勉強をされてきた先生ほど、頭を悩ませる問題だと思います。

でも、そのような状況でも、何か別の形で寄り添うことはできないのでしょうか? もし先生が、「苦しむことなく、できる限り生存期間を延ばしてあげたい」「先生がいてくれて良かった、と言われる治療をしたい」「飼い主さんの不安や苦痛を和らげる手助けをしたい」など、こう思われるなら? 今回、先生にお伝えする治療技術は、とても大切になります。なぜなら…

伴侶動物の緩和ケアを3時間でマスター!

近年、ヒト医療において、「緩和ケア」という言葉を耳にする機会が増えました。TVや雑誌などのメディアで特集されることも多く、終末期の医療として広く認知されるようになってきたと言えます。ヒト医療における緩和ケアは、生活の質が保たれることはもちろん、延命効果もあるという研究も報告されており、現代社会においてとても重要な治療分野と位置付けられています。この流れは、獣医療も例外ではありません。

しかし獣医療では、緩和ケアを専門的に学べる機会がほとんどありません。そのため、ヒト医療からノウハウを学び、手探りで獣医療に落とし込んでいく必要があります。そのような状況の中、先生が正しく伴侶動物の緩和ケアを学び、実践したいと思われるなら? 今回、緩和ケア専門医である川部先生から、緩和ケアの基礎、スタッフと一丸となって取り組むための連携のポイントや、飼い主さんのケア、カウンセリング、終末期の患者に役立つ手技など、小さな動物病院が安心して緩和ケアを実践できる教材をお渡しいたします。

収録内容の一部をご紹介すると…

※ 抗菌薬の「隠れたリスク」とは…?

犬膿皮症や猫の上部気道疾患、また、細菌性尿路感染症など。これらは、日常診療で遭遇する機会の多い疾患の一つです。細菌が原因の疾患なので、治療にはもちろん抗菌薬を使用します。

では先生は、使用する抗菌薬の種類や量、使用期間など、どのように決めていますか? もし「何となく」や「とりあえず」で使用しているのなら、それは大変危険な行為と言えます。

「副作用には注意しているよ」と思うかもしれませんが、リスクはそれだけではありません。不適切な抗菌薬治療は「薬剤耐性菌」を発生させ、患者はもちろん、飼い主さんや獣医師、また社会さえも見えないリスクに巻き込むことになるのです。

今この薬剤耐性菌の問題は世界中で深刻さを増しています。そのため獣医師には、「治療のレベルを下げることなく抗菌薬の使用量や使用期間を減らす技術」が求められるのですが…

※ 世界基準の抗菌薬治療を習得しませんか?

薬剤耐性菌の発生を防ぐため、抗菌剤の「適正使用」や「慎重使用」などの注意が呼びかけられています。でも、適正使用や慎重使用と言われても、そこに基準はありません。

そのため、「具体的にどう抗菌薬を使えばいいのか?」と思ってしまいませんか?近年、この問題を解決するため、ISCAIDにより、抗菌薬の使用におけるガイドラインが発表されました。

ISCAIDは、伴侶動物の感染症に関する対策、情報提供などをおこなう国際団体で、これまでに尿路感染症、犬膿皮症、呼吸器感染症に対する抗菌薬治療のガイドラインを策定しています。

このガイドラインは、副作用や薬剤耐性リスクなどの視点から、使用する抗菌薬の推奨度を一次選択薬~三次選択薬と分類しているため、明確な基準のもと選択できます。先生も、薬剤耐性菌の発生を防ぎ、もっと安全に抗菌薬治療を実施しませんか?

今回、「70名様限定」ですが、原田先生から抗菌薬治療の基礎からISCAIDのガイドライン、症例などをわかりやすく学べるセミナー形式のDVDをノーリスクでお渡しします。

今回のDVDは「返金保証」をお付けいたしますが、ご用意した商品の数には限りがありますのでお申し込みはお急ぎください。

※ DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※こんなことで信頼を失っていませんか…?

近年の獣医療機器の発展は、目をみはるものがあります。最新の超音波装置やX線による画像診断、またCT、MRIなどの機器による検査は、診断の精度を大きく上昇させました。

でも、ご家族さんとの信頼関係や満足度も同じように上昇したのでしょうか? ご家族さんの声を集めてみると、必ずしも獣医療機器の発展が信頼構築や満足度を高めているわけではありません。

ハーバード大学医学部のDR.エーデルマンは、「聴診器で診察することが、ドクターと患者の絆を築く唯一の機会だ。体に触らず診察する医師を誰が信頼するのか」と言います。

この指摘は、ヒト医療に限らず、獣医療にも同じことが言えるでしょう。つまり、どれだけ検査機器が発達しても、獣医師の先生とご家族さんの信頼関係には十分なコミュニケーションが必要です。

そして、両者の信頼をつなぐ架け橋になるのが「聴診」と言えるのですが…

※聴診を3時間でマスター!

先生は、聴診に自信がありますか? 聴診は、大学教育ではそれほど重要視されていません。また、卒後にセミナーや勉強会などで掘り下げて学ぶ機会もほとんどありません。

そのため、音を聴きとるのが苦手な先生や、何を聴いていいのかわからない先生もたくさんいらっしゃいます。もし、先生が同じように聴診に苦手意識を持っていたとしても、心配はいりません。

なぜなら今回、いまさら聞けない聴診の基礎から聴取のポイント、異常音の聴きとり方や異常音から疾患を絞り込む方法、実際の症例など、日常診療に役立つ聴診テクニックを日本獣医生命科学大学の教授を務める竹村直行先生から学べるからです。

セミナー形式で学べる3時間のDVDに収録されているのは教科書的な内容ではなく、「明日からの診療に役立てられる小動物医療に即した呼吸器と心臓の聴診」です。

先生も聴診を磨いて診療に役立てることはもちろん、もっとご家族さんの信頼を得られる診療をしたいと思いませんか?

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※犬猫の高脂血症は、治療すべきか?

先生は、犬猫の高脂血症について、どのようにお考えでしょうか?近年、高脂肪食の食餌や室内飼育による運動制限、高齢化などの問題により、高脂血症の伴侶動物が増えています。

他の疾患と比べても遭遇する機会が多いので、先生も日常的に診療の機会があると思います。では、先生は高脂血症の犬猫に適切な治療ができていますか?

犬猫の高脂血症は、ヒトに比べて粥状動脈硬化のリスクが低く重篤な症状になりにくいことから、治療の対象としない先生も少なくありません。

もしかすると、先生も高脂血症の治療をそれほど重要視していないかもしれません。しかし本当に怖いのは「高脂血症の原因」です。

なぜなら、高脂血症は、大きな病気を発見するサインになるから。糖尿病や甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症などの内分泌疾患をはじめ、急性膵炎、糸球体腎炎などが隠れていることが多いのです。

※高脂血症の治療戦略を3時間でマスター

高脂血症の治療をするとき。獣医師を悩ませるのが「どの治療法を選択するか?」という問題です。

なぜなら高脂血症の治療方針は幅広く、症状と病態で適切に選択する必要がある上、治療法によっては飼い主さんの生活習慣や動物の嗜好など、考慮すべきポイントがたくさんあるから。

しかし多くの場合は、食餌療法が高脂血症の第一歩になります。つまり、高脂血症が見つかったからと言ってすぐに薬物療法をおこなうのではなく、その前に必ず食事療法による治療を試みるのが重要ということ。

もし、食事療法で高脂血症を上手くコントロールできない場合、次の選択肢としてサプリメントによる治療、または薬物による治療に切り替えます。

また薬物療法には、治療薬の副作用や原疾患のコントロールなど、注意すべき点がたくさんあります。先生も、高脂血症の具体的な治療法を学び、もっと多くの動物を助けたいと思いませんか?

今回、学べる機会が少ない犬猫の高脂血症の治療戦略を日笠先生から学ぶことができます。今回のDVDは、「返金保証」をお付けいたしますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限り」となりますので、お申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※甲状腺機能亢進症の治療に自信はありますか?

先生もよくご存じのとおり、甲状腺機能亢進症は高齢猫の代表的な疾患です。糖尿病、慢性腎臓病と並んで、もっとも一般的な猫の内分泌疾患ですので、先生も遭遇する機会が多いと思います。

伴侶動物の高齢化が進む今の時代、ますます甲状腺機能亢進症の猫が増えることは間違いありません。そのため猫の甲状腺機能亢進症は、日常臨床上とても重要な疾患であると言えます。

猫の甲状腺機能亢進症は、ほとんどの場合、定期健康診断で発見されます。

しかし、食欲旺盛なまま進行することが多い疾患のため、飼い主さんが病気と気づかないケースも少なくありません。

また、一度発症したら生涯に渡って付き合っていく疾患のため、獣医師の先生には「いかに甲状腺ホルモンの分泌をコントロールし、長生きさせられるか」が求められます。

しかし、治療をスタートさせたとき、獣医師の先生を悩ませる「ある問題」が発生します。

※隠された慢性腎臓病を発見するには…?

甲状腺機能亢進症の猫は高齢であることが多いため、慢性腎臓病(CKD)を併発しているケースが多くあります。

しかし、甲状腺機能亢進症により腎臓の血液量が増大した猫は、検査上は腎臓機能が正常に見え、慢性腎臓病の症状が隠されてしまいます。

もしかすると先生も、「甲状腺機能亢進症の内服薬治療をはじめた途端、正常だった腎臓の数値が上昇して慌ててしまった」という経験があるかもしれません。これは、メルカゾールの投与により腎臓の血流が正常化され、本来の腎機能が現れることで起こる問題です。

では、もしここで先生が、教科書どおりにメルカゾールを投与し、経過観察をしたのなら? 1か月後の再検査では、慢性腎臓病はさらに進行しており、取り返しがつかないことになるリスクがあります。それどころか、尿毒症に発展する可能性も…

このようなリスクを防ぐには、どうすれば良いのか? 今回、その具体的な方法を学ぶことができます。DVDでは、猫の甲状腺機能亢進症の基礎から検査、治療、症例まで、甲状腺機能亢進症を適切にコントロールする方法が学べます。

今回は、「返金保証」をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

※呼吸器疾患の診断精度を上げるには…?

気管虚脱や鼻咽頭狭窄、気管支炎、猫喘息など。呼吸器に対する疾患は、とても多岐に渡ります。しかし、その一方で臨床徴候は、鼻汁排出や苦しそうな呼吸、いびき、咳など、それほど多くありません。

また、検査項目も他の部位の疾患と比べると少なく、一次診療施設にできることは限られています。そのため疾患を絞り込めず、呼吸器疾患が疑われる場合には「とりあえず抗生剤を投与する」という治療をおこなっている先生も多くいらっしゃいます。

実際、このような治療法で奏功したケースもあるでしょう。でも、結果的に治療がうまくいったとしても、「本当の原因は、いったい何だったのか?」「本当に適切な治療ができたのか?」など、こう思ってしまいませんか?

実際、十分な検査がおこなわれないままでは、抗生剤による治療が奏功しない場合、次にどのような疾患を疑うべきかもわからないと思いますが…

※診断のポイントは「内視鏡検査」

以前、藤田先生が勤務する日本獣医生命科学大学付属動物医療センターに、慢性鼻炎と臨床診断された猫が紹介来院しました。抗生剤を投与しても一向に良化しないため、詳しく検査して欲しいとのこと。X線検査とMRI検査をしましたが、特に異常は見られません。

そこで、内視鏡検査をおこなうことにしました。内視鏡から見えた映像は、ボコボコとした形態異常の粘膜でした。検査の結果、この猫は鼻咽頭内にリンパ腫(がん)が確認されました。

もし、「とりあえず抗生剤を投与して、様子を見ましょう」という治療を続けていたら、リンパ腫を発見できず、手遅れになっていたかもしれません。

獣医師の先生に求められるのは、検査ツールの見え方の違いを正しく理解し、疑われる疾患に対しどの検査が有効なのかを判断すること。

そこで今回、CT、MRI、内視鏡など、膨大な画像を例に総合的な呼吸器疾患の画像診断が学べる教材をご用意しました。

呼吸器疾患の知識を深められるだけでなく、飼い主さんへの説明ツールとしてもお役立ていただけます。今回のDVDは、「返金保証」をお付けいたしますが、「先着70名様限定」となりますので、お申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※「なんとなく」で麻酔管理していませんか?

麻酔管理は、獣医療において避けては通れない技術です。

そのため、多くの先生が専門書を読んだり、セミナーに参加したり。

また、経験豊富な獣医師の先生にお話を聞くなど、さまざまな方法でより安全な麻酔管理を学んでいます。

しかし先生もご存じのとおり、日々の臨床に対応できる麻酔管理を体系的に学べる機会は、それほど多くありません。

ほとんどの先生は勤務医時代、院長から日常臨床で使える麻酔管理の技術を学び、開業後もその技術をベースに麻酔管理に取り組んでいます。

このような事情もあり、麻酔管理のおこない方は病院により異なる傾向があります。

その結果、多くの先生が「もっと安全なおこない方があるのでは…?」と感じ、100%の自信を持てないまま麻酔管理をおこなっています。

※ より安全な麻酔管理を約3時間でマスター

少し考えてみてください。

先生は麻酔をするとき、使用する麻酔薬の選び方や組み合わせ、投与のタイミング、また投与量など、すべてに根拠をもって実践できていますか…?

動物の生命に直結する麻酔疼痛管理において「なんとなく」や「とりあえず」はとても危険です。

たとえば、犬の外科手術をおこなうとき。

麻酔前投薬として、アトロピンをはじめとする抗コリン薬を投与しますよね。

実際、多くの先生がアトロピンをルーチンで投与していますが、これは大変危険な行為だと言えます。

なぜなら、アトロピンの投与により不整脈を起こしたり、逆に徐脈を誘起するリスクがあるから。

本来アトロピンは、「必要なときに必要な量だけ」を緩徐に投与しないといけないのです。

先生も「なんとなく」や「とりあえず」をなくし、もっと安全に麻酔管理をしたいと思いませんか?

今回、エビデンスのある、より安全な麻酔管理のおこない方から、正しい麻酔器の繋ぎ方、ベンチレーターの便利な設定から実際の症例まで「麻酔管理のなんとなくを無くす方法」を学べるDVD教材をお渡しします。

今回のDVDは、「返金保証」をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

お申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※ どうやって、優秀な看護師さんを育てるか?

2019年6月。先生もご存じのとおり、「愛玩動物看護師法」が制定されました。

これにより動物看護師は国家資格となり、早ければ2023年に第1回目の試験が実施されます。

動物看護師さんには、飼い主さんの感情に寄り添った対応はもちろん、これまで以上に高い専門性が求められるようになります。

しかし、学校で学べる知識だけでは、頼れる動物看護師さんはなかなか育ちません。

なぜなら獣医師の先生の右腕となり、より高度な診療をサポートできる動物看護師さんを育てるには、院内研修や勉強会による、さらなる知識の向上が重要になるからです。

だからこそ先生も、動物看護師さんのスキルアップの機会をできるだけ多く作りたいと考えていると思います。

でも、勉強会をするにもテーマと目的を決め、資料を準備するとなると、日常診療で忙しい先生には大きな負担です。

そこで今回、この問題を解決するため、特別な教材をご用意しました。そのテーマは…

※ 獣医師の先生が動物看護師さんに伝える「繁殖学」

繁殖学は、疾患を雄と雌で分けて考える唯一の学問です。

不妊や去勢手術、生殖器疾患など、日常臨床における重要なテーマを学べる学問なのですが、ひとつ問題があります。

それは、「家庭動物の繁殖学」は産業動物とは違い、学べる機会が極端に少ないこと。

そのため、基礎は学べても、実際の現場で必要な知識や技術はなかなか習得できないのです。

獣医師の先生でも学べる機会が少ないのですから、動物看護師さんが繁殖学を学べる機会は、ほとんどありません。

しかし、卵巣・子宮摘出術などの不妊手術は、どこの病院でも日常的におこなわれていますよね。

そして手術は、健康な動物に全身麻酔をかけ、外科手術をおこないます。

そのため、「うちの子が耐えられるだろうか…」と不安になる飼い主さんもたくさんいます。

この心配を安心に変えるのは、獣医師の先生と看護師さんしかいません。

特に、飼い主さんと接する機会の多い動物看護師さんは、きちんと納得、安心させるだけの知識が欠かせません。

今回この問題を解決するため、繁殖学の基礎から現場で役立つテクニックまで学べる教材を制作しました。

今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※「麻酔管理」に自信がありますか…?

犬猫の去勢手術や避妊手術、骨折などの外科手術、歯石除去など。さまざまな処置に必要となる麻酔は、獣医療と切っても切れない関係にあります。

だからこそ先生も、より安全に麻酔を取り扱うため、病院一体となってリスク管理をしているはずです。しかし、ひと昔前よりも麻酔に関する情報が増えたとはいえ、他の分野に比べると体系的に学べるものが乏しいのも、また事実です。

日々の経験から学ぶ部分も多くあります。そのため、ひと言で「麻酔」といっても、獣医師の先生の考え方や臨床数などでかなりの差があるのが実情です。

特にワンマンプラクティスの病院では、先生が患者の状況をすべて把握し、そのうえで適切な指示をだす必要があります。

人的余裕のなさから、看護師さんを麻酔係として配置し、すべての麻酔薬の記録や断続的なモニタリングをするのが難しいケースもあるかもしれません。そんな先生にお勧めなのが…

※近年、注目を集める「循環志向型管理」

麻酔にも、時代変化に伴うトレンドがあります。たとえば、新しい麻酔薬の開発や安全性の高い麻酔法の確立などにより、これまでも主流となる方法は変わってきました。

そして近年、麻酔モニターの精度が飛躍的に向上し、正確かつリアルタイムに描出できるようになったことで注目されているのが、「循環志向型管理」です。

この方法の一番のポイントは、無呼吸や低体温などの麻酔中に起こりがちな問題の中でも「低血圧」に着目している点です。つまり、麻酔中の血圧管理で安全性を高める方法と言えます。

でもなぜ、低血圧の管理が重要なのでしょうか? その答えは、「麻酔中の血圧の変動が、予後に大きく影響する」から。

海外の論文には「手術の前の血圧の10%前後にコントロールできれば、術後の臓器不全のリスクを軽減できる」「術中の血圧が不安定だった患者は、術後の30日生存率との関連が認められた」などの研究結果もあり、この先、主流となる麻酔管理の方法です。

先生も、ワンマンプラクティスのための麻酔管理を学び、もっと安全に麻酔を扱えるようになりませんか? 今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※ 慢性腎臓病(CKD)とどう向き合うか…?

先生はCKDについて、どのようにお考えでしょうか?

犬猫ともに高齢の動物によくみられ、日常診療でも遭遇する機会が多い疾患です。

特に、猫はCKDになりやすい傾向があり、5歳以上の猫の死亡原因の上位に挙げられます。

しかし、臨床現場で遭遇するCKDの症例は、すでに進行してしまっているケースがほとんどです。

そのため、治療目的はCKDの進行抑制、QOLの向上になりますが、もし先生が「とりあえず投薬で進行を遅らせる」という治療をしているのなら…?

今回お伝えすることは、とても重要になります。

なぜならCKDは、「どのステージに、どんな治療をすればいいのか?」その基準が、IRISによって明確にされているから。

つまり、CKDステージごとの治療ガイドラインを正しく理解すれば、「とりあえず投薬する」という治療よりも遥かにQOLを向上させ、生存期間を延長できる治療ができるようになるのです。

※ 腎臓病の基礎から治療戦略まで網羅!

IRISの提唱するCKDステージングは、高窒素血症の有無や尿蛋白クレアチニン比(UPC)などに基づき、ステージ分類をおこないます。

病態を客観的に評価できますので、飼い主さんへの説明も今まで以上にやりやすくなります。

また、4段階のCKDステージには、それぞれのステージごとに推奨される治療法があります。

たとえば、「CKDのステージ2では、腎臓療法食への切り替えや低カリウム血症の治療をおこなう」など治療法が明確なので、診断、治療が標準化できます。

さらにステージごとの治療方針がガイドラインとして提示されているため、「腎毒性のあるすべての薬剤の使用中止」や「腎前性、腎後性の要因を明らかにし、治療する」など、治療方針を迷うことなく決定できます。

そして今回、下川先生のわかりやすい解説で腎臓病の基礎から治療戦略まで学べるDVD教材を先生にお渡しいたします。

また、このDVDで学べるのは、CKDの治療戦略だけではありません。

他にも急性腎障害(AKI)の基礎と治療戦略、小動物における腎代替療法も詳しく学ぶことができます。

今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※最短ルートで診断にいたる「新しい検査法」

心臓の検査と言えば、先生は聴診とX線検査の次に、当たり前のようにエコー検査をおこなっていると思います。むしろエコー検査所見が非常に重要で、心臓の状況を最もよく教えてくれます。

では、運動器の検査はどうでしょうか? 運動器となると、ほとんどの先生が今も触診とX線検査に頼っています。しかし人医療では、ほとんどの診療施設で当たり前のように運動器のエコー検査がおこなわれているのです。

これは心エコー検査と全く同じ理由で、触診やX線検査ではよくわからない、関節、筋、腱、靭帯、神経の異常を細かく教えてくれるからです。しかも、これらの情報は無麻酔無侵襲かつリアルタイムで得られます。

運動器エコー検査ができるようになれば、これまで触診やX線検査ではよくわからなかった症例が、手持ちのエコーでズバッと診断できたり、自信を持って専門施設や画像センターに紹介できるようになります。

つまり運動器エコー検査は、最短ルートで診断ステップを進んでいける新しい検査法と言えます。

※運動器エコー検査は、獣医療にこそ必須の技術

運動器エコー検査の最大のメリットは、「無麻酔、無侵襲でリアルタイムに動きを描出できる」こと。これは、獣医療において大きなメリットとなります。考えてみてください。

人医療であれば、覚醒下でCT・MRI検査を実施できますが、動物では鎮静や麻酔、検査予約が必須となりますので、触診とX線検査でわからなければ、すぐにCT・MRI検査というわけにはいきません。

したがって、運動器のスクリーニング検査が可能な運動器エコー検査は、獣医療にこそ必要なテクニックであると言えます。

すでに心臓や腹部のエコー検査が獣医療で当たり前の検査になっているように、近い将来、運動器エコー検査が当たり前の時代がくることは容易に想像できます。

しかし新しい検査法であるがゆえに、ひとつだけ大きな問題があります。それは、犬の運動器エコー検査に関する情報が少なすぎるということ。

そこで今回、私たちはこの問題を解決するため、本阿彌先生にお願いし「これから運動器エコー検査を学び、活用するには何からはじめればいいのか?」その第一歩が学べる教材を制作しました。

今回のDVDは、「返金保証」をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。そのため、「先着●名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※動物の高齢化時代に求められる治療技術

これからの獣医療を考えるうえで、「動物の高齢化」は無視できないテーマです。小動物の慢性疾患の予防や治療技術の発展により、今後も高齢の動物が増え続けることが予想されます。

それに伴い、獣医師の先生には、高齢動物に対する幅広い治療技術が求められることは言うまでもありません。先生も日々最新の技術を学び、より良い治療を提供できるよう努力されているはずです。

しかし、これだけ治療技術が進歩したにもかかわらず、「ある病気」の動物は満足のいく治療を受けられないまま死期を迎えている現実があります。それは、「がん患者」です。

がんの治療法と言えば、外科療法、化学療法、放射線療法などの標準治療が一般的ですが、高齢動物には副作用のリスクが高過ぎるため適用できないケースも多々あります。

そこで注目されるのが、がん治療の新たな一手である「分子標的治療」なのですが…

※「分子標的治療」をマスターしませんか?

2014年、犬のがん治療は大きな転機を迎えました。獣医療における「分子標的治療」が、新たなステージに入ったのです。日本初の犬用分子標的薬である「トセラニブ(商品名:パラディア)」が承認、発売されたのは、先生も記憶に新しいと思います。

従来の抗がん剤治療は、がん細胞と同時に正常細胞まで攻撃するため、重篤な副作用を引き起こすケースが多々ありました。

一方の分子標的薬は、がん細胞を狙い撃ちすることで抗がん剤治療よりも副作用が小さく、外科治療や化学療法、放射線治療の適用できない高齢の患者にも使用できることが最大のメリットです。

しかし、分子標的治療の適用例や副作用に対する正しい対処法など、臨床獣医師が知っておくべきポイントがいまだ成書で明らかにされていません。つまり、「学びたくても学べない」状況にあるのです。

そのため、分子標的治療を使いこなしている獣医師の先生は、まだそれほど多くありません。そこで今回、山崎先生にお願いし「分子標的治療の基礎から具体的な症例」までを約2時間で学べるDVD教材を制作しました。

今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※臓器を「横断的」に診ることの重要性

先生方もご存じのとおり、大学では「獣医学教育モデル・コア・カリキュラム」により、獣医学生が習得すべき必要不可欠な基本技能が示されています。

診療科目は、消化器学や呼吸器・アレルギー学、高齢医学など多岐に渡ります。また卒後も、セミナーや講習会で知識を深めますが、「単科を掘り下げて学ぶ」のが一般的です。

しかし、病気は必ず臓器間の相互作用(多臓器円環)と関係しています。たとえば「心臓病を疑っていたら、実は門脈体循環短絡だった」など、心臓病以外の疾患を併発しているケースも珍しくありません。

では、このような疾患の見落としや誤診を減らすには、どうすればいいのか?

そのひとつの方法が、心肺連関、心腎連関、心肝連関、心膵連関など、心臓をはじめとする循環器系を中心とした臓器間の相互作用を紐解くこと。つまり「多臓器をまたいで横断的に診るスキル」だと思います。

※臓器間の相互作用を2時間半でマスター

先生は、「僧帽弁疾患の犬に利尿薬を投与したら肺水腫を併発してしまった」という経験をしたことはありませんか?

実際、多くの先生が経験していることですが、なぜ肺水腫を併発してしまうのでしょうか?答えは、利尿薬には膵臓への直接的な有害作用があるから。

そのため、過剰な利尿薬の投与は、膵臓の分泌刺激や、虚血性膵炎を併発させるリスクが高くなるのです。また、膵臓の異常を発見するには「CRPが異常に高いときは膵臓の異常を疑う必要がある」という循環器と膵臓間の作用を知っていなくてはなりません。

アジア獣医内科学(循環器)設立専門医である井坂先生は、「多臓器円環は技術ではなく相互作用を紐解くことであるため、日々の臨床で、より誤診を起こしづらくする」と言います。

しかし、臓器を横断した関係性を詳しく学びたいと思っても、単科の専門医を何人も集めた合同セミナーでなければならないので、そう簡単には開催できません。

そこで今回、井坂先生にお願いし「循環器系を中心とした臓器間の相互作用」を2時間半で学べるDVD教材を制作しました。今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※どのように皮膚疾患の診断をしていますか?

動物病院を受診する理由の上位に挙げられる「皮膚疾患」。皮膚疾患は、病気に詳しくない飼い主さんでもひと目で異常が分かるうえ、若齢から老齢までどの犬猫もかかる病気です。そのため、皮膚疾患の診療をおこなう機会はかなり多いと思います。

では先生は、どのように皮膚疾患の診断をしていますか? ひと言で皮膚疾患と言っても、その原因は感染症やアレルギー性皮膚炎、代謝性疾患、先天的要因などさまざまです。

特にやっかいなのが、複数の疾患が絡み合って発症することもあるため、よくあるパターン認識による診断では疾患の見落としや誤診のリスクが高くなること。

また治療が長期に渡ることも多いため、飼い主さんの理解と協力を得るための的確なインフォームドコンセントも必要です。このような一筋縄ではいかない難しさから、皮膚疾患の診療に頭を悩ませている獣医師の先生も少なくないのですが…

※皮膚疾患の診断の基礎を2時間でマスター

柴田先生は、皮膚疾患の診断は見た目の判断を中心としたパターン認識だけでなく、理論的に疾患名にたどり着ける診断をおこなうことが重要であると言います。

なぜなら、理論的なアプローチで診断することで検査や治療の目的が明確になり、無駄のない患者の予後を見据えた診療プランを立てられるようになるから。

そのためには、鑑別診断リストを病態毎の大きなグループで作成し、それをもとに個別の疾患の評価の確認、治療方針決定、最終的な確定診断というステップを踏むことが大切です。

しかし、病歴や現症などの診断に必要な情報を集めるには、先生はもちろん、スタッフさんにも皮膚疾患に対する十分な知識が求められますよね。

そこで今回、「診察室に入る前に知っておきたい、皮膚疾患の診断に必要な基礎知識」をテーマに院内研修にもお役立ていただけるDVD教材をご用意しました。

約2時間のセミナーでは、先生が診断をおこなうために必要な皮膚疾患の基礎知識が柴田先生のわかりやすい解説で学べます。今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※エコーを徹底的に使いこなしませんか…?

日常の診療に欠かせない機器である超音波検査装置。先生も心臓や腹部などの検査をおこなうとき、当たり前のように超音波検査をされていると思います。では、その超音波検査装置を「眼科検査」にも使用されていますか?

もし、「眼科は一般的な検査で十分」「どうやって眼科検査に使えば良いのかわからない」「眼科専用の超音波検査装置は持っていない」などの理由で眼科検査に使用していないとしたら、それは非常にもったいないと言えます。

なぜなら、普通の超音波検査装置でも検査の手順とポイントさえ覚えれば、より正確に眼内の構造を評価できるだけでなく、一般的な眼科検査では発見できない疾患まで見つけられるようになるから。

つまり、疾患の見落としを防ぎ、もっと多くの動物を救えるようになるのです。そのうえ、眼科疾患の中でも遭遇するケースの多い、「白内障」や「緑内障」の診断にも、とても有用な検査法です。

※なぜ、白内障の評価にエコーが有用なのか…?

通常の眼科検査では、角膜、前房、水晶体、硝子体といった透光体の評価には細隙灯顕微鏡検査が、また網膜疾患や視神経疾患などの診断には眼底検査がおこなわれます。しかし、進行した白内障の場合は、これらの光学的検査ができないことも少なくありません。

なぜなら、角膜、眼房水、水晶体、硝子体の混濁病変は、光が後眼部に到達することを妨げるから。多くの場合、組織の混濁部を確定することで診断はつきますが、混濁部分の奥の領域の情報は得られないため、さらなる疾患がある可能性を否定できないのです。

もし、網膜剥離や網膜の機能障害が生じていた場合は、「水晶体が混濁しているから」と単純に白内障の手術をおこなったところで、視覚が回復することはありません。

このように、透光体の混濁によって、眼球の構造を評価できないケースや激しい痛みで眼が開けられない患者の評価に、眼球に対する超音波検査がとても有用になるのです。

そして今回、もっと超音波検査装置をお役立ていただくため、「眼球に対する超音波検査」が学べるDVDをご用意しました。今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※より安全な麻酔管理のために…

先生もご存じのとおり、より安全な麻酔管理には患者の状態を把握することが何よりも重要です。しかし、従来の小動物における獣医学では「何をどう観察すればいいのか?」という具体的な指標が存在しませんでした。

現在では、日本獣医麻酔外科学会が作成した「犬および猫の臨床例に安全な全身麻酔をおこなうためのモニタリング指針」により五感や循環、酸素化など、麻酔専門医だけでなくホームドクターも利用できる管理の方向性が示されています。

麻酔管理中の死亡事故を未然に防ぐため、先生も参考にされているのではないでしょうか。

しかし、「安全な麻酔薬も麻酔法も存在しない、存在するのは安全な麻酔科医だけ」と言われていることからもわかるとおり、より安全な麻酔管理をおこなうには、先生ご自身が麻酔管理中のあらゆるトラブルに対応できる知識を身につけることがもっとも重要になるのですが…

※こんな場合に冷静に対処できますか…?

もし麻酔管理中、カプノグラムの値や波形の異常が見られたとき、先生は冷静に対処できますか?突然のトラブルに驚くかもしれません。

でも、数値や波形の異常を示す原因やその対処法を詳しく知っていればすぐに対処し、トラブルを回避できるのではないでしょうか?

そこで今回は、麻酔モニタリング時に起こりうるトラブルとその解決法をわかりやすくまとめた、「麻酔モニタリングのトラブルシューティング」を学べる教材をご用意しました。

セミナー形式のDVDでは、

「なぜ、肥満症例はすぐにチアノーゼになるのか?」

「どうすれば短頭種に安全に麻酔ができるのか?」

「局所麻酔薬を誤って静脈内投与してしまった場合の対処法」

「術後に低酸素血症が発生した場合の対処法」などをはじめ、

麻酔に関するトラブルを1.麻酔前評価、2.麻酔計画、3.麻酔導入、4.麻酔維持、5.麻酔回復の5段階に分け、それぞれの段階で起こりうるトラブルとその対処法を伊丹先生のわかりやすい解説で学べます。

ぜひ先生も今回のDVDでより安全な麻酔管理の方法を学び、多くの動物を救ってください。今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、ご用意した商品の数には限りがあります。

そのため、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※急性眼科疾患にどう対応するべきか…?

先生もよくご存じのとおり、犬猫の眼科疾患は意外と多いものです。涙が多い、眼脂が多い、白目が赤いなど来院の理由はさまざまですが、先生も毎日のように犬猫の眼科疾患を診ているのではないでしょうか。

内科的治療で根治できれば良いのですが、重度の疼痛のあるものや失明の恐れがあるもの、眼外傷や急性眼科疾患(潰瘍性角膜炎、緑内障、水晶体脱臼)など、中には早急に外科的な治療が必要になるケースもあります。

※何より難しい、飼い主さんの対応…

問題は診断、治療だけではありません。たとえば、動物同士の喧嘩による眼外傷は、見た目にも痛々しく流血しているため、飼い主さんは激しく動揺していることがほとんどです。

そのため、獣医師の先生には、いつもに増して冷静な飼い主対応が求められますが…

※集中講義で、急性眼科疾患をマスター

急性眼科疾患は後遺症や合併症など、動物の生命に関わる緊急性の高い疾患です。また、動物の視覚維持率には、適切な診断と初期治療が大きな影響を及ぼします。

しかし、急性眼科疾患を大学で専門的に学べる機会は少ないため、医療の現場で役立つノウハウは独学で学ぶしかありません。

しかしそうは言っても、先生は日々の診療で忙しいと思いますので、セミナーが開催されたとしても参加する時間を取るのが難しいという問題もあるでしょう。

そこで今回、眼科診療のスペシャリストである前原先生にお願いし、「動物の視覚維持率を向上するために、一次診療施設でできる適切な初期治療」についてまとめていただき、DVDに収録しました。

セミナー形式のDVDでは、眼外傷、眼瞼裂傷、角膜裂傷、眼球脱出の診断と治療、急性眼科疾患(潰瘍性角膜炎、緑内障、水晶体脱臼)の診断と治療、これらの疾患でおこりうる合併症、後遺症、具体的な症例解説など、前原先生のわかりやすい解説で学ぶことができます。

ぜひ先生も、一刻をあらそう急性眼科疾患の適切な初期治療を学び、多くの動物の視覚維持率を向上させてください。今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、「先着●名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※「肺高血圧症」を見落としていませんか?

先生は、肺高血圧症(PH)について、どのようにお考えでしょうか。肺高血圧症は、肺疾患や低酸素などにより肺動脈圧が異常に上昇してしまう疾患です。

近年では、動物病院における心エコー装置の普及などを背景に、犬においても遭遇する機会の多い疾患になりました。中には、「名前は聞いたことがあるけど、よく知らない」「それほど重要視していない」という先生もいらっしゃいます。

しかし、肺高血圧症は進行性の疾患であり、発見が遅れると生命にかかわる危険性があります。また、肺高血圧症はそれ単独で起こるよりも、何らかの基礎疾患に併発する形で起こることが多い疾患です。

そのため、基礎疾患を治療しても予後が悪いケースでは、「実は、肺高血圧症を見逃していた」ということも珍しくありません。だからこそ、もっと多くの動物を救うためにも肺高血圧症を学ぶ必要があるのですが…

※診断から治療戦略まで3時間でマスター

近年では、大学の獣医科で肺高血圧症を学ぶ機会もありますが、授業の中でほんの30分ほど取り扱うだけです。そのため、実際の症例における診断、治療、合併症の確認、治療薬の選択や経過などは、先生ご自身が積極的に学んでいく必要があります。

しかし、肺高血圧症の診断治療ノウハウを専門的に学べる機会はほとんどありません。また、先生は日々の診療で忙しいと思いますので、セミナーが開催されたとしても参加する時間を取るのが難しいという問題もあるでしょう。

そこで今回、循環器疾患のスペシャリストである堀先生にお願いし、「肺高血圧症を早期発見し根治を目指すために、これだけは知っておいてほしい」という内容をまとめていただき、DVDに収録しました。

セミナー形式のDVDでは、「肺高血圧症とは、どんな病気なのか?」という基礎の基礎から原因疾患、肺高血圧症の診断と重症度評価、具体的な治療法と症例解説など、堀先生のわかりやすい解説で学ぶことができます。

ぜひ、先生もこれまでは見落としていたかもしれない肺高血圧症の早期発見と治療に役立つノウハウを学んでください。今回のDVDは、返金保証をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、「先着70名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※ 動物よりも痛みに敏感な存在…

先生もよくご存じのとおり、多くの飼い主さんは伴侶動物の痛みにはとても神経質です。手術のときにも「痛み苦しむ姿は絶対に見たくない」「どうか痛くない手術をして欲しい」と望んでいます。

もし、術後の激痛に苦しむ動物の姿を見たとしたら、「ウチの子が、こんなに苦しんでるじゃないか!」「もう、この先生には任せられない!」と思われてしまうかもしれません。

だからこそ、動物のためにも、飼い主さんに安心してもらうためにも「疼痛管理」は重要になるのですが…

※ 「疼痛管理」に自信がありますか…?

手術の痛みは、動物にストレスを与えるだけではありません。他にも食欲がなくなる、損傷の治癒が遅れる、免疫が低下する、合併症が起こりやすくなる、入院期間が長くなるなどのさまざまな問題を引き起こすだけでなく、性格面にも悪影響を与えます。

獣医師の先生の中には、覚醒の確認のために鎮痛はしないという先生もいますが、疼痛管理によって得られるメリットは、麻酔を使用することによるデメリットを遥かに上回ると言えます。

※ 獣医師の先生がひとりでもできる安全な「麻酔疼痛管理」

先生は、日々の診療で忙しいはず。ですから、麻酔疼痛管理を専門的に学びたいと思ったとしても、なかなか独学では難しいかもしれません。

また麻酔専門医のいない病院ではすべてを獣医師の先生がひとりで対応しなくてはならず「手術をしながら麻酔管理までは、とても手が回らない」と思われるかもしれません。

でも、ご安心ください。なぜなら今回、麻酔専門医である柴田先生にお願いし、獣医師の先生がひとりの病院でも安全にできる麻酔疼痛管理の手順を教えていただき、DVDに収録したものを先生にお渡しするからです。

セミナー形式のDVDには、麻酔疼痛管理の基礎からバランス麻酔、マルチモーダル鎮痛、硬膜外麻酔の手順、症例別の麻酔疼痛管理の方法まで、柴田先生のわかりやすい解説とともに収録されています。

今回のDVDは、「返金保証」をお付けいたしますのでノーリスクでご覧いただけますが、「先着●名様限定」となりますのでお申込みはお急ぎください。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※心エコーを正しく実施できる病院は少ない

2019年3月にACVIMガイドラインが改定され、犬の僧帽弁閉鎖不全症の診断・治療をおこななうために、心エコーによる検査が推奨されています。

しかし、ガイドラインに沿ってふさわしい治療をおこなうには、心エコー検査の再現性の低さ、つまり同じ術者が同じ動物に対してエコー検査をしても、結果にバラつきが発生してしまう問題を解消する必要があります。

なぜなら、検査結果が異なれば、選択する治療法も異なってしまうからです。

※なぜ従来の診断方法ではダメなのか?

これまでは明瞭な心雑音があったり、咳をしていて、レントゲンで心拡大があれば心臓病薬を投与する、という考え方が主流であったかもしれません。しかしこの方法は、ときに大きな間違いをもたらしかねません。

難治性心不全と診断され、多くの薬を投与されていた犬が実は気管疾患であったり、肺炎と診断された犬が肺水腫であったため、利尿剤を投与したらすぐに軽快した、など一般的な病気と思われているからこそ、しっかりと診断をしてあげないと、場合によっては大きな間違いを生む危険性が潜んでいるのです。

この正しい診断をおこなうために、心エコーは大きな威力を発揮します。

※より高い精度で見極める心エコーの検査技術とは?

僧帽弁逆流(僧帽弁閉鎖不全症)は、日常的に遭遇する疾患です。そんな疾患を、今まで以上に正確に診断・治療できるようになることは、動物にとっても、飼い主さんにとっても、動物病院にとってもプラスになることは間違いありません。

そこで今回は、循環器認定医として活躍されている中村先生を講師にお迎えし、犬の僧帽弁閉鎖不全症を、より高い精度で見極めるための心エコーの検査技術についてお話しいただき、DVDに収録しました。

2019年3月に改定された、アメリカ獣医内科学会(ACVIM)の僧帽弁閉鎖症のガイドラインの解説も含めて、心エコーの診断法をDVDにて詳しく解説していますので、こちらをご覧いただければ、明日からの診療にお役立ていただけることは間違いありません。

「僧帽弁逆流の犬における心エコーの使い方」の一部をご紹介すると…

※ウサギの診療に不安がある先生へ…

先生もよくご存じのとおり、ウサギは犬や猫よりも扱いに気と使う動物です。骨は脆く、上から押さえると簡単に骨折してしまいますので、検査をするのも一苦労です。

また、病気の経過が早く、応急処置が必要なケースも多くあるため、様子を見ていると急変することもめずらしくありません。そのため、犬猫の診療には自信があるけど、「ウサギの診療は難しい」という獣医師の先生がたくさんいます。

もしかすると、先生もウサギの診療に自信がもてずにいるかもしれませんが、ご安心ください。

※難しいウサギの診療を極限までシンプルに…

今回、先生にお伝えしたいのは、「これまでのどの方法よりも、シンプルなウサギの診断治療テクニック」です。

もう少し具体的にご説明すると、「こんなウサギが来たら、どうすればいいのか?」という先生を悩ませる問題を解決できるアイデアです。

診断治療には、「ウサギの診療用のフローチャート」は、おおいに参考になるでしょう。このフローチャートがあれば、診療の手順やウサギを扱うときの注意点がひと目でわかるようになります。

※もう、ウサギの診療で迷うことはありません

清水先生オリジナルのウサギの診断フローチャートは、「お腹が張っているとき」「動きがおかしいとき」「便に異常があるとき」「重態のウサギが来たとき」など、15種類以上のウサギの状態から疑うべき問題がひと目でわかります。

これを使うと、経過の早いウサギを診るときも、早期に適切な診療ができる手助けになることは間違いありません。今回、清水先生に教えていただいたのは、これだけではありません。

他にも、ウサギに優しい超音波検査や去勢手術、点眼、点耳のコツなど、少しの工夫でもっとウサギに優しい診療ができるコツをたくさん教えていただきました。

そして今回、「先着70名様限定」ですが、清水先生が実践する「明日から実践できる、ウサギに優しい診断治療テクニック」を収録したセミナー形式のDVD教材を「返金保証付き」でお渡しいたします。

先生も、もっとウサギの診療に自信をもてるようになりたいと思いませんか?

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※僧帽弁閉鎖不全症の内科治療の限界

僧帽弁閉鎖不全症は、僧帽弁の弁閉鎖機能が障害されることにより、僧帽弁逆流を引き起こす疾患であり、獣医療で日常的に遭遇することの多い心疾患です。

特に、粘液腫様変性に起因する僧帽弁閉鎖不全症は、小型犬に頻発し、我が国において犬の主要な死因のひとつとなっています。

粘液腫様変性性僧帽弁閉鎖不全症は、弁尖の変形、腱索の断裂や伸長、弁輪の拡大から逆流量が徐々に増加し、慢性的な咳や活動性の低下、肺水腫による呼吸困難といった症状を示し、最終的には心不全により死に至ります。

現在、犬の僧帽弁閉鎖不全症に対して、一般的に内科治療がおこなわれておりますが、心不全を呈するまで進行した僧帽弁閉鎖不全症の内科治療は、困難を極めることに加え、物理的に変性した僧帽弁を内科治療で完全に元どおりにすることはできません。

そこで今、外科手術によって僧帽弁閉鎖不全症を治療する方法に注目が集まっています。外科出術に成功すれば、飼い主さんとペットは投薬の負担も減り、肺水腫に悩むこともなくなるでしょう。

※一発逆転が期待できる僧帽弁形成手術

僧帽弁閉鎖不全症が進行し、肺水腫を起こすまでに至った犬の余命は平均1年以内と言われています。これは、重度に変性した僧帽弁を薬で完全に回復させることはできないから。

しかし、外科手術によって僧帽弁を再建させてあげることで、術後2年が経過しても元気に飼い主さんと暮らせるようになったペットがたくさんいます。

※愛犬と少しでも長く暮らしてもらうには

僧帽弁閉鎖不全症は、我が国で人気が高い小型犬にて好発する心疾患であり、高齢になるほど発症のリスクは高まります。そのため、長年連れ添った愛犬が僧帽弁閉鎖不全症に罹ってしまい、治療したいと悩んでいる飼い主さんがたくさんいます。

もちろん、従来どおりの内科管理による治療をおこなうことも選択肢のひとつですが、「外科手術による治療法」があることを飼い主さんに提案するのも、動物病院としての役割ではないでしょうか。

※内科と外科による治療法を詳しく解説します

僧帽弁閉鎖不全症は、複雑なメカニズムにより発生するものであり、重度に進行した場合、内科治療をおこなうだけでも、その治療法の選択に苦慮することも多い疾患です。

「僧帽弁閉鎖不全症とは、どんな病気なのか」「僧帽弁閉鎖不全症の一次診療は、何をするべきなのか」「内科治療を続けるべきか、外科手術(二次診療)を勧めるべきかの判断」など、来院した飼い主さんへ正しい検査・治療を提案するために必要な情報をDVDにて詳しく解説していますので、ご覧いただければ、明日からの診療にお役立ていただけます。

「犬の僧帽弁閉鎖不全症の治療戦略」の内容とは…?

※なぜ、猫は品種を意識しないのか…?

たとえば、足を引きずったミニチュアダックスフンドが来院したとき。きっと先生は「椎間板ヘルニア」の可能性を真っ先に考えるのではないでしょうか?

ミニチュアダックスフンドに椎間板ヘルニアが多いのは、獣医師の先生の間では共通の認識であり、より早く正確な診断をする上で、「品種好発性疾患」は欠かせない知識です。

しかし、猫の診療においては、ほとんど品種で病気を考えることがないと思いませんか? 実際、先生によっては「猫は、猫だから」と品種による好発性疾患を意識することがないまま診療されることも…

※年々増え続ける”純血種の猫”と遺伝性疾患

純血種の猫は、年々ものすごいペースで増え続けています。そして、純血種の猫は犬と同じように「遺伝性の好発性疾患」を持っていることが多くあります。

たとえば先生は、ペルシャの約38%に「多発性嚢胞腎」の発症リスクがあるのをご存じですか?

また、ペルシャのクロスブリードである、ブリティッシュショートヘアやエキゾチックショートヘアなども、ペルシャと同様に多発性嚢胞腎の発症リスクが高い傾向があります。

※品種を知れば、病気は早く発見できる

先生は、日々の診療で忙しいはず。ですから、猫の純血種診療や品種好発性疾患を専門的に学びたいと思ったとしても、なかなか独学では難しいかもしれません。

また、猫の品種は血統書を発行している団体によって認可数が大きく異なるため、何を基準に学べば良いのかわからないという問題もあります。

そこで今回、猫医療のスペシャリストである服部先生にお願いし、「忙しい先生でも学びやすく、日々の診療にすぐに役立てられる猫の純血種診療」をまとめていただき、DVDに収録しました。

セミナー形式のDVDには、猫の品種がどのように決められるのか、登録数の多い猫の品種好発性疾患、品種による血液検査の傾向から高齢猫の医療まで、服部先生のわかりやすい解説とともに収録されています。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

※ペットを甘やかす飼い主さんが増えていませんか?

かつては、成人病と言われていた病気が、生活習慣病という名前に変わり、メタボ(メタボリックシンドローム)という言葉が当たり前に使われるようになってきている今、日本人のみならず、世界中の人間が「ダイエット」に関心を持ち、自らの体型や体重に気を使う時代がやってきました。

人間たちが自身の生活を自制する一方で、ペットにはたくさんの愛情を注ぎすぎるあまり、メタボ化する犬や猫が増えてきています。

先生の動物病院でも、「もう少し散歩させてあげましょう」「食習慣の改善を」とアドバイスするケースが増えているのではないでしょうか?

※そんな今、動物病院ができることとは?

動物は自主的に食事制限をおこなうことができません。

特に猫は食事の好き嫌いが激しく、食事制限をおこなうのが難しいと言われています。

しかし、多くの飼い主さんがペットへの健康について「高い意識」を持つことが難しく、このことがペットのメタボ化を招いていると言えるでしょう。

そこで、動物病院がメタボの弊害を正確に飼い主さんに伝えられ、【食事制限以外】の効果的な治療法を適切にアドバイスができたら、ペットや飼い主さんにとって、とてもありがたい存在になるのでしょうか。

※基礎から高脂血症治療を学びませんか?

人間の場合、「高脂血症」は死に直結する病気として深刻に捉えられていますが、動物の場合、高脂血症が血管系のトラブルを引き起こすことが少なく、それほど危険視されていないかもしれません。

しかし実は、動物の高脂血症も放置しておくと、さまざまな病気を見逃す危険があることをご存じでしょうか。

ペットが健康的な生活おくるためには、高脂血症の予兆を捉えて、早期に対策をとる必要があります。

そこで動物病院で高脂血症などを予防するための『メタボリック診療』や『定期健診』をおこなえば、飼い主さんはそのことに高い関心を持ってくれることでしょう。

今回のDVD教材では、数少ない動物の高脂血症に造詣の深い専門家として、日本獣医畜産大学の水谷先生に「基礎から学べる犬と猫の高脂血症治療」について解説をお願いしました。

動物の高脂血症は原因がさまざまであるため、確実な病態把握と適切な治療法の選択が難しい分野だと言われてきましたが、順序立てて検査、診断、治療をおこなう手順をDVDにて詳しく紹介していますので、こちらを見ていただければ、明日からのメタボリック診療に役立つことは間違いありません。

「基礎から始める犬と猫の高脂血症治療」の内容とは…?

※信頼できる麻酔スタッフさんを育てませんか?

現在のところ、リスクがまったくない麻酔薬や麻酔法は存在しておらず、安全に麻酔手術を成功させるには、確かな麻酔技術と知識を持った獣医師が必要となります。

しかしながら、手術を担当する獣医師の先生が、同時に麻酔管理をおこなうことが多く、これには、大きなプレッシャーやストレスがかかり、ときには、手術自体の成否に影響を与えることもあるでしょう。